スイッチを入れる ― 2021年05月19日 15時23分

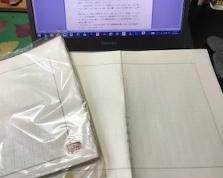

行動開始のスイッチを入れるため、散歩がてらダイソーに行った。目当ては400字詰めの原稿用紙。少し迷った末に、B4サイズの35枚入りとA4サイズ50枚入りをそれぞれ1組ずつ購入した。これぐらいは買っておかねば。いまから、どんどん書くのだから。

パソコンでは原稿を書いている気がしない。いまもこうしてパソコンに向かっているけれど、原稿を書くというよりも、ボタンをたたいているという感じである。

手で書く習慣がなくなると、どんどん語句や漢字を忘れてしまう。鴎外や荷風、潤一郎たちの小説に出てくる小粋で、簡潔で、味のある言葉ともすっかり縁遠くなった。久世光彦の著書「ニホンゴキトク」の対象はぼくのことだった。

あるNPO法人の手伝いをしていたとき、地元のホームページ制作会社の幹部からこう言われたことがある。30歳ちょっと過ぎで、「デキル男」と言われている人だった。

「××さんの文章は、まるでホンモノの記者が書いたみたいじゃないですか。それじゃあ、若い人たちから読んでもらえませんよ。いまは素人が書いたような、ヘタな文章の方がいいんですよ」

面と向かって、そう言われて絶句した。そして、こういう人がインターネットの文章の書き方を指導しているという現実を知った。パソコンやスマホのキーボードを指先でチョコチョコ打ちながら作る文章とニホンゴキトクには、深い相関関係がありそうだ。

話がヨコ道にそれてしまった。

そうなのだ、原稿を書こうというスイッチを入れるために、ぼくは原稿用紙を買ったのだ。あれは串田孫一だったか、はっきりとは覚えていないが、こんなことを言っていた。

ワープロで文章を書いて、書き直すときに、その文章はボタンひとつで、パッと全部消えてしまう。一生懸命考えてきた文章が何も残らない。でも、原稿用紙に書いて、消して、また書き直す場合は、いままで何を書いていたか、何を考えていたかが記憶としても、手の感触としても残る。その感覚を大切にしたい。だからワープロは使ってみたけれど、すぐ止めた。

言いたいことはよくわかる。実際に鉛筆を使って、原稿用紙に書いている作家もいる。気合いのスイッチを入れるためには、やっぱり原稿用紙に文字を一つひとつ書かなくては。

買ってきた原稿用紙をどこに置こうかと、机のまわりの収納箱を整理していたら、奥の方から「COOP」のマーク入りの値札を貼られたビニール袋が三つ出てきた。なかには400字詰めの原稿用紙の束が入っている。値段はA4サイズ、20枚で90円。ずいぶん昔の物価である。

COOPと言えば、学生時代に校内にあった大学生協しか思い当たるところはない。まっさらな原稿用紙を広げて見たら、なんと、それにはわが母校の大学名が印刷されているではないか。

ということは、50年近く前にも、いまと同じように「さぁ、原稿を書くぞ」とスイッチを入れて、衝動的に買ったに違いない。まさしく、これが動かぬ証拠である。

思えば、「よし、やるぞ」とスイッチを入れては熱く燃え上がり、やがてその情熱は徐々に下火となって、ついには消え果て、忘れたころにまた思い直して、スイッチを入れてきた。

さて、今度はどうか。前夜の禁酒の誓いも、夕刻になると前言撤回してばかり。

何も書かれていない新旧の原稿用紙の束を前にして、すでにぼくはだんだんやる気を失いかけている。ああ、もう一度、最初からスイッチを入れなくては。

パソコンでは原稿を書いている気がしない。いまもこうしてパソコンに向かっているけれど、原稿を書くというよりも、ボタンをたたいているという感じである。

手で書く習慣がなくなると、どんどん語句や漢字を忘れてしまう。鴎外や荷風、潤一郎たちの小説に出てくる小粋で、簡潔で、味のある言葉ともすっかり縁遠くなった。久世光彦の著書「ニホンゴキトク」の対象はぼくのことだった。

あるNPO法人の手伝いをしていたとき、地元のホームページ制作会社の幹部からこう言われたことがある。30歳ちょっと過ぎで、「デキル男」と言われている人だった。

「××さんの文章は、まるでホンモノの記者が書いたみたいじゃないですか。それじゃあ、若い人たちから読んでもらえませんよ。いまは素人が書いたような、ヘタな文章の方がいいんですよ」

面と向かって、そう言われて絶句した。そして、こういう人がインターネットの文章の書き方を指導しているという現実を知った。パソコンやスマホのキーボードを指先でチョコチョコ打ちながら作る文章とニホンゴキトクには、深い相関関係がありそうだ。

話がヨコ道にそれてしまった。

そうなのだ、原稿を書こうというスイッチを入れるために、ぼくは原稿用紙を買ったのだ。あれは串田孫一だったか、はっきりとは覚えていないが、こんなことを言っていた。

ワープロで文章を書いて、書き直すときに、その文章はボタンひとつで、パッと全部消えてしまう。一生懸命考えてきた文章が何も残らない。でも、原稿用紙に書いて、消して、また書き直す場合は、いままで何を書いていたか、何を考えていたかが記憶としても、手の感触としても残る。その感覚を大切にしたい。だからワープロは使ってみたけれど、すぐ止めた。

言いたいことはよくわかる。実際に鉛筆を使って、原稿用紙に書いている作家もいる。気合いのスイッチを入れるためには、やっぱり原稿用紙に文字を一つひとつ書かなくては。

買ってきた原稿用紙をどこに置こうかと、机のまわりの収納箱を整理していたら、奥の方から「COOP」のマーク入りの値札を貼られたビニール袋が三つ出てきた。なかには400字詰めの原稿用紙の束が入っている。値段はA4サイズ、20枚で90円。ずいぶん昔の物価である。

COOPと言えば、学生時代に校内にあった大学生協しか思い当たるところはない。まっさらな原稿用紙を広げて見たら、なんと、それにはわが母校の大学名が印刷されているではないか。

ということは、50年近く前にも、いまと同じように「さぁ、原稿を書くぞ」とスイッチを入れて、衝動的に買ったに違いない。まさしく、これが動かぬ証拠である。

思えば、「よし、やるぞ」とスイッチを入れては熱く燃え上がり、やがてその情熱は徐々に下火となって、ついには消え果て、忘れたころにまた思い直して、スイッチを入れてきた。

さて、今度はどうか。前夜の禁酒の誓いも、夕刻になると前言撤回してばかり。

何も書かれていない新旧の原稿用紙の束を前にして、すでにぼくはだんだんやる気を失いかけている。ああ、もう一度、最初からスイッチを入れなくては。

最近のコメント