東京オリンピック、いま、むかし ― 2021年07月09日 16時16分

世の中、つくづく思い通りにはいかないものだ。

東京オリンピックの開会式が2週間後に迫っているのに、いっこうに盛り上がらない。首都圏では新型コロナウィルスの感染拡大がおさまらず、二転三転の末、東京、神奈川、千葉、埼玉は無観客になった。このような前代未聞の異様なオリンピック光景をだれが予想しただろうか。

これと連動して、菅政権崩壊の可能性まで公然と口にのぼるようになった。総選挙が迫りつつある代議士たちの心中はオリンピックどころではないだろう。気の毒なのは、この日にそなえて血のにじむような努力をしている選手たちである。

先の東京大会があったのは昭和39年。ぼくが中学1年生のときだった。

そういえば、あの本があったなと思い出して、押し入れの奥からホコリをかぶった東京オリンピックの写真集『’64東京オリンピック』(昭和39年12月15日発行 朝日新聞社)をとりだした。学生時代に古本屋で買ったもので、ぼくの蔵書版が押してある。

あのときの東京オリンピックには中華人民共和国、インドネシア、北朝鮮は不参加だった。それでも支障はなかった。直前に中国は初の原爆実験をやったので、いまなら大騒ぎになっていただろう。

競技種目は驚くほど少なかった。例えば、個人競技の水泳自由型は、男子が100m、400m、1500mの3種目だけ。女子は100m、400mの2種目きり。

平泳ぎは男女とも200mの1本のみ、バタフライと背泳は、男子が200m、女子は100mだけだった。いまでは信じられないほど、選手たちの出番は少なかったのである。

陸上では女子の1500m、5000m、10000m、マラソン、これらの競技もなかった。卓球、バトミントン、トライアスロンなどが登場するのは、その後のことだ。

前回の東京大会の開会日は、いちばん快適な中秋の10月10日だった。今回のように、よりにもよって選手たちに最も過酷な負担を強いる真夏の炎天下での開催なんて考えられなかった。いったいだれのためのオリンピックなのだろうか。

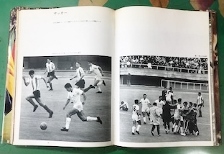

写真集をめくっていると、サッカーのページに目がとまった。当時の日本代表には快速の左ウィングの杉山隆一(写真、左ページ)、ストライカーの釜本邦茂の2枚看板がいて、横山、宮本、小城、森、八重樫、渡辺たちの名選手がそろい、あの川渕三郎もいた。

とりわけ人気があったのは、背番号11の「黄金の左足・杉山」である。当時、明大の杉山は、早大の釜本以上の存在で、左のタッチライン沿いをドリブルで駆け上がるスピードは群を抜いていた。南米のクラブから目をつけられて、20万ドルで誘われたのも、ぼくたちの自慢だった。

ときは流れて、名刺一枚でだれにでも会える記者になったぼくは、それぞれ別の企画で、あの二人のヒーローを取材したことがある。

釜本には長時間、電話で子どものころの話を中心に聞いた。いちばん好きだった杉山には直接会うことができた。たしかヤマハ発動機の監督兼選手だった彼の近況を記事にしたとおもう。

肩にスポーツバッグを引っ提げて、日焼けした精悍な顔、オープンで快活な話ぶり。東京オリンピックの思い出話まで聞くことができて、ぼくは中学生のころに戻ったようにうれしかったものだ。

男子100mのヘイズ、マラソンのアベベ、円谷、水泳のショランダーの美しい泳ぎ、ヘーシンクに袈裟固(けさがため)で押さえこまれた柔道の神永、痛み止めの注射をうって競技を続けた鉄棒の小野……。あの顔、この顔、数え上げるのがたのしく、なつかしい。

57年前のぼくは、東京オリンピックの中継をテレビで観ながら、世界は多様性にあふれていて、それらの国の人々が日本で開かれたスポーツの祭典に集まって、民族の違いを超えて交流するオリンピック精神のすばらしさを知った。

選手たちも、海外からやってきた観客たちも主役であり、共演者だった。各国の選手たちが入り乱れて、笑顔いっぱいに歩いていた閉会式のシーンが目に焼きついている。あれこそが、ぼくたちの東京オリンピックだった。

無観客は残念だが、止むを得ない。思い通りに行かないことは世の常である。事情は違うが、東京オリンピックは過去にも中止になったことがある。モスクワオリンピックでは不参加の決定に泣きじゃくった選手もいた。

やると決まった以上は、雑念を捨てて、素直に選手たちを応援したいとおもう。

東京オリンピックの開会式が2週間後に迫っているのに、いっこうに盛り上がらない。首都圏では新型コロナウィルスの感染拡大がおさまらず、二転三転の末、東京、神奈川、千葉、埼玉は無観客になった。このような前代未聞の異様なオリンピック光景をだれが予想しただろうか。

これと連動して、菅政権崩壊の可能性まで公然と口にのぼるようになった。総選挙が迫りつつある代議士たちの心中はオリンピックどころではないだろう。気の毒なのは、この日にそなえて血のにじむような努力をしている選手たちである。

先の東京大会があったのは昭和39年。ぼくが中学1年生のときだった。

そういえば、あの本があったなと思い出して、押し入れの奥からホコリをかぶった東京オリンピックの写真集『’64東京オリンピック』(昭和39年12月15日発行 朝日新聞社)をとりだした。学生時代に古本屋で買ったもので、ぼくの蔵書版が押してある。

あのときの東京オリンピックには中華人民共和国、インドネシア、北朝鮮は不参加だった。それでも支障はなかった。直前に中国は初の原爆実験をやったので、いまなら大騒ぎになっていただろう。

競技種目は驚くほど少なかった。例えば、個人競技の水泳自由型は、男子が100m、400m、1500mの3種目だけ。女子は100m、400mの2種目きり。

平泳ぎは男女とも200mの1本のみ、バタフライと背泳は、男子が200m、女子は100mだけだった。いまでは信じられないほど、選手たちの出番は少なかったのである。

陸上では女子の1500m、5000m、10000m、マラソン、これらの競技もなかった。卓球、バトミントン、トライアスロンなどが登場するのは、その後のことだ。

前回の東京大会の開会日は、いちばん快適な中秋の10月10日だった。今回のように、よりにもよって選手たちに最も過酷な負担を強いる真夏の炎天下での開催なんて考えられなかった。いったいだれのためのオリンピックなのだろうか。

写真集をめくっていると、サッカーのページに目がとまった。当時の日本代表には快速の左ウィングの杉山隆一(写真、左ページ)、ストライカーの釜本邦茂の2枚看板がいて、横山、宮本、小城、森、八重樫、渡辺たちの名選手がそろい、あの川渕三郎もいた。

とりわけ人気があったのは、背番号11の「黄金の左足・杉山」である。当時、明大の杉山は、早大の釜本以上の存在で、左のタッチライン沿いをドリブルで駆け上がるスピードは群を抜いていた。南米のクラブから目をつけられて、20万ドルで誘われたのも、ぼくたちの自慢だった。

ときは流れて、名刺一枚でだれにでも会える記者になったぼくは、それぞれ別の企画で、あの二人のヒーローを取材したことがある。

釜本には長時間、電話で子どものころの話を中心に聞いた。いちばん好きだった杉山には直接会うことができた。たしかヤマハ発動機の監督兼選手だった彼の近況を記事にしたとおもう。

肩にスポーツバッグを引っ提げて、日焼けした精悍な顔、オープンで快活な話ぶり。東京オリンピックの思い出話まで聞くことができて、ぼくは中学生のころに戻ったようにうれしかったものだ。

男子100mのヘイズ、マラソンのアベベ、円谷、水泳のショランダーの美しい泳ぎ、ヘーシンクに袈裟固(けさがため)で押さえこまれた柔道の神永、痛み止めの注射をうって競技を続けた鉄棒の小野……。あの顔、この顔、数え上げるのがたのしく、なつかしい。

57年前のぼくは、東京オリンピックの中継をテレビで観ながら、世界は多様性にあふれていて、それらの国の人々が日本で開かれたスポーツの祭典に集まって、民族の違いを超えて交流するオリンピック精神のすばらしさを知った。

選手たちも、海外からやってきた観客たちも主役であり、共演者だった。各国の選手たちが入り乱れて、笑顔いっぱいに歩いていた閉会式のシーンが目に焼きついている。あれこそが、ぼくたちの東京オリンピックだった。

無観客は残念だが、止むを得ない。思い通りに行かないことは世の常である。事情は違うが、東京オリンピックは過去にも中止になったことがある。モスクワオリンピックでは不参加の決定に泣きじゃくった選手もいた。

やると決まった以上は、雑念を捨てて、素直に選手たちを応援したいとおもう。

最近のコメント