禁句のうれしい誘い、「飲もうや」 ― 2025年07月01日 22時18分

7月になった。きょうから夏の到来を告げる博多祇園山笠がはじまった。山笠の季節がめぐってくるたびに、福岡の住人になってよかったなぁとおもう。

息子たちが小学生のころ、新天町の『子ども山笠』の仲間に入れてもらったことがある。「山のぼせ」の知人が子供用の白い法被を着せて、白の褌(ふんどし)を締め、首元には粋な手ぬぐいをかけてくれた。わが子が生っ粋の「博多っ子」になったようだった。

男たちの血を沸かす山笠の影響だろうか、人に会いたくなって、久しぶりにウマが合う先輩のTaさんに電話した。

こちらの病気の件はざっと切り上げた。話ははずんで、最後に言われたのは、「今度、昼間に飲もうや。電話待っているから」。やっぱり、ぼくたちはウマが合う。

Taさんはお客を大切にしてきた根っからの百貨店マンである。中途退職した後、福岡市の隣の新宮町に完成したばかりの文化施設の初代館長として、多数の民間人の公募のなかから選ばれた。

そこでやったのが、新宮町にある通称・千年家(横大路家の住居)が守り続けている「千年の火」をテーマにした映画をつくることだった。

「千年の火」とは、あの最澄が中国から帰国したときに灯したという伝説の火である。その火だねは1,000年ものあいだ、一度も消えていないと言われていた。

彼はこの貴重な町の財産を地域文化振興の観点から、「町おこしの起爆剤」にしたかった。民間企業の出身ならではの発想で、まわりの雑音が耳に入ってくるなか、資金の工面、映画監督との交渉ごと、ロケ班の受け入れなど、一部の地域の住民たちを巻き込んで、とうとうやってのけた。

そのころの千年家は九州でもっとも古い民家として、国の重要文化財の指定を受けてはいたものの、古びた農家の一軒家だった。

肝心の「千年の火」は暗い土間に置かれている竈(かまど)の焚き付け口のなかにあった。いつもは白っぽい灰に包まれて、ちいさな赤い色がうっすらと見えるばかり。

火の面倒をみていたのは腰の曲がったお婆さんで、一年中、それも何十年ものあいだ、家を空けることもならずに竈にマキをくべて、先祖代々守り通してきた小さな火ダネを絶やさなかったのである。

ぼくは新宮町にはいろいろご縁があって、「千年の火」への思いはTaさんと同じだった。千年家にも数回足を運んだことがあった。

あるときカミさんを連れて、この奇跡の火をみせた。帰りぎわ、土間の奥に消し炭が無造作に積んであるのに気がついた。物静かなお婆さんとはすでに顔見知りである。

「これ、もらってもいいですか」

「いいよ。要らんから、好きなだけ持って行って」

いうまでもなく、この消し炭は「千年の火の消し炭」である。こんなにも希少価値があって、縁起のいい炭は日本中のどこにもない。

後日、ぼくたち家族は「千年の火」の「消し炭」に火をつけて、そのやわらかい火力で野外バーベキューをたのしんだ。ちょうどいい火加減だった。

あのころだったから、あのお婆さんだったから、あんな夢みたいなことができたのだ。現在、千年家はきれいに整備されて、観光地になっている。

Taさんはいつも自分のお気に入りの店にぼくを引っ張っていく。カネはいっさい使わせない。申しわけないけれど、ぜんぶ自分持ちなのだ。こんな人がぼくのまわりからいなくなってしまったなぁ。

夏祭りの山笠をかつがなくても、この先輩も血が騒いで、何かやりたくなる博多の男である。

■近くの畑のみかんの木に青い実がついている。柿の木もそう。ことしはセミが鳴きはじめるのも早いのかな。

息子たちが小学生のころ、新天町の『子ども山笠』の仲間に入れてもらったことがある。「山のぼせ」の知人が子供用の白い法被を着せて、白の褌(ふんどし)を締め、首元には粋な手ぬぐいをかけてくれた。わが子が生っ粋の「博多っ子」になったようだった。

男たちの血を沸かす山笠の影響だろうか、人に会いたくなって、久しぶりにウマが合う先輩のTaさんに電話した。

こちらの病気の件はざっと切り上げた。話ははずんで、最後に言われたのは、「今度、昼間に飲もうや。電話待っているから」。やっぱり、ぼくたちはウマが合う。

Taさんはお客を大切にしてきた根っからの百貨店マンである。中途退職した後、福岡市の隣の新宮町に完成したばかりの文化施設の初代館長として、多数の民間人の公募のなかから選ばれた。

そこでやったのが、新宮町にある通称・千年家(横大路家の住居)が守り続けている「千年の火」をテーマにした映画をつくることだった。

「千年の火」とは、あの最澄が中国から帰国したときに灯したという伝説の火である。その火だねは1,000年ものあいだ、一度も消えていないと言われていた。

彼はこの貴重な町の財産を地域文化振興の観点から、「町おこしの起爆剤」にしたかった。民間企業の出身ならではの発想で、まわりの雑音が耳に入ってくるなか、資金の工面、映画監督との交渉ごと、ロケ班の受け入れなど、一部の地域の住民たちを巻き込んで、とうとうやってのけた。

そのころの千年家は九州でもっとも古い民家として、国の重要文化財の指定を受けてはいたものの、古びた農家の一軒家だった。

肝心の「千年の火」は暗い土間に置かれている竈(かまど)の焚き付け口のなかにあった。いつもは白っぽい灰に包まれて、ちいさな赤い色がうっすらと見えるばかり。

火の面倒をみていたのは腰の曲がったお婆さんで、一年中、それも何十年ものあいだ、家を空けることもならずに竈にマキをくべて、先祖代々守り通してきた小さな火ダネを絶やさなかったのである。

ぼくは新宮町にはいろいろご縁があって、「千年の火」への思いはTaさんと同じだった。千年家にも数回足を運んだことがあった。

あるときカミさんを連れて、この奇跡の火をみせた。帰りぎわ、土間の奥に消し炭が無造作に積んであるのに気がついた。物静かなお婆さんとはすでに顔見知りである。

「これ、もらってもいいですか」

「いいよ。要らんから、好きなだけ持って行って」

いうまでもなく、この消し炭は「千年の火の消し炭」である。こんなにも希少価値があって、縁起のいい炭は日本中のどこにもない。

後日、ぼくたち家族は「千年の火」の「消し炭」に火をつけて、そのやわらかい火力で野外バーベキューをたのしんだ。ちょうどいい火加減だった。

あのころだったから、あのお婆さんだったから、あんな夢みたいなことができたのだ。現在、千年家はきれいに整備されて、観光地になっている。

Taさんはいつも自分のお気に入りの店にぼくを引っ張っていく。カネはいっさい使わせない。申しわけないけれど、ぜんぶ自分持ちなのだ。こんな人がぼくのまわりからいなくなってしまったなぁ。

夏祭りの山笠をかつがなくても、この先輩も血が騒いで、何かやりたくなる博多の男である。

■近くの畑のみかんの木に青い実がついている。柿の木もそう。ことしはセミが鳴きはじめるのも早いのかな。

背筋が涼しくなる、日本の夏 ― 2025年06月30日 18時20分

パートの仕事は休みなのに、カミさんは早々と5時過ぎには起き出して、なにやらベランダでごそごそやっていた。ナンダ、ナンダ、こんなに朝はやくから。

「花壇に木酢液を撒いてくる。ダンゴ虫を退治するの。陽が昇ると暑くなるから、涼しいうちにやっておかないと」

ときどき、こういうことに熱心になるんだよね、この人は。

ダンゴ虫は花に悪さをする害虫ではないのだが、数が増えすぎるとやわらかい花芽に群がって食い荒らす。せっかく咲いた花はたちまちやられて、茎だけを残して立ち枯れてしまう。花壇にもその痕跡が少しずつひろがっている。

もちろん、虫たちにも嫌いなものはあって、そのひとつが木酢液。そこでカミさんは木酢液を水で薄めて、花への水やりと一緒にダンゴ虫の退治もやってみようと思いたったわけ。

でも、ぼくは知っている。以前やってみて、まったくといっていいほど効き目はなかったのだ。そのことは話しておいた。それでも本人はやらないと気がすまない勢いだったから、寝床のなかから、「行っておいで」と励ましの声をかけた。

なんだかどうでもいいような内輪話をしているようだが、これでも男女の仲を含む生き物たちとの共生と地球環境問題の一端について触れているつもりである。

カミさんが恐れていたように、この季節はずれの暑さはいったい何のサインなのか。

梅雨明けは27日だった。6月に梅雨明けなんて、経験したことがない。

去年の記録的な猛暑や集中豪雨、超大型の台風がまだ遠くの海上を接近中のときも、「これまで経験したことのない」とか、「過去にないほどの猛烈な」のフレーズが常套文句だった。「命を守ることを最優先してください」という切羽詰まった言葉も繰り返された。

だが、異常がふつうになって、そのうち非常事態のあまりの多さにすっかり耳の方が慣らされてしまった。

夏場の猛暑はますます酷くなるのだろう。異例なはやさの梅雨明けで、過去にない長期戦になるのはほとんど確定したようなものだ。

すでに37度、38度はふつうの日本の夏になっている。40度超えもあった。ことしはその記録を最高気温でも、日数の長さでも更新するのだろうか。

天候に左右される農家の人たちは心配しているだろうな。高温でも、洪水でも、壊滅的な状態を体験した人は大勢いるからな。大騒ぎしている米だけの問題じゃないよな。

一説によれば、地球の寿命は50億年ともいう。この尺度でみれば、人類が自業自得の末に絶滅しようがすまいが、地球にとっては、「まばたきの瞬間すらない出来事」ということか。

だんだん背筋が涼しくなってきた。

■写真は、カミさんがベランダで育てている花を挿し木で増やしているところ。こうしてお金を節約して、花壇に移植した花も多い。青紫色の花のトレニアは茎を水につけて、発根を促している。

ところが先日、鳴りを潜めていた「花盗りばあさん」の犯行復活の目撃情報があった。

木酢液では効果がない。5階の窓から目撃した友だちが「止めんね!」と声をかけたら、ばあさん、キョロキョロしていたという。効き目があればいいのだが。

「花壇に木酢液を撒いてくる。ダンゴ虫を退治するの。陽が昇ると暑くなるから、涼しいうちにやっておかないと」

ときどき、こういうことに熱心になるんだよね、この人は。

ダンゴ虫は花に悪さをする害虫ではないのだが、数が増えすぎるとやわらかい花芽に群がって食い荒らす。せっかく咲いた花はたちまちやられて、茎だけを残して立ち枯れてしまう。花壇にもその痕跡が少しずつひろがっている。

もちろん、虫たちにも嫌いなものはあって、そのひとつが木酢液。そこでカミさんは木酢液を水で薄めて、花への水やりと一緒にダンゴ虫の退治もやってみようと思いたったわけ。

でも、ぼくは知っている。以前やってみて、まったくといっていいほど効き目はなかったのだ。そのことは話しておいた。それでも本人はやらないと気がすまない勢いだったから、寝床のなかから、「行っておいで」と励ましの声をかけた。

なんだかどうでもいいような内輪話をしているようだが、これでも男女の仲を含む生き物たちとの共生と地球環境問題の一端について触れているつもりである。

カミさんが恐れていたように、この季節はずれの暑さはいったい何のサインなのか。

梅雨明けは27日だった。6月に梅雨明けなんて、経験したことがない。

去年の記録的な猛暑や集中豪雨、超大型の台風がまだ遠くの海上を接近中のときも、「これまで経験したことのない」とか、「過去にないほどの猛烈な」のフレーズが常套文句だった。「命を守ることを最優先してください」という切羽詰まった言葉も繰り返された。

だが、異常がふつうになって、そのうち非常事態のあまりの多さにすっかり耳の方が慣らされてしまった。

夏場の猛暑はますます酷くなるのだろう。異例なはやさの梅雨明けで、過去にない長期戦になるのはほとんど確定したようなものだ。

すでに37度、38度はふつうの日本の夏になっている。40度超えもあった。ことしはその記録を最高気温でも、日数の長さでも更新するのだろうか。

天候に左右される農家の人たちは心配しているだろうな。高温でも、洪水でも、壊滅的な状態を体験した人は大勢いるからな。大騒ぎしている米だけの問題じゃないよな。

一説によれば、地球の寿命は50億年ともいう。この尺度でみれば、人類が自業自得の末に絶滅しようがすまいが、地球にとっては、「まばたきの瞬間すらない出来事」ということか。

だんだん背筋が涼しくなってきた。

■写真は、カミさんがベランダで育てている花を挿し木で増やしているところ。こうしてお金を節約して、花壇に移植した花も多い。青紫色の花のトレニアは茎を水につけて、発根を促している。

ところが先日、鳴りを潜めていた「花盗りばあさん」の犯行復活の目撃情報があった。

木酢液では効果がない。5階の窓から目撃した友だちが「止めんね!」と声をかけたら、ばあさん、キョロキョロしていたという。効き目があればいいのだが。

「がんばれよ」のエールが聞こえる ― 2025年06月27日 16時24分

いつまでも記憶のあせない先生がいる。小学、中学、高校、大学のそれぞれにいて、なぜか男ばかり。

母が保管しておいてくれたこの絵の裏側には、黒のインクで、「S36.5.17 古江新線開通 Teturo Taniguti」のサインがある。大好きだった谷口哲郎先生が描いたもので、64年も前になる。

この絵は、ぼくが小学1年生から4年生の終わりまで住んでいた鹿児島県古江町の浜辺からの眺めで、コンクリートの鉄橋やトンネルは父たちがつくった。線路は少しずつ桜島の方へ延びていき、敷設されたばかりのレールの上を蒸気機関車が貨車の隊列を率いて、黒い煙を吐きながら走っていく。貨車にはレールや枕木、バラスなどが積んである。

小学生のぼくはときどき蒸気機関車の運転手さんの横や平たい貨車の上に乗せてもらい、浜辺で遊んでいる同級生たちに手をふった。青い空には家で飼っていたトンビのタロウがおおきな円を描きながら、ぼくのあとをついてくる。

鹿児島の思い出話は何度も書いたが、まだまだ足りない。

谷口哲郎先生は30歳になるかどうかの若さで、3年と4年のときの担任の先生だった。父の転勤で、ぼくたち一家が北九州の小倉に発った3月中には、古江線はまだ全面開通していなかった。

開通は2か月後の昭和36年5月17日。

谷口先生は「線路はぜんぶ開通したよ。小倉でも元気にやれよ」のエールをこの絵に託してくれたのである。

ぼくのために全体の構図を鉄橋の力強い直線とその先にあるトンネルを入れて、描いてくださったのだ。それはこの町の人々が長いあいだ待ち望んでいた夢が実現した景色でもあった。

この絵のなかの一つひとつに思い出がつまっている。黄色いおおきな箱は薄くそいだモウソウダケの板で編んだ生け簀で、これを海に漬けて、生きたカタクチイワシを生かしておくもの。その小魚を熱いお湯で茹でて、ゴザの上にひろげて、この浜辺で天日干しをする。

新鮮な生干しのイリコはやわらかくて、カラカラに乾いたそれよりも断然おいしい。その場で調達できる、ぼくたちのオヤツだった。1本食べるとまた1本食べたくなる。好きなだけ食べても、だれからも叱られなかった。

暑い日は友だちと海に飛び込んだ。遊びに忙しくて、宿題なんかするものか。毎日がおもしろかったなぁ。

小倉は都会で、古江との「落差」はあまりにも大きかった。ぼくの人生が狂ったのはあのときからだ。いままで何度そうおもったことか。

谷口先生は下宿していた部屋に呼んでくれて、もうすぐ5年生になるぼくがみたこともない勉強の本をくれて、いろいろ教えてもらった。いまにして思えば、鹿児島の田舎で遊びほうけていたぼくが都会の大きな小学校に転校するのを案じていたのだろう。

こうして書いているうちに、いままでみえていなかった「宝もの」がいっぱい隠れていることに気がつく。

母が保管しておいてくれたこの絵の裏側には、黒のインクで、「S36.5.17 古江新線開通 Teturo Taniguti」のサインがある。大好きだった谷口哲郎先生が描いたもので、64年も前になる。

この絵は、ぼくが小学1年生から4年生の終わりまで住んでいた鹿児島県古江町の浜辺からの眺めで、コンクリートの鉄橋やトンネルは父たちがつくった。線路は少しずつ桜島の方へ延びていき、敷設されたばかりのレールの上を蒸気機関車が貨車の隊列を率いて、黒い煙を吐きながら走っていく。貨車にはレールや枕木、バラスなどが積んである。

小学生のぼくはときどき蒸気機関車の運転手さんの横や平たい貨車の上に乗せてもらい、浜辺で遊んでいる同級生たちに手をふった。青い空には家で飼っていたトンビのタロウがおおきな円を描きながら、ぼくのあとをついてくる。

鹿児島の思い出話は何度も書いたが、まだまだ足りない。

谷口哲郎先生は30歳になるかどうかの若さで、3年と4年のときの担任の先生だった。父の転勤で、ぼくたち一家が北九州の小倉に発った3月中には、古江線はまだ全面開通していなかった。

開通は2か月後の昭和36年5月17日。

谷口先生は「線路はぜんぶ開通したよ。小倉でも元気にやれよ」のエールをこの絵に託してくれたのである。

ぼくのために全体の構図を鉄橋の力強い直線とその先にあるトンネルを入れて、描いてくださったのだ。それはこの町の人々が長いあいだ待ち望んでいた夢が実現した景色でもあった。

この絵のなかの一つひとつに思い出がつまっている。黄色いおおきな箱は薄くそいだモウソウダケの板で編んだ生け簀で、これを海に漬けて、生きたカタクチイワシを生かしておくもの。その小魚を熱いお湯で茹でて、ゴザの上にひろげて、この浜辺で天日干しをする。

新鮮な生干しのイリコはやわらかくて、カラカラに乾いたそれよりも断然おいしい。その場で調達できる、ぼくたちのオヤツだった。1本食べるとまた1本食べたくなる。好きなだけ食べても、だれからも叱られなかった。

暑い日は友だちと海に飛び込んだ。遊びに忙しくて、宿題なんかするものか。毎日がおもしろかったなぁ。

小倉は都会で、古江との「落差」はあまりにも大きかった。ぼくの人生が狂ったのはあのときからだ。いままで何度そうおもったことか。

谷口先生は下宿していた部屋に呼んでくれて、もうすぐ5年生になるぼくがみたこともない勉強の本をくれて、いろいろ教えてもらった。いまにして思えば、鹿児島の田舎で遊びほうけていたぼくが都会の大きな小学校に転校するのを案じていたのだろう。

こうして書いているうちに、いままでみえていなかった「宝もの」がいっぱい隠れていることに気がつく。

気分を変えて、芋でも食うか ― 2025年06月25日 16時01分

予定していなかった「安息の日」の静かな朝を迎えている。

カミさんは5時前に起きて、早々とパートへ。ぼくは「一畳一夢」の居場所、つまり「机と椅子がある畳1枚分のスペース」のいつものところへ。

抗がん剤の点滴を打っていないので、少しずつ体調も気持ちも上向きモードである。

この間、世のなかの動きを横目でみていた。日本では「沖縄慰霊の日」の当日も、世界のあちこちでミサイルが飛び、市街地をめがけて、そこにいる人々もろとも粉々にする爆弾も次々に落とされている。

戦争の時代だなぁ。よくもまぁ、あんなに簡単に人を殺すよなぁ。ロシアも、イスラエルもやり過ぎだろ。おいおい、トランプさんよ、イランとの核合意から離脱して、ここまでの事態に追い込んだきっかけを作ったのは、ほかならぬお前さんだろ。

目にあまる国際法違反のイスラエルのやり方を批判すると、反ユダヤ主義の鉄砲玉が飛んでくるかもしれない。

でも、ぼくは日本人である。

先の戦争の悲惨な事実と歴史の重みを受け継いでいる。「戦争の放棄」を世界に宣言した憲法を持ち出すでもなく、戦争に反対するに決まっているのではないか。

この立場は別にして、人間のやることついて考えさせられることも多い。

イスラエルはイラン軍の最高司令官や参謀のトップだけではなく、原子力の科学者たちまでピンポイントで殺害した。とくに科学者の皆殺しをはかったことがある記憶を呼び覚ました。

アメリカが核兵器を独占していたとき、ときの大統領のトルーマンはその技術を絶対に他国にもらさないよう開発チームに厳命した。ところがまもなく旧ソ連が核実験を成功させた。

原子爆弾の極秘技術がソ連にもれていたのだ。それをやったのは当のアメリカの科学者たちだった。

「原子爆弾をアメリカ一国が独占するのは、世界の平和のためによくない」

そう考えぬいた末の行動だったという。ソ連の方もそんな論法を使って、科学者特有の倫理感につけこんで、巧妙にくどき落としたのだろう。

武器を持たないイランの科学者を殺害したイスラエル軍の作戦本部は、この前例を教訓にしたのだろうか。

平和を願う沖縄やその周辺でも、そして、ぼくたちのすぐお隣の佐賀空港には米軍のオスプレイが配置されて、中国を想定した軍事基地化が急速に進んでいる。

人間とは、歴史とは、なんと因業の深いものかとおもう。

一畳の空間から目の前で起きている現実を変えることなどできっこないが、たまにはこんなブログを書きたくなる。

いま10時45分。さて、小腹がすいてきたので、カミさんがふかしてくれた芋でも食うか。

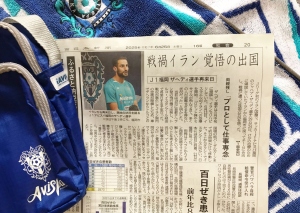

■アビスパ福岡のFW、シャハブ・ザヘディが母国のイランから帰ってきた。ヘルニアの手術のために帰国していたもので、イスラエルからのロケット弾やミサイルが飛んでくるなか、家族を残して、バスやタクシーを乗り継ぎ、トルコのイスタンブールまでの長い距離を移動したそうだ。

もう戻って来ないのではとおもっていた。よくぞ、チームに帰ってくれた。日本が平和な国でよかった。がんばれ、応援するぞ。

写真は、ザヘディを取り上げた、きょうの地元紙の朝刊の記事。左の青いショルダーバックはアビスパ会員の景品で、これを持っている人は古株のサポーターの証(あかし)。

カミさんは5時前に起きて、早々とパートへ。ぼくは「一畳一夢」の居場所、つまり「机と椅子がある畳1枚分のスペース」のいつものところへ。

抗がん剤の点滴を打っていないので、少しずつ体調も気持ちも上向きモードである。

この間、世のなかの動きを横目でみていた。日本では「沖縄慰霊の日」の当日も、世界のあちこちでミサイルが飛び、市街地をめがけて、そこにいる人々もろとも粉々にする爆弾も次々に落とされている。

戦争の時代だなぁ。よくもまぁ、あんなに簡単に人を殺すよなぁ。ロシアも、イスラエルもやり過ぎだろ。おいおい、トランプさんよ、イランとの核合意から離脱して、ここまでの事態に追い込んだきっかけを作ったのは、ほかならぬお前さんだろ。

目にあまる国際法違反のイスラエルのやり方を批判すると、反ユダヤ主義の鉄砲玉が飛んでくるかもしれない。

でも、ぼくは日本人である。

先の戦争の悲惨な事実と歴史の重みを受け継いでいる。「戦争の放棄」を世界に宣言した憲法を持ち出すでもなく、戦争に反対するに決まっているのではないか。

この立場は別にして、人間のやることついて考えさせられることも多い。

イスラエルはイラン軍の最高司令官や参謀のトップだけではなく、原子力の科学者たちまでピンポイントで殺害した。とくに科学者の皆殺しをはかったことがある記憶を呼び覚ました。

アメリカが核兵器を独占していたとき、ときの大統領のトルーマンはその技術を絶対に他国にもらさないよう開発チームに厳命した。ところがまもなく旧ソ連が核実験を成功させた。

原子爆弾の極秘技術がソ連にもれていたのだ。それをやったのは当のアメリカの科学者たちだった。

「原子爆弾をアメリカ一国が独占するのは、世界の平和のためによくない」

そう考えぬいた末の行動だったという。ソ連の方もそんな論法を使って、科学者特有の倫理感につけこんで、巧妙にくどき落としたのだろう。

武器を持たないイランの科学者を殺害したイスラエル軍の作戦本部は、この前例を教訓にしたのだろうか。

平和を願う沖縄やその周辺でも、そして、ぼくたちのすぐお隣の佐賀空港には米軍のオスプレイが配置されて、中国を想定した軍事基地化が急速に進んでいる。

人間とは、歴史とは、なんと因業の深いものかとおもう。

一畳の空間から目の前で起きている現実を変えることなどできっこないが、たまにはこんなブログを書きたくなる。

いま10時45分。さて、小腹がすいてきたので、カミさんがふかしてくれた芋でも食うか。

■アビスパ福岡のFW、シャハブ・ザヘディが母国のイランから帰ってきた。ヘルニアの手術のために帰国していたもので、イスラエルからのロケット弾やミサイルが飛んでくるなか、家族を残して、バスやタクシーを乗り継ぎ、トルコのイスタンブールまでの長い距離を移動したそうだ。

もう戻って来ないのではとおもっていた。よくぞ、チームに帰ってくれた。日本が平和な国でよかった。がんばれ、応援するぞ。

写真は、ザヘディを取り上げた、きょうの地元紙の朝刊の記事。左の青いショルダーバックはアビスパ会員の景品で、これを持っている人は古株のサポーターの証(あかし)。

化学療法は順延になりました ― 2025年06月23日 18時27分

やっぱり、予想通りだった。

きょうは2週間おきにまわってくる化学療法の日。ところが、予定していた抗がん剤の点滴は順延になった。

「血液検査のデータをみると止めた方がいい。無理をするとかえってからだによくないからね」

担当の医師からそう言われた。残念というよりも、ほっとした。実を言えば、抗がん剤を打つ間隔をもう少し空けたかった。

からだがそうしてほしいと言っている。いままでこんなことはなかった。今朝もカミさんを相手に、「だんだんきつくなっているから、きょうの抗がん剤治療は延期になるかもしれない」と話していたばかりなのだ。そして、この直感は「白血球」や「好中球」の数字の低下に表れたのだろう。

やってみて、はじめてわかることがある。

点滴をはじめて3か月半。ぼくの場合、通常の2週間の周期で強い抗がん剤を打ち続けると、からだへの負担がかかり過ぎることがはっきりした。

「この治療は長くなりそうなので、無理しないペースの方がいいなとおもっています」

「そうですよ。長く続けることが大事です。途中で止めるのがいちばんよくない。これからは3週間のペースでいいかな。抗がん剤治療も本当に人それぞれですよ」

主治医とこんな話をしているうちに、だんだん気持ちが落ち着いてきて、らくになっていくのがわかった。

からだがきついときでも、ぼくのこころのなかにはこんな声がある。

「クオリティ・オブ・ライフじゃないけれど、残された貴重な時間だから、日々の生活の質も大切にしたいな」

きょうの結果は、ぼくが望んでいる方向性を示している、そう考えることにしよう。

「抗がん剤治療は中止になったけど、心配しなくていいよ。オレに合った長続きする治療法に切り替えるみたいだよ」

カミさんにもいい報告ができた。

さぁ、点滴のことは横に置いておこう。しばらくのあいだ、元気で過ごせる。

きょうは2週間おきにまわってくる化学療法の日。ところが、予定していた抗がん剤の点滴は順延になった。

「血液検査のデータをみると止めた方がいい。無理をするとかえってからだによくないからね」

担当の医師からそう言われた。残念というよりも、ほっとした。実を言えば、抗がん剤を打つ間隔をもう少し空けたかった。

からだがそうしてほしいと言っている。いままでこんなことはなかった。今朝もカミさんを相手に、「だんだんきつくなっているから、きょうの抗がん剤治療は延期になるかもしれない」と話していたばかりなのだ。そして、この直感は「白血球」や「好中球」の数字の低下に表れたのだろう。

やってみて、はじめてわかることがある。

点滴をはじめて3か月半。ぼくの場合、通常の2週間の周期で強い抗がん剤を打ち続けると、からだへの負担がかかり過ぎることがはっきりした。

「この治療は長くなりそうなので、無理しないペースの方がいいなとおもっています」

「そうですよ。長く続けることが大事です。途中で止めるのがいちばんよくない。これからは3週間のペースでいいかな。抗がん剤治療も本当に人それぞれですよ」

主治医とこんな話をしているうちに、だんだん気持ちが落ち着いてきて、らくになっていくのがわかった。

からだがきついときでも、ぼくのこころのなかにはこんな声がある。

「クオリティ・オブ・ライフじゃないけれど、残された貴重な時間だから、日々の生活の質も大切にしたいな」

きょうの結果は、ぼくが望んでいる方向性を示している、そう考えることにしよう。

「抗がん剤治療は中止になったけど、心配しなくていいよ。オレに合った長続きする治療法に切り替えるみたいだよ」

カミさんにもいい報告ができた。

さぁ、点滴のことは横に置いておこう。しばらくのあいだ、元気で過ごせる。

「結納の日」のどんでん返し ― 2025年06月22日 10時54分

こんな心境になる日がやってくるとは。これまで会ったいろんな人から、亡くなった人たちも含めて、「あのことも書いていいよ」と言われているような気がする。

新潟の義母の笑っている顔が目に浮かぶ。感謝の気持ちを込めて捧げたい。

それはぼくがカミさんの実家に、「結納」のために行ったときのこと。

その前に、まず、結納はどうすればいいのか、わからなかった。新潟の慣習も知らない。いまのようにネットで調べる手段もない。どこで買えばいいのか、どんなものがいいのか、いくらぐらいするのか、まるで雲をつかむようだった。

知恵をもらいに行ったのは、仲のいい先輩のお母さん。この人、山陰地方のある藩の家老の家柄で、芸大の学生だったバイオリン弾きの夫と恋に落ちて、都内の公団の一室で家族4人と質素に暮らしていた。ぼくの懐ろ具合はとうにお見通し。

教えてくれたのは百貨店売り場で、3,000円ぐらいから、ちいさくてしゃれた結納セットがあるという。

「ちゃんとしたデパートの商品だから、見栄えもいいわよ。地方の習慣はあるかもしれないけれど、インテリアとしても使える、ひと通りのセットになっているから、ぜんぜんおかしくないし、それでいいんじゃない」

「そうします!」

カミさんがひと目惚れした5,000円のかわいい商品を手に入れて、この問題は片づいた。次は結納金をいくら包むかだ。

給料の2か月分という説もある。でも、少ない収入は飲み代や本代に右から左へ消えているし、貯金もない。とてもじゃないがそれは無理。カミさんと話し合った末に、おふくろさんにはわけを話すことにして、10万円を包むことにした。

そして、当日。母はぼくたちの先手を打って、こんなふるまいに出た。

「このお金は返すから、そちらで使ってね。それから10万円を50万円に書き直して。その方が結納の品を見に来る親戚たちも安心するからね。黙っておけばいいんだよ。わかりゃしないよ」

「ありがとうございます!」

まるい顔、くりくりした目、おおきな声をあげて、おもしろそうに笑っていた。

どうやらハナからその気だったらしい。癌で余命いくばくもなかった実の息子の、その友人でもあるぼくは、すでにこの母の「新しい息子」になっていたのだ。

義母は自分がいなくなるときの準備もしていた。

遠くにいる娘たちが急な葬式で困らないように、往復の旅費から恥をかかないですむ香典のお金まで、それも余裕のもてる金額を近くにいる長女に渡していた。

結納のときと同じだ。ちゃんと先まわりして、子どもたちの面子が立つように、負担をかけないようにしていたのだ。

自分は我慢ばかりしていた。そんな話はいくらでもある。

亡くなった人の内緒話の、ほんの一部だけにふれた。

こんなことを書いておくのも、ぼくの務めかなとおもうようになっている。

■写真は、カミさんがベランダ栽培で挑戦中のミニトマト。おもったよりも実は少ないし、ぽろりと落ちる粒も。

何個、食べさせていただけるだろうか。

新潟の義母の笑っている顔が目に浮かぶ。感謝の気持ちを込めて捧げたい。

それはぼくがカミさんの実家に、「結納」のために行ったときのこと。

その前に、まず、結納はどうすればいいのか、わからなかった。新潟の慣習も知らない。いまのようにネットで調べる手段もない。どこで買えばいいのか、どんなものがいいのか、いくらぐらいするのか、まるで雲をつかむようだった。

知恵をもらいに行ったのは、仲のいい先輩のお母さん。この人、山陰地方のある藩の家老の家柄で、芸大の学生だったバイオリン弾きの夫と恋に落ちて、都内の公団の一室で家族4人と質素に暮らしていた。ぼくの懐ろ具合はとうにお見通し。

教えてくれたのは百貨店売り場で、3,000円ぐらいから、ちいさくてしゃれた結納セットがあるという。

「ちゃんとしたデパートの商品だから、見栄えもいいわよ。地方の習慣はあるかもしれないけれど、インテリアとしても使える、ひと通りのセットになっているから、ぜんぜんおかしくないし、それでいいんじゃない」

「そうします!」

カミさんがひと目惚れした5,000円のかわいい商品を手に入れて、この問題は片づいた。次は結納金をいくら包むかだ。

給料の2か月分という説もある。でも、少ない収入は飲み代や本代に右から左へ消えているし、貯金もない。とてもじゃないがそれは無理。カミさんと話し合った末に、おふくろさんにはわけを話すことにして、10万円を包むことにした。

そして、当日。母はぼくたちの先手を打って、こんなふるまいに出た。

「このお金は返すから、そちらで使ってね。それから10万円を50万円に書き直して。その方が結納の品を見に来る親戚たちも安心するからね。黙っておけばいいんだよ。わかりゃしないよ」

「ありがとうございます!」

まるい顔、くりくりした目、おおきな声をあげて、おもしろそうに笑っていた。

どうやらハナからその気だったらしい。癌で余命いくばくもなかった実の息子の、その友人でもあるぼくは、すでにこの母の「新しい息子」になっていたのだ。

義母は自分がいなくなるときの準備もしていた。

遠くにいる娘たちが急な葬式で困らないように、往復の旅費から恥をかかないですむ香典のお金まで、それも余裕のもてる金額を近くにいる長女に渡していた。

結納のときと同じだ。ちゃんと先まわりして、子どもたちの面子が立つように、負担をかけないようにしていたのだ。

自分は我慢ばかりしていた。そんな話はいくらでもある。

亡くなった人の内緒話の、ほんの一部だけにふれた。

こんなことを書いておくのも、ぼくの務めかなとおもうようになっている。

■写真は、カミさんがベランダ栽培で挑戦中のミニトマト。おもったよりも実は少ないし、ぽろりと落ちる粒も。

何個、食べさせていただけるだろうか。

息子がくれた漢方の力を信じて ― 2025年06月21日 20時29分

出張中の次男から漢方薬の栄養補助食品が届いた。ちいさなパック入りに貴重なブラジル産アガリスクや冬虫夏草などのエキスが詰まっている。

手元にはこの種の漢方が手軽なものまで含めて5種類もある。とても手が出せない商品も持ってきてくれた。彼は漢方薬のメーカーの営業マンをしていて、「お金のことは心配しないでいいよ」と言ってくれるけど、きっといろいろやりくりしているのだろう。

長男家族と同じようにわが家から歩いても行ける距離にいながら、ふだんはまったく音沙汰なし。それでもこちらの在庫をちゃんと計算しているようだ。

子どものころから活発、明朗なタイプで、高校のラクビー部でも先輩たちにかわいがられ、友だちも多くて、そのことはいいのだが、学校生活をたのしみ過ぎる問題児でもあった。カミさんは次男が小学生のころから数回、ぼくは2回も高校まで頭を下げに行った。(いかん、あいつの顔を思い浮かべていたら、こんな原稿になってきた)

お陰でこちらも少しずつ漢方薬に詳しくなって、免疫療法の切り札にしている。

きょうの漢方について、息子は「抗がん剤の副作用を軽減する働きがあるからね」と昨夜の電話で話していた。

いま、いちばん欲しくて、必要なものをくれたのだ。

別にわが子を持ち上げているのではない。

「あいつもプロになったなぁ」

子どもたちをどこかで頼る歳になっている。「どうやら親の役割は終わったようだな」ともおもう。「心配して、こんなに応援してもらっているから、そう簡単には死ねないな」とも考える。

からだの調子を整えて、免疫力をアップする東洋医学とは違い、西洋医学の抗がん剤はその効果がはっきり説明されている。

ぼくの点滴で使われている薬剤は3種類。その3つとも説明書の最後に、飛び上がりたいほどうれしいことが書いてある。

―がん細胞の増殖を抑え、死滅させます―

こんな文章を読んだら、だれだって期待するだろう。しかも3種類のぜんぶがそうなのだから。

最近では画期的な新薬が次々と開発されて、高額医療費が社会問題になっている。その一方で、これらの新薬と現状の薬との効果にそう違いはない、という医師の声もある。

科学の進歩を追求し続ける西洋医学の功罪か。それとも患者と医者のそれぞれの心理がそうさせるのだろうか。

ぼくは担当の医師が選んだ抗がん剤治療を信頼している。息子がくれた漢方も信用している。この西洋と東洋とを組み合わせて、自分ができる勝ち筋を見つけるのが、なんというか、親としての務めだな、ともおもっている。

いま16時35分。すでに地元サッカーチームのアビスパ福岡と新潟の試合は始まった。カミさんはバックスタンドにいるはず。

さぁ、おおいそぎで、DAZNで試合を見なければ。

(ここでサッカーの試合を観戦した)

いま19時12分。試合は3対2で、アビスパの勝利。これからカミさんを地下鉄の駅まで迎えに行こう。

久しぶりのホームでの勝利である。きょうはいいことが重なった。

さぁ、気分よく、飲むぞ!!

手元にはこの種の漢方が手軽なものまで含めて5種類もある。とても手が出せない商品も持ってきてくれた。彼は漢方薬のメーカーの営業マンをしていて、「お金のことは心配しないでいいよ」と言ってくれるけど、きっといろいろやりくりしているのだろう。

長男家族と同じようにわが家から歩いても行ける距離にいながら、ふだんはまったく音沙汰なし。それでもこちらの在庫をちゃんと計算しているようだ。

子どものころから活発、明朗なタイプで、高校のラクビー部でも先輩たちにかわいがられ、友だちも多くて、そのことはいいのだが、学校生活をたのしみ過ぎる問題児でもあった。カミさんは次男が小学生のころから数回、ぼくは2回も高校まで頭を下げに行った。(いかん、あいつの顔を思い浮かべていたら、こんな原稿になってきた)

お陰でこちらも少しずつ漢方薬に詳しくなって、免疫療法の切り札にしている。

きょうの漢方について、息子は「抗がん剤の副作用を軽減する働きがあるからね」と昨夜の電話で話していた。

いま、いちばん欲しくて、必要なものをくれたのだ。

別にわが子を持ち上げているのではない。

「あいつもプロになったなぁ」

子どもたちをどこかで頼る歳になっている。「どうやら親の役割は終わったようだな」ともおもう。「心配して、こんなに応援してもらっているから、そう簡単には死ねないな」とも考える。

からだの調子を整えて、免疫力をアップする東洋医学とは違い、西洋医学の抗がん剤はその効果がはっきり説明されている。

ぼくの点滴で使われている薬剤は3種類。その3つとも説明書の最後に、飛び上がりたいほどうれしいことが書いてある。

―がん細胞の増殖を抑え、死滅させます―

こんな文章を読んだら、だれだって期待するだろう。しかも3種類のぜんぶがそうなのだから。

最近では画期的な新薬が次々と開発されて、高額医療費が社会問題になっている。その一方で、これらの新薬と現状の薬との効果にそう違いはない、という医師の声もある。

科学の進歩を追求し続ける西洋医学の功罪か。それとも患者と医者のそれぞれの心理がそうさせるのだろうか。

ぼくは担当の医師が選んだ抗がん剤治療を信頼している。息子がくれた漢方も信用している。この西洋と東洋とを組み合わせて、自分ができる勝ち筋を見つけるのが、なんというか、親としての務めだな、ともおもっている。

いま16時35分。すでに地元サッカーチームのアビスパ福岡と新潟の試合は始まった。カミさんはバックスタンドにいるはず。

さぁ、おおいそぎで、DAZNで試合を見なければ。

(ここでサッカーの試合を観戦した)

いま19時12分。試合は3対2で、アビスパの勝利。これからカミさんを地下鉄の駅まで迎えに行こう。

久しぶりのホームでの勝利である。きょうはいいことが重なった。

さぁ、気分よく、飲むぞ!!

まさかのケーキが奇跡を呼んだ ― 2025年06月20日 17時38分

前日のブログの余波かもしれない。昨夜9時31分、スマホにLINEのメールが着信した。

小倉にいるH君からだった。うちのカミさんよりもずっと若くて、かわいい娘さんを嫁にした幸運な男である。

メールによれば、昨日はH君の誕生日だった。知らなかった。「おめでとう。一緒に飲みたいなぁ」と返信した。たちまち返事が来た。

「今日は孫の来訪予定もなく、お祝い事もいっさいなし! 寂しい老後?!」

そうか、このことを言いたかったんだ。でも、そりゃあ、期待する方が間違いでしょ。

すぐにメールを打ち返した。

「今度、慰めあおう」

間髪入れずに、

「お願いします !!」

「了解 !」

たったこれだけでお互いの気持ちが通い合うのだから、長年の友がいることは本当にありがたい。

いま午前6時28分。5時前に起きて、カミさんを見送って、パソコンを開いている。この体調がつづくのは日曜日まで。今週いっぱいは「元気な週間」である。

先ほど包丁で食べ残していたスイカの皮を厚めにむいて、ひとつまみの塩とまぶして、スイカの皮の即席漬けを仕込んだ。歯ざわりもよく、ほのかな甘みもあって、夏場にぴったりのなつかしい母の味なのだが、わが家のだれも食べようとしない。どちらかというと、バカにしている。

本当は食べたいのに我慢している。こんな境遇に耐えている人は存外、多いのではあるまいか。

カミさんの母親もそうだった。

95歳を過ぎて、施設暮らしになって、医者からも見放されていた寒いクリスマスの日、いちめん真っ白な大雪のなか、福岡と名古屋、そして地元からやって来た3人姉妹がイチゴのショートケーキを買って来た。

「食べてみる?」と声をかけた。それまで母がケーキを食べる姿をだれもみたことがなかった。もう何も食べなくなっていたから、きっと首をふるだろうとその場にいた3人はおもっていたという。

ところが、「こくん」と頷いた。娘たちが差し出すスプーンのケーキをほとんど休まずに食べた。1個ぜんぶをきれいに平らげた。

「ケーキが好きだったの?」

こっくり頷いた。

食べたいのを、ずっと我慢して生きてきたのだ。

母は娘たちの手で奇跡的に救いだされた。それからは遠慮なく大好きなケーキも食べて、1年以上も長生きしてくれた。

こんな話、人さまに明かすほどのことでもないのだが。

■ここまで書き上げて、腹がへってきた。そこで頭のなかで去来していた「サバの水煮を使った冷や汁」づくりにとりかかった。水煮缶もある。材料はそろっている。ちゃんと白ゴマとピーナッツをすり鉢で擦って、サバ缶、キューリ、大葉、ミョーガ。チャ、チャ、チャで出来上がり。すり鉢のまま冷蔵庫に入れた。

カミさんに少し楽をしてもらいたい。熱いご飯にたっぷりかけて召し上がれといこう。

このブログ、自分の誕生日を言い出せなかったH君の了解がとれたので掲載する。

小倉にいるH君からだった。うちのカミさんよりもずっと若くて、かわいい娘さんを嫁にした幸運な男である。

メールによれば、昨日はH君の誕生日だった。知らなかった。「おめでとう。一緒に飲みたいなぁ」と返信した。たちまち返事が来た。

「今日は孫の来訪予定もなく、お祝い事もいっさいなし! 寂しい老後?!」

そうか、このことを言いたかったんだ。でも、そりゃあ、期待する方が間違いでしょ。

すぐにメールを打ち返した。

「今度、慰めあおう」

間髪入れずに、

「お願いします !!」

「了解 !」

たったこれだけでお互いの気持ちが通い合うのだから、長年の友がいることは本当にありがたい。

いま午前6時28分。5時前に起きて、カミさんを見送って、パソコンを開いている。この体調がつづくのは日曜日まで。今週いっぱいは「元気な週間」である。

先ほど包丁で食べ残していたスイカの皮を厚めにむいて、ひとつまみの塩とまぶして、スイカの皮の即席漬けを仕込んだ。歯ざわりもよく、ほのかな甘みもあって、夏場にぴったりのなつかしい母の味なのだが、わが家のだれも食べようとしない。どちらかというと、バカにしている。

本当は食べたいのに我慢している。こんな境遇に耐えている人は存外、多いのではあるまいか。

カミさんの母親もそうだった。

95歳を過ぎて、施設暮らしになって、医者からも見放されていた寒いクリスマスの日、いちめん真っ白な大雪のなか、福岡と名古屋、そして地元からやって来た3人姉妹がイチゴのショートケーキを買って来た。

「食べてみる?」と声をかけた。それまで母がケーキを食べる姿をだれもみたことがなかった。もう何も食べなくなっていたから、きっと首をふるだろうとその場にいた3人はおもっていたという。

ところが、「こくん」と頷いた。娘たちが差し出すスプーンのケーキをほとんど休まずに食べた。1個ぜんぶをきれいに平らげた。

「ケーキが好きだったの?」

こっくり頷いた。

食べたいのを、ずっと我慢して生きてきたのだ。

母は娘たちの手で奇跡的に救いだされた。それからは遠慮なく大好きなケーキも食べて、1年以上も長生きしてくれた。

こんな話、人さまに明かすほどのことでもないのだが。

■ここまで書き上げて、腹がへってきた。そこで頭のなかで去来していた「サバの水煮を使った冷や汁」づくりにとりかかった。水煮缶もある。材料はそろっている。ちゃんと白ゴマとピーナッツをすり鉢で擦って、サバ缶、キューリ、大葉、ミョーガ。チャ、チャ、チャで出来上がり。すり鉢のまま冷蔵庫に入れた。

カミさんに少し楽をしてもらいたい。熱いご飯にたっぷりかけて召し上がれといこう。

このブログ、自分の誕生日を言い出せなかったH君の了解がとれたので掲載する。

結婚して、45周年の気がしない ― 2025年06月19日 18時13分

きょうはぼくたち夫婦の結婚記念日。起床して開口いちばん、カミさんにそのことを言ったら、「ああ、そう」と気のぬけた言葉が返ってきた。

「45周年だよ」

「そう……」

「なにかおいしいものでも食べようか」

「いいよ。おカネをつかわなくても」

なんだか妙な気分である。この会話、ふつうは逆ではないだろうか。あとで調べてみたら、結婚45周年は「サファイア婚」というそうな。

はぁ? サファイアだって、このオレたちが柄にもなく。

記憶は一気に45年前の結婚式に飛んで行った。

その日のぼくの計画はやってみたら穴ぼこだらけで、あちこちで破綻して、次から次に出てくる失態を隠すために大忙し。冷や汗ものの人生の晴れ舞台だった。

当日、練馬区の1DKのアパートで暮らしていたぼくたちは、前夜から泊まっていた友であり、妻の兄でもあるAちゃんとタクシーに乗って、目白台の式場に向かった。

彼は直腸がんがあちこちに転移していて、群馬県沼田市の入院先から最後の力をふりしぼって来てくれたのだ。仲良しの友がぼくの兄になる日でもあった。

道路は混んでいた。タクシーは遅れに、遅れた。1時間も遅刻してしまった。

当時は携帯電話もない。式場で待っていた人たちは、Aちゃんに何かあったのではと騒ぎになっていたという。

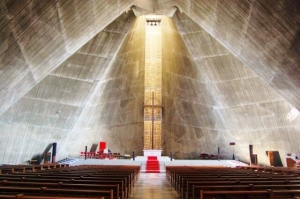

式場はあの丹下健三が設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂。文句なしの有名なところである。(写真は同教会のホームページより)。

ところが、独りで来席すると計算していた人が奥さんと一緒に来ていた。それもふた組も。泡を食って、披露宴を取り仕切るYMCAの担当者に不足分の席と食事の対応をお願いした。出だしから、また予定が狂ってしまった。

仲人はエース記者のTさん。この人、くりくり坊主頭の僧侶でもある。教会での僧侶の仲人はちょっと異色だったかもしれない。

ぼくの母は病気のために、代役を頼んでおいた。Aちゃんと知り合いになった、いつもの飲み屋のママである。結婚式の当日に、花婿の両親は急造夫婦の出来上がり。

さすがに東京カテドラル教会はおおきくて立派で、披露宴に出席しない友だちもやって来て、ベンチに並んで祝福してくれた。

式が終わって、ウェディングロードを引き返していたら、いつの間にか観光ツアーでやってきた外国人たちの集団からおおきな拍手。真っ白なウェディングドレスのカミさんはたちまち囲まれた。アルゼンチンの人たちだった。

そのときの写真だけをみせたら、わざわざ海外に行って、そこの教会で結婚式を挙げたお金持ちだとおもわれるだろう。

なにもかもが初心者の手作りの結婚式だから、指揮をとるのはこのぼくで、カミさんにも気づかれないようにして、もう忙しいったら、ありゃしない。

披露宴に移るあいだ、ご祝儀袋を開けていた従妹の姉が「〇〇ちゃん、すごいよ」と声をあげた。1万円札が5枚も入っている袋が3つ、4つか。4つ、5つだったか、あった。

「ああ、いいんだよ。カネがないから、友だちにできれば5万円包んでくれよと頼んでおいたんだ」

なかには祝儀なし、すっからかんで来た友もいた。彼にはその場で迷わずカンパした。

そこに引き出物の準備をしていた後輩がニヤニヤしながら近づいて来た。

「△△さん、引き出物を入れる手提げ袋がないっちゃけど」

アチャー、そうだった!

おおあわてでカネを渡して、向かいの椿山荘に走ってもらった。結婚式帰りの袋だけをみたら、ぼくたちは高級な椿山荘で豪華な披露宴をしたことになっている。

舞台は東京カテドラル教会。別のイメージは海外の教会での結婚式、山形有朋が愛した名園の椿山荘での披露宴。結婚式の外見上の見栄えだけはバツグンだった。

ぜんぶが終わって、GパンとTシャツに着替えて、仲のいい先輩や友だちと目白台から坂道を歩いてくだって、早稲田に繰り出した。当てにしていた焼き鳥屋さんはシャッターが下りていた。

そいつを勝手にガラガラガラ開けて、店のなかに入った。なかにはだれもいない。でも、ここは元パチンコ屋さんで、負けたときには、「たのしんで」とこっそりパチンコ玉をくれたりして、転業してからも、記者になったぼくをかわいがってくれた店である。

大将も、ママも、「なんで私たちに教えてくれなかったのよ」と言いながら、祝ってくれた。小人数だったが、焼き鳥屋さんは予定を変更して急遽、「本日、貸し切り」になった。

「いい結婚式だった」、「あんな結婚式がいいな」、「主役は忙しそうだったな」と言われた。ぼくもやっていて、波乱万丈がおもしろかった。すべてがオリジナルで、結果よしだったと、いまでもそうおもう。

結婚式に来てくれて、こんな裏話を知らないままの友もいる。あれから45年か。

3時のおやつに、すぐ近くのスーパーで買ったちいさなケーキを食べた。冒頭の話はこれにて一件落着。

参考までに、東京カテドラル教会の結婚式はオープンに募集されていて、当時はとても安上がりだった。

短く書きたかったが、ついつい長々になった。だが、この分量を本にしたら、たったの3ページ半しかない。それでもこれからはもっと短いブログにしようかな。

「45周年だよ」

「そう……」

「なにかおいしいものでも食べようか」

「いいよ。おカネをつかわなくても」

なんだか妙な気分である。この会話、ふつうは逆ではないだろうか。あとで調べてみたら、結婚45周年は「サファイア婚」というそうな。

はぁ? サファイアだって、このオレたちが柄にもなく。

記憶は一気に45年前の結婚式に飛んで行った。

その日のぼくの計画はやってみたら穴ぼこだらけで、あちこちで破綻して、次から次に出てくる失態を隠すために大忙し。冷や汗ものの人生の晴れ舞台だった。

当日、練馬区の1DKのアパートで暮らしていたぼくたちは、前夜から泊まっていた友であり、妻の兄でもあるAちゃんとタクシーに乗って、目白台の式場に向かった。

彼は直腸がんがあちこちに転移していて、群馬県沼田市の入院先から最後の力をふりしぼって来てくれたのだ。仲良しの友がぼくの兄になる日でもあった。

道路は混んでいた。タクシーは遅れに、遅れた。1時間も遅刻してしまった。

当時は携帯電話もない。式場で待っていた人たちは、Aちゃんに何かあったのではと騒ぎになっていたという。

式場はあの丹下健三が設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂。文句なしの有名なところである。(写真は同教会のホームページより)。

ところが、独りで来席すると計算していた人が奥さんと一緒に来ていた。それもふた組も。泡を食って、披露宴を取り仕切るYMCAの担当者に不足分の席と食事の対応をお願いした。出だしから、また予定が狂ってしまった。

仲人はエース記者のTさん。この人、くりくり坊主頭の僧侶でもある。教会での僧侶の仲人はちょっと異色だったかもしれない。

ぼくの母は病気のために、代役を頼んでおいた。Aちゃんと知り合いになった、いつもの飲み屋のママである。結婚式の当日に、花婿の両親は急造夫婦の出来上がり。

さすがに東京カテドラル教会はおおきくて立派で、披露宴に出席しない友だちもやって来て、ベンチに並んで祝福してくれた。

式が終わって、ウェディングロードを引き返していたら、いつの間にか観光ツアーでやってきた外国人たちの集団からおおきな拍手。真っ白なウェディングドレスのカミさんはたちまち囲まれた。アルゼンチンの人たちだった。

そのときの写真だけをみせたら、わざわざ海外に行って、そこの教会で結婚式を挙げたお金持ちだとおもわれるだろう。

なにもかもが初心者の手作りの結婚式だから、指揮をとるのはこのぼくで、カミさんにも気づかれないようにして、もう忙しいったら、ありゃしない。

披露宴に移るあいだ、ご祝儀袋を開けていた従妹の姉が「〇〇ちゃん、すごいよ」と声をあげた。1万円札が5枚も入っている袋が3つ、4つか。4つ、5つだったか、あった。

「ああ、いいんだよ。カネがないから、友だちにできれば5万円包んでくれよと頼んでおいたんだ」

なかには祝儀なし、すっからかんで来た友もいた。彼にはその場で迷わずカンパした。

そこに引き出物の準備をしていた後輩がニヤニヤしながら近づいて来た。

「△△さん、引き出物を入れる手提げ袋がないっちゃけど」

アチャー、そうだった!

おおあわてでカネを渡して、向かいの椿山荘に走ってもらった。結婚式帰りの袋だけをみたら、ぼくたちは高級な椿山荘で豪華な披露宴をしたことになっている。

舞台は東京カテドラル教会。別のイメージは海外の教会での結婚式、山形有朋が愛した名園の椿山荘での披露宴。結婚式の外見上の見栄えだけはバツグンだった。

ぜんぶが終わって、GパンとTシャツに着替えて、仲のいい先輩や友だちと目白台から坂道を歩いてくだって、早稲田に繰り出した。当てにしていた焼き鳥屋さんはシャッターが下りていた。

そいつを勝手にガラガラガラ開けて、店のなかに入った。なかにはだれもいない。でも、ここは元パチンコ屋さんで、負けたときには、「たのしんで」とこっそりパチンコ玉をくれたりして、転業してからも、記者になったぼくをかわいがってくれた店である。

大将も、ママも、「なんで私たちに教えてくれなかったのよ」と言いながら、祝ってくれた。小人数だったが、焼き鳥屋さんは予定を変更して急遽、「本日、貸し切り」になった。

「いい結婚式だった」、「あんな結婚式がいいな」、「主役は忙しそうだったな」と言われた。ぼくもやっていて、波乱万丈がおもしろかった。すべてがオリジナルで、結果よしだったと、いまでもそうおもう。

結婚式に来てくれて、こんな裏話を知らないままの友もいる。あれから45年か。

3時のおやつに、すぐ近くのスーパーで買ったちいさなケーキを食べた。冒頭の話はこれにて一件落着。

参考までに、東京カテドラル教会の結婚式はオープンに募集されていて、当時はとても安上がりだった。

短く書きたかったが、ついつい長々になった。だが、この分量を本にしたら、たったの3ページ半しかない。それでもこれからはもっと短いブログにしようかな。

天から「歌声」が落ちてきた ― 2025年06月18日 19時07分

熱中症警戒アラート(熱中症特別警戒情報)が出ている、まだ6月半ばなのに。

ことしの夏は、過去の記録をおおきく更新した猛暑日だらけだった去年よりも、もっと暑くて、ながい夏になるのだろうか。いまからこんな調子ではそうなりそうな気がする。いい加減、勘弁してくれよ、と言いたくなる。

ストレスが溜まっていたのだろう。朝の6時前、カミさんが3日ぶりにパートに出て行った後、まったく不意に、思いもしなかった昔のヒット曲が口から飛び出した。

あんな時代があった。歌詞はちゃんと覚えていて、ひとりで声をだして歌いながら、浮き浮きしてきて、たのしくなった。

♪♪ チョイト一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらハシゴ酒。気がつきゃホームのベンチでごろ寝。これじゃ身体にいいわきゃないよ。分かっちゃいるけどやめられねぇ。

アホレ スイスイスーダーラッタ、スラスラスイスイスイ、スイスイスーダーラッタ、……

(https://www.youtube.com/watch?v=Y-_AKuZefSM&list=RDY-_AKuZefSM&start_radio=1)

無責任男・植木等の『スーダラ節』(昭和36〈1961〉年)。

ぼくが小学5年生のときに大流行した。テレビをみながら、子どもごころにも、「サラリーマンは気楽でいいなぁ」とおもったものだ。

この年、池田隼人首相が有名な所得倍増計画を発表し、アメリカではケネディが45歳の若さで第35代大統領に就任した。

この曲の作詞をしたマルチタレントの青島幸男はその後、参議院議員、都知事にもなった。彼は、やいのやいのと騒ぎ立てる声を完全に無視。組織もなく、選挙運動もいっさいしなかった。それでも快勝した。

時代が違う、知名度も違う。そう言われたらそれまでだが、SNSを使った選挙戦のはるか以前に、こんなことをやってのけた男がいた。

他人を中傷したり、だれにも迷惑をかけることもなく、結果は、スラスラスイスイスイ、である。やっぱり、SNSとは感覚が別物だとおもう。

(ちなみに青島が都知事に当選した平成7〈1995〉年4月の統一地方戦では、漫才の横山ノックが大阪知事に当選している。)

子どものころは、まだまだ父親の月給も少なくて貧しかったけれど、戦後の焼け野が原から立ち上がった人たちは、「生き残った自分たちが明日を今日よりもよくするんだ」、「亡くなった人たちのためにも戦争なんか二度しないぞ」という使命感やそれぞれの夢があったとおもう。一生懸命に働けば報われる時代でもあった。

ときどき『昭和ブーム』という言葉を耳にする。それって、本当かなぁ。

『スーダラ節』がはやった16年前の6月23日は沖縄慰霊の日。8月6日は広島、9日は長崎に人類初の原爆投下、その6日後の15日に終戦。

まだまだいくらでもある。ガダルカナル、インパール、サイパン、特攻隊、シベリア抑留……。

昭和のよさに目を向けるなら、まず、こちらの方が先だろう。

ぼくの頭に突然、天から『スーダラ節』が落ちてきたのも、なにか意味があるのかもしれない。とにかく、いまのぼくにぴったりの歌だった。

はて、あの歌にどんなメッセージが込められていたのだろうか。

飲んだら、わかるかもしれない。今夜は「チョイト一杯」やるか。

■夕方の5時過ぎ。ブログに載せる写真を撮りに室見川に行った。たんぼに川の水を取り入れるためか、堰に遮蔽版が下ろされていて、池のようになっている。

ことしの夏は、過去の記録をおおきく更新した猛暑日だらけだった去年よりも、もっと暑くて、ながい夏になるのだろうか。いまからこんな調子ではそうなりそうな気がする。いい加減、勘弁してくれよ、と言いたくなる。

ストレスが溜まっていたのだろう。朝の6時前、カミさんが3日ぶりにパートに出て行った後、まったく不意に、思いもしなかった昔のヒット曲が口から飛び出した。

あんな時代があった。歌詞はちゃんと覚えていて、ひとりで声をだして歌いながら、浮き浮きしてきて、たのしくなった。

♪♪ チョイト一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらハシゴ酒。気がつきゃホームのベンチでごろ寝。これじゃ身体にいいわきゃないよ。分かっちゃいるけどやめられねぇ。

アホレ スイスイスーダーラッタ、スラスラスイスイスイ、スイスイスーダーラッタ、……

(https://www.youtube.com/watch?v=Y-_AKuZefSM&list=RDY-_AKuZefSM&start_radio=1)

無責任男・植木等の『スーダラ節』(昭和36〈1961〉年)。

ぼくが小学5年生のときに大流行した。テレビをみながら、子どもごころにも、「サラリーマンは気楽でいいなぁ」とおもったものだ。

この年、池田隼人首相が有名な所得倍増計画を発表し、アメリカではケネディが45歳の若さで第35代大統領に就任した。

この曲の作詞をしたマルチタレントの青島幸男はその後、参議院議員、都知事にもなった。彼は、やいのやいのと騒ぎ立てる声を完全に無視。組織もなく、選挙運動もいっさいしなかった。それでも快勝した。

時代が違う、知名度も違う。そう言われたらそれまでだが、SNSを使った選挙戦のはるか以前に、こんなことをやってのけた男がいた。

他人を中傷したり、だれにも迷惑をかけることもなく、結果は、スラスラスイスイスイ、である。やっぱり、SNSとは感覚が別物だとおもう。

(ちなみに青島が都知事に当選した平成7〈1995〉年4月の統一地方戦では、漫才の横山ノックが大阪知事に当選している。)

子どものころは、まだまだ父親の月給も少なくて貧しかったけれど、戦後の焼け野が原から立ち上がった人たちは、「生き残った自分たちが明日を今日よりもよくするんだ」、「亡くなった人たちのためにも戦争なんか二度しないぞ」という使命感やそれぞれの夢があったとおもう。一生懸命に働けば報われる時代でもあった。

ときどき『昭和ブーム』という言葉を耳にする。それって、本当かなぁ。

『スーダラ節』がはやった16年前の6月23日は沖縄慰霊の日。8月6日は広島、9日は長崎に人類初の原爆投下、その6日後の15日に終戦。

まだまだいくらでもある。ガダルカナル、インパール、サイパン、特攻隊、シベリア抑留……。

昭和のよさに目を向けるなら、まず、こちらの方が先だろう。

ぼくの頭に突然、天から『スーダラ節』が落ちてきたのも、なにか意味があるのかもしれない。とにかく、いまのぼくにぴったりの歌だった。

はて、あの歌にどんなメッセージが込められていたのだろうか。

飲んだら、わかるかもしれない。今夜は「チョイト一杯」やるか。

■夕方の5時過ぎ。ブログに載せる写真を撮りに室見川に行った。たんぼに川の水を取り入れるためか、堰に遮蔽版が下ろされていて、池のようになっている。

最近のコメント