時刻表から聴こえる音 ― 2022年08月01日 10時26分

昨夕、原稿用紙25枚の散文を書き上げて、メールで応募した。今年3回目になる。

××文学賞と銘打っているものの、実績も知名度もない、世間の片隅でそっと息をしているような作品公募だが、素人のわが身と背丈は釣りあっている。いや、釣りあっているは傲慢過ぎた。前言は訂正しておこう。

この散文には「列車の旅」というテーマが決められていた。ここ数年、列車の旅なんてしたことがないから、遠い記憶の思い出をたどるしかない。そのときのシーンをかき集めて、この先どうなるか見当もつかないままに書き出したのが10日前。ちんたら、ちんたら書いて、調子が出て来たのは1週間前だった。

そのときハタと困った事態が出現した。

それまではネットで鉄道の路線や列車、駅の時刻表を調べていたのだが、それらの情報はまさに分断された破片の集まりで、ひとつの旅として書き進めていくにはいかにも都合が悪いのだ。

そこで、近くの書店まで歩いて行って、ものすごく久しぶりに全国版の時刻表を買って来た。

見やすいように変形させた日本地図の上に、全国にあるJRや私鉄の路線と駅が一目瞭然に見てとれる。どこで乗り換えればいいのか、一発でわかる。そして、すべての駅にどの列車が到着するのかという時刻も残り余さず載っている。(当たり前のことだけど)

なんでもかんでもデジタル化の世の中だが、こちらの紙印刷されたアナログの方が、情報量でも、見やすさでも、断然、軍配が上がる。これは出版物の傑作だとおもう。

時刻表を開いて、散文中に登場する列車を追いかけているうちに、ぼくの頭のなかに、ある音が聴こえて来た。

カタン、カタカタン、カタン、タカタカン。

列車の重たい車輪が二本の鋼鉄のレールの継ぎ目をたたく音である。

カタン、カタカタン、カタン、カタカタン。

懐かしい光景がひろがってくる。

こどもころ、よく駅の構内で遊んでいた。そこは旧国鉄の南方の終着駅で、構内には線路工事の現場を往復する蒸気機関車が止まっていて、その機関車を乗せて方向を転換するための転車台(ターンテーブル)もあった。

よくやったのは線路に腹ばいになって、黒く光っているレールに耳をぺたんとくっつける遊び。じっと耳を澄ましているうちに、遠くからかすかに、カタン、カタン、カタン、という音が伝わって来る。それがだんだん早く、大きくなる。

カタン、カタカタン、カタン、カタカタン。

つられるように、ぼくの心臓の音も、ドキン、ドキン、ドキン、と速くなる。

その音は見たことも、行ったこともない遠い未来からの声だった。それから十数年後、結局、ぼくは東京へ出て行った。

1,000ページほどもあるポケット版の時刻表のページめくっていると、こんなことを思い出した。パソコンの画面で見る時刻表だったら、とてもこうはゆくまい。

下手な散文を書きながら、改めておもった。

ぼくが考えたり、想像したり、書いたりする頭の働きは、途切れ途切れのデジタルではなく、連続してつながっているアナログだと。そして、アナログの方が居心地がいいなと。

どうやら久々に手にした時刻表は、それをバッグに入れて旅に出た若いころのように、ぼくを気ままなひとり旅に連れて行ってくれそうである。

■クマゼミがいなくなったとおもっていたら、それほどでもなかった。朝早くからウルサイ。でも、数は減っている。

増えたのは、先日、鉢から移植したトレニアの花。昨日も「きれいねぇ」とほめてくれた女性がいた。そう言われるとこちらも悪い気はしない。

でもね、大変なんだよね。毎朝の水やりが。

××文学賞と銘打っているものの、実績も知名度もない、世間の片隅でそっと息をしているような作品公募だが、素人のわが身と背丈は釣りあっている。いや、釣りあっているは傲慢過ぎた。前言は訂正しておこう。

この散文には「列車の旅」というテーマが決められていた。ここ数年、列車の旅なんてしたことがないから、遠い記憶の思い出をたどるしかない。そのときのシーンをかき集めて、この先どうなるか見当もつかないままに書き出したのが10日前。ちんたら、ちんたら書いて、調子が出て来たのは1週間前だった。

そのときハタと困った事態が出現した。

それまではネットで鉄道の路線や列車、駅の時刻表を調べていたのだが、それらの情報はまさに分断された破片の集まりで、ひとつの旅として書き進めていくにはいかにも都合が悪いのだ。

そこで、近くの書店まで歩いて行って、ものすごく久しぶりに全国版の時刻表を買って来た。

見やすいように変形させた日本地図の上に、全国にあるJRや私鉄の路線と駅が一目瞭然に見てとれる。どこで乗り換えればいいのか、一発でわかる。そして、すべての駅にどの列車が到着するのかという時刻も残り余さず載っている。(当たり前のことだけど)

なんでもかんでもデジタル化の世の中だが、こちらの紙印刷されたアナログの方が、情報量でも、見やすさでも、断然、軍配が上がる。これは出版物の傑作だとおもう。

時刻表を開いて、散文中に登場する列車を追いかけているうちに、ぼくの頭のなかに、ある音が聴こえて来た。

カタン、カタカタン、カタン、タカタカン。

列車の重たい車輪が二本の鋼鉄のレールの継ぎ目をたたく音である。

カタン、カタカタン、カタン、カタカタン。

懐かしい光景がひろがってくる。

こどもころ、よく駅の構内で遊んでいた。そこは旧国鉄の南方の終着駅で、構内には線路工事の現場を往復する蒸気機関車が止まっていて、その機関車を乗せて方向を転換するための転車台(ターンテーブル)もあった。

よくやったのは線路に腹ばいになって、黒く光っているレールに耳をぺたんとくっつける遊び。じっと耳を澄ましているうちに、遠くからかすかに、カタン、カタン、カタン、という音が伝わって来る。それがだんだん早く、大きくなる。

カタン、カタカタン、カタン、カタカタン。

つられるように、ぼくの心臓の音も、ドキン、ドキン、ドキン、と速くなる。

その音は見たことも、行ったこともない遠い未来からの声だった。それから十数年後、結局、ぼくは東京へ出て行った。

1,000ページほどもあるポケット版の時刻表のページめくっていると、こんなことを思い出した。パソコンの画面で見る時刻表だったら、とてもこうはゆくまい。

下手な散文を書きながら、改めておもった。

ぼくが考えたり、想像したり、書いたりする頭の働きは、途切れ途切れのデジタルではなく、連続してつながっているアナログだと。そして、アナログの方が居心地がいいなと。

どうやら久々に手にした時刻表は、それをバッグに入れて旅に出た若いころのように、ぼくを気ままなひとり旅に連れて行ってくれそうである。

■クマゼミがいなくなったとおもっていたら、それほどでもなかった。朝早くからウルサイ。でも、数は減っている。

増えたのは、先日、鉢から移植したトレニアの花。昨日も「きれいねぇ」とほめてくれた女性がいた。そう言われるとこちらも悪い気はしない。

でもね、大変なんだよね。毎朝の水やりが。

父を熱中症で亡くした ― 2022年08月02日 16時23分

なんという暑さだ。今日の福岡市の予想最高気温は37度。埼玉県の熊谷は41度という。

朝のテレビのニュースでも、身の危険を感じる暑さだと警報を鳴らしていた。海の魚たちがいち早く北へ、北へと逃げて行くはずである。

こんな日はどうしても、11年前のあの日のことがまざまざと甦ってしまう。

父は熱中症で亡くなった。それも孤独死だった。第一発見者はぼくである。

場所は大分県南部の海辺の町にある家の居間。母は何年も前から介護施設にはいったままだった。

当時の状況については、いつかきちんと書かなくてはいけないとおもっている。

父をたったひとりで逝かせてしまったことは、もちろん辛い。だが、それ以上にいまもぼくの胸のなかで疼いている慙愧(ざんき)の念は、救急車を呼んで、同時に警察が来るまでの間、白い下着とステテコの格好だった父をそのままにしておいたことだ。

元記者として、そうしたのである。

孤独死は「変死」の扱いになる。自殺か、他殺か、事故死か、それとも病死か。警察はあらゆる可能性から現場を検証する。

ぼくはそういう警察の仕事を知っている。息子として、父親に他殺や自殺の疑いなんか、かけられてたまるものか。でも、元記者として、だからこそ何も触らないで、そのままの状態にしていたのだ。

案の定、警察は、第一発見者のぼくに何度も、何度も、同じ質問をした。そのうえで父は司法解剖に送られた。

告別式が終わり、最後の別れの扉が閉まったとき、ぼくと一緒に行って、一部始終を目撃していた次男がひと目もはばからず号泣した。

思い出すたびに、ああするしかなかったという思いと、さらし者のようにして、かわいそうなことをしてしまったという悔いが、いつまでも胸のなかではげしくぶつかりあう。

母にはなにも知らせずに通夜、告別式、四十九日、納骨が終わった。亡くなったその日まで、父は一日も休まずに施設にいる母の個室を訪ねていたから、ベッドの上の母は認知症が進行していたとはいえ、おそらく父の身に何かあったと感づいていたとおもう。そんな素振りを何回か見せたこともあった。

この体験について、ここでは、これ以上書くのは止める。

連日の猛暑のなか、熱中症や水の事故で、命を落とす人が後を絶たない。ちょっと気をつけていれば、死なずにすんだかもしれない。

そのちょっとのことで、生と死が分かれる。そんなことだらけだ。

熱中症は決して他人事ではない、いつ自分のまわりに起きても不思議ではないという警鐘の意味を込めて、あえて書き留めておく。

■カシャ、カシャ。聞きなれた声がしたので、あたりを見まわした。桜の枝先にカササギがいた。大きさから判断するとどうやら子どものようだ。直射日光を避けて、ちゃんと木の陰にとまっている。

朝のテレビのニュースでも、身の危険を感じる暑さだと警報を鳴らしていた。海の魚たちがいち早く北へ、北へと逃げて行くはずである。

こんな日はどうしても、11年前のあの日のことがまざまざと甦ってしまう。

父は熱中症で亡くなった。それも孤独死だった。第一発見者はぼくである。

場所は大分県南部の海辺の町にある家の居間。母は何年も前から介護施設にはいったままだった。

当時の状況については、いつかきちんと書かなくてはいけないとおもっている。

父をたったひとりで逝かせてしまったことは、もちろん辛い。だが、それ以上にいまもぼくの胸のなかで疼いている慙愧(ざんき)の念は、救急車を呼んで、同時に警察が来るまでの間、白い下着とステテコの格好だった父をそのままにしておいたことだ。

元記者として、そうしたのである。

孤独死は「変死」の扱いになる。自殺か、他殺か、事故死か、それとも病死か。警察はあらゆる可能性から現場を検証する。

ぼくはそういう警察の仕事を知っている。息子として、父親に他殺や自殺の疑いなんか、かけられてたまるものか。でも、元記者として、だからこそ何も触らないで、そのままの状態にしていたのだ。

案の定、警察は、第一発見者のぼくに何度も、何度も、同じ質問をした。そのうえで父は司法解剖に送られた。

告別式が終わり、最後の別れの扉が閉まったとき、ぼくと一緒に行って、一部始終を目撃していた次男がひと目もはばからず号泣した。

思い出すたびに、ああするしかなかったという思いと、さらし者のようにして、かわいそうなことをしてしまったという悔いが、いつまでも胸のなかではげしくぶつかりあう。

母にはなにも知らせずに通夜、告別式、四十九日、納骨が終わった。亡くなったその日まで、父は一日も休まずに施設にいる母の個室を訪ねていたから、ベッドの上の母は認知症が進行していたとはいえ、おそらく父の身に何かあったと感づいていたとおもう。そんな素振りを何回か見せたこともあった。

この体験について、ここでは、これ以上書くのは止める。

連日の猛暑のなか、熱中症や水の事故で、命を落とす人が後を絶たない。ちょっと気をつけていれば、死なずにすんだかもしれない。

そのちょっとのことで、生と死が分かれる。そんなことだらけだ。

熱中症は決して他人事ではない、いつ自分のまわりに起きても不思議ではないという警鐘の意味を込めて、あえて書き留めておく。

■カシャ、カシャ。聞きなれた声がしたので、あたりを見まわした。桜の枝先にカササギがいた。大きさから判断するとどうやら子どものようだ。直射日光を避けて、ちゃんと木の陰にとまっている。

スーパーで胸がときめく ― 2022年08月03日 12時43分

主夫だから毎日買い物に行く。いちばん近いスーパーまで歩いて1分ほど。夕食をつくっているときに、「しまった、調味料がない!」と気づいたときなど、まことに便利である。

そういえば以前よく飲みに行っていた居酒屋は、街中(まちなか)の食品スーパーが入っているビルの地下1階にあって、そこの大将は「うちの超大型冷蔵庫はこの真上にありますから。何でもそろっていますから」と自慢していたっけ。

たとえば、鶏のから揚げを注文するとエプロン姿の奥さんが「ちょっと待っててね」と財布を片手に階段を登って行くのである。こんな調子だから、客に出す食品の在庫は極力少なくてすむ。店舗は立地がいちばん重要というセオリーをこの夫婦はよくわかっていた。

さて、昨日のこと、車で4、5分の別の小型スーパーで、ちょっとだけ胸のときめくことがあった。ときめかせてくれたのは、レジのパートの女性である。

この店には感じのいいパートさんが3人いる。感じの悪いパートさんは2人。いずれも20代後半から30代はじめぐらいで、あとはどちらともいえない中間の人である。

感じの悪い人は、どうしてあんなに自分の方から感じを悪くするのだろうか。ブスッとして、ぜったいに口なんて聞いてやるものか、という顔をしている。客が話しかけても、二コリともしない。どこか近寄りがたくて、実に機械的である。本人だって、たのしくなかろうに。(こちらの気のせいかな)

こういう人には近づきたくないから、ぼくも、カミさんも別のレジの列に並ぶことにしている。

その点、感じのいいパートの女性はみなさんいい顔をしている。いい顔をしているから、美人に見える。美人とはいえないかなぁという人でも、性格のよさが顔に出ているから、かわいらしく見える。そうなるとこちらも、その人の顔を見たくなる。ニコッとされると気分がいい。

だからといって、じっと見つめてはいけない。そこはちゃんと自制しなければ。

ところが、昨日、見慣れないパートの女性がふたりレジに立っていた。この職種にも人の入れ替わりがあって、とくに学生さんは長く続かないようだ。最近では白髪頭の男性もレジに進出してきた。

後ろ姿の見慣れない人のひとりはパーマをかけた人、もうひとりは大胆なショートカットの人だった。そのふたりがからだを回転させたので、すこしはなれところから顔を見ることができた。

びっくりした。

パーマの女性はあの感じのいい人だった。いつもは長い髪の毛を後ろで束ねていて、博多人形のような顔だちによく似会っていたのだが、パーマもまた素敵である。

感じのいい人は、何をやっても感じがいいのだ。ぼくは少しだけ胸がときめいた、きっと人妻だろうに。

ショートカットの人は、あの近づきたくない人の一番手だった。長く伸ばしていた黒い髪の毛がない。そして、まるで人が変わったように愛想よく笑顔をふりまいているではないか。

えっ、何があったの? どういう心境の変化? 恋人でもできたの?

人は変わる。同じ人物でも、昨日会った人が今日も同じとは限らない。

思いきってイメージチェンジをはかった彼女の勇気には心から敬意を表する。でも、それはそれで気色が悪くて、やっぱりまだ近づきたくないのである。

店の鮮度アップをはかるには、常に店のなかを変化させることが必要だ。その手段としては、商品の陳列やポップなどの見た目を変えるのが一般的だか、レジの女性の髪形を変えるのも効果あり、か。女性のヘアースタイルの変化が与える印象は、とうてい男どもの及ぶところではない。

ぼくは今日もあのスーパーに行ってみようかなとおもっている。

■午前中に室見川の遊歩道を歩いて、遠まわりしながら本屋に行った。大分県の地図を買った。次に書こうとおもっている散文で、その舞台となる土地の具体的なイメージをつかむためにほしかった。

このところまとまった雨が降っていないので、水かさの少ない室見川には小さな中州ができて、その砂地に野鳥が5羽いた。カワウが2羽、コガモが3羽。その向こうにはコサギも。水鳥たちにも、この異常な暑さはかなりこたえていることだろう。

そういえば以前よく飲みに行っていた居酒屋は、街中(まちなか)の食品スーパーが入っているビルの地下1階にあって、そこの大将は「うちの超大型冷蔵庫はこの真上にありますから。何でもそろっていますから」と自慢していたっけ。

たとえば、鶏のから揚げを注文するとエプロン姿の奥さんが「ちょっと待っててね」と財布を片手に階段を登って行くのである。こんな調子だから、客に出す食品の在庫は極力少なくてすむ。店舗は立地がいちばん重要というセオリーをこの夫婦はよくわかっていた。

さて、昨日のこと、車で4、5分の別の小型スーパーで、ちょっとだけ胸のときめくことがあった。ときめかせてくれたのは、レジのパートの女性である。

この店には感じのいいパートさんが3人いる。感じの悪いパートさんは2人。いずれも20代後半から30代はじめぐらいで、あとはどちらともいえない中間の人である。

感じの悪い人は、どうしてあんなに自分の方から感じを悪くするのだろうか。ブスッとして、ぜったいに口なんて聞いてやるものか、という顔をしている。客が話しかけても、二コリともしない。どこか近寄りがたくて、実に機械的である。本人だって、たのしくなかろうに。(こちらの気のせいかな)

こういう人には近づきたくないから、ぼくも、カミさんも別のレジの列に並ぶことにしている。

その点、感じのいいパートの女性はみなさんいい顔をしている。いい顔をしているから、美人に見える。美人とはいえないかなぁという人でも、性格のよさが顔に出ているから、かわいらしく見える。そうなるとこちらも、その人の顔を見たくなる。ニコッとされると気分がいい。

だからといって、じっと見つめてはいけない。そこはちゃんと自制しなければ。

ところが、昨日、見慣れないパートの女性がふたりレジに立っていた。この職種にも人の入れ替わりがあって、とくに学生さんは長く続かないようだ。最近では白髪頭の男性もレジに進出してきた。

後ろ姿の見慣れない人のひとりはパーマをかけた人、もうひとりは大胆なショートカットの人だった。そのふたりがからだを回転させたので、すこしはなれところから顔を見ることができた。

びっくりした。

パーマの女性はあの感じのいい人だった。いつもは長い髪の毛を後ろで束ねていて、博多人形のような顔だちによく似会っていたのだが、パーマもまた素敵である。

感じのいい人は、何をやっても感じがいいのだ。ぼくは少しだけ胸がときめいた、きっと人妻だろうに。

ショートカットの人は、あの近づきたくない人の一番手だった。長く伸ばしていた黒い髪の毛がない。そして、まるで人が変わったように愛想よく笑顔をふりまいているではないか。

えっ、何があったの? どういう心境の変化? 恋人でもできたの?

人は変わる。同じ人物でも、昨日会った人が今日も同じとは限らない。

思いきってイメージチェンジをはかった彼女の勇気には心から敬意を表する。でも、それはそれで気色が悪くて、やっぱりまだ近づきたくないのである。

店の鮮度アップをはかるには、常に店のなかを変化させることが必要だ。その手段としては、商品の陳列やポップなどの見た目を変えるのが一般的だか、レジの女性の髪形を変えるのも効果あり、か。女性のヘアースタイルの変化が与える印象は、とうてい男どもの及ぶところではない。

ぼくは今日もあのスーパーに行ってみようかなとおもっている。

■午前中に室見川の遊歩道を歩いて、遠まわりしながら本屋に行った。大分県の地図を買った。次に書こうとおもっている散文で、その舞台となる土地の具体的なイメージをつかむためにほしかった。

このところまとまった雨が降っていないので、水かさの少ない室見川には小さな中州ができて、その砂地に野鳥が5羽いた。カワウが2羽、コガモが3羽。その向こうにはコサギも。水鳥たちにも、この異常な暑さはかなりこたえていることだろう。

人物本位で選びたい ― 2022年08月04日 08時55分

先の参院選では惜しい人物が国会から去った。はじめから苦しい戦いになることはわかっていた。あれから3週間あまりが過ぎた。ご本人は無念、残念の境地から脱しただろうか。

その人の名前を断りなしに、あえて出す。

参院選全国区に立候補した藤末健三さん(58歳)。

40歳のとき東大を退職して、政界に転じ、民進党から参院全国区で初当選をはたした。

その後、3期連続当選。53歳のとき民進党を離党(2017年)。翌年、統一会派「自由民主党・国民の声」を結成。参院選が間近に迫ったところで議員を辞職して、自民党から出馬した。

これだけみると野党から与党・自民党へ鞍替えした「政界渡り鳥」という印象が残る。だが、そういうレッテル貼りは思考停止に陥ってしまい、肝心なことを見落としがちだ。

初めて会ったのは、彼が東大工学部の助教授のとき。知人の東大生から「藤末先生が選挙に出ます。でも、選挙のことは何もわからないから、ぜひ、本人に会って、相談に乗ってあげてほしい」と頼まれ、出京して本人に会った。

第一印象をひと言で表せば、まさに「好漢」。小柄で童顔。笑うと目が細くなって、とてもやさしい顔になる。

藤末さんの基本的な情報を書いておこう。

生まれは熊本市。熊本高校から東工大へ進む。ボート部に入り、全日本の軽量級で2位になる。通産省(現・経産省)に入省。30歳のときに米国のマサチューセッツ工科大学の経営大学院、続いてハーバード大学の行政大学院に留学した。どちらも通常は2年かかる博士課程を1年でクリア。そのかたわらプロボクシングのライセンスも取得している。

35歳で通産官僚から東大の講師へ転任した(翌年、助教授)。経営論と政策論の講義を担当し、中国精華大学の客員教授にも就任している。早大客員教授にも就任して、学問の分野でも前途有望だった。

バリバリのエリートだが、そんな印象はまったくない。たぶん、いまでも変わっていないだろう。(議員を辞職した記者会見をユーチューブでみた印象もそうだった)

あのとき東大生はこうも言っていた。

「藤末先生の講義は学生に抜群の人気です。先生は、官僚ではいくら頑張っても、国のために自分のやりたいことはできない。だから学問の世界で貢献しようとおもった。でも、やっぱり日本を動かすことはできなかった。だから政治家になるしかないと言っています」

官僚から政治家を目指す人に、こういう人は少なくない。行政の複雑な仕組みに通じていて、巨額の予算を使って、国のビジョンに沿った政策を実行するから、政治家としても有能な即戦力になる。

藤末さんが民進党を離党したときのポストは政調会長代理、同会派の参院政策審議会長だった。つまり、野党第一党の政策立案のど真ん中にいたわけだ。自民党の組織に置き換えると閣僚か、準閣僚級の重要ポストである。

でも、こういう藤末さんのことを知っている人がはたしてどれだけいるだろうか。ぼくはたまたまご縁があったからよかったものの、彼の一般社会における知名度はまるっきり低かったとおもう。ここに野党の決定的な弱さがある。

彼が民進党からはなれた理由は、一貫して変わらない「政治家としての志を実現したい」ということだった。これまた野党に身を置くきびしい現実である。

そんな藤末さんを見て、だれかが自民党に引っ張り込んだに違いあるまい。できる人は放っておかないのだ。戦国時代の信長も、秀吉もそうだった。ごく当たり前のことだ。

しかし、藤末さんは自民党では反対党にいた新参者である。選挙で苦戦することは、ご本人がいちばんよくわっていたはずだとおもう。

選挙では、「人物本位で選びたい」という声をよく聞く。ところが、昨日招集された臨時国会に、参院選で初当選しながら欠席した人がいた。ぼくは知らなかったが、ユーチューバ―として知名度の高い人で、批判されてもまったく悪びれた様子はない。

ぼくの目には、多くの人たちが願っている「人物本位」という言葉が泣いているように映る。

■クマゼミを見つけた。街路樹のナンキンハゼにとまっていた。

アップで写真を撮りたくて、スマホをかまえて忍び寄った。クマちゃんは身の危険を察知したのか、細い脚を横に1ミリほどずつ動かしながら、じわじわと木の裏側へ移動して行く。そこで反対側にそっとまわり込んで待ち構えていたら、ピュッ! と小便をして、飛んで行った。

その人の名前を断りなしに、あえて出す。

参院選全国区に立候補した藤末健三さん(58歳)。

40歳のとき東大を退職して、政界に転じ、民進党から参院全国区で初当選をはたした。

その後、3期連続当選。53歳のとき民進党を離党(2017年)。翌年、統一会派「自由民主党・国民の声」を結成。参院選が間近に迫ったところで議員を辞職して、自民党から出馬した。

これだけみると野党から与党・自民党へ鞍替えした「政界渡り鳥」という印象が残る。だが、そういうレッテル貼りは思考停止に陥ってしまい、肝心なことを見落としがちだ。

初めて会ったのは、彼が東大工学部の助教授のとき。知人の東大生から「藤末先生が選挙に出ます。でも、選挙のことは何もわからないから、ぜひ、本人に会って、相談に乗ってあげてほしい」と頼まれ、出京して本人に会った。

第一印象をひと言で表せば、まさに「好漢」。小柄で童顔。笑うと目が細くなって、とてもやさしい顔になる。

藤末さんの基本的な情報を書いておこう。

生まれは熊本市。熊本高校から東工大へ進む。ボート部に入り、全日本の軽量級で2位になる。通産省(現・経産省)に入省。30歳のときに米国のマサチューセッツ工科大学の経営大学院、続いてハーバード大学の行政大学院に留学した。どちらも通常は2年かかる博士課程を1年でクリア。そのかたわらプロボクシングのライセンスも取得している。

35歳で通産官僚から東大の講師へ転任した(翌年、助教授)。経営論と政策論の講義を担当し、中国精華大学の客員教授にも就任している。早大客員教授にも就任して、学問の分野でも前途有望だった。

バリバリのエリートだが、そんな印象はまったくない。たぶん、いまでも変わっていないだろう。(議員を辞職した記者会見をユーチューブでみた印象もそうだった)

あのとき東大生はこうも言っていた。

「藤末先生の講義は学生に抜群の人気です。先生は、官僚ではいくら頑張っても、国のために自分のやりたいことはできない。だから学問の世界で貢献しようとおもった。でも、やっぱり日本を動かすことはできなかった。だから政治家になるしかないと言っています」

官僚から政治家を目指す人に、こういう人は少なくない。行政の複雑な仕組みに通じていて、巨額の予算を使って、国のビジョンに沿った政策を実行するから、政治家としても有能な即戦力になる。

藤末さんが民進党を離党したときのポストは政調会長代理、同会派の参院政策審議会長だった。つまり、野党第一党の政策立案のど真ん中にいたわけだ。自民党の組織に置き換えると閣僚か、準閣僚級の重要ポストである。

でも、こういう藤末さんのことを知っている人がはたしてどれだけいるだろうか。ぼくはたまたまご縁があったからよかったものの、彼の一般社会における知名度はまるっきり低かったとおもう。ここに野党の決定的な弱さがある。

彼が民進党からはなれた理由は、一貫して変わらない「政治家としての志を実現したい」ということだった。これまた野党に身を置くきびしい現実である。

そんな藤末さんを見て、だれかが自民党に引っ張り込んだに違いあるまい。できる人は放っておかないのだ。戦国時代の信長も、秀吉もそうだった。ごく当たり前のことだ。

しかし、藤末さんは自民党では反対党にいた新参者である。選挙で苦戦することは、ご本人がいちばんよくわっていたはずだとおもう。

選挙では、「人物本位で選びたい」という声をよく聞く。ところが、昨日招集された臨時国会に、参院選で初当選しながら欠席した人がいた。ぼくは知らなかったが、ユーチューバ―として知名度の高い人で、批判されてもまったく悪びれた様子はない。

ぼくの目には、多くの人たちが願っている「人物本位」という言葉が泣いているように映る。

■クマゼミを見つけた。街路樹のナンキンハゼにとまっていた。

アップで写真を撮りたくて、スマホをかまえて忍び寄った。クマちゃんは身の危険を察知したのか、細い脚を横に1ミリほどずつ動かしながら、じわじわと木の裏側へ移動して行く。そこで反対側にそっとまわり込んで待ち構えていたら、ピュッ! と小便をして、飛んで行った。

別れのときがきた ― 2022年08月05日 16時47分

明日は大分県南の町まで「葬場祭(そうじょうさい)」に行くことになった。仏教では葬儀にあたるが、神道ではこのようにいう。恥ずかしながら、はじめて知った。

亡くなったのは母の下の下の妹。とっても仲がよかった9人姉弟の5女で、残っているのはついに4女の叔母ひとりになってしまった。いまごろ、その叔母の目は泣きはらしていることだろう。

まことに不謹慎ながら、次はだれかと考えてしまう。そしたら、われわれの世代だとおもいいたった。すでに3年前に逝ってしまった従兄もいる。気がついたら自分の順番が近づいていたのだ。おもわず、背中がゾクリ、とする。

亡くなった叔父や叔母たちには、子どものころから本当にかわいがってもらった。いい思い出しかない。その思い出をたどるシーンが幼い日から、つい1、2年前までの記憶のあちこちにいっぱい散らばっているのは、つくづく幸せなことだとおもう。そして、そんな時代がごくふつうにあったころの日本人の家族の姿がたまらなくなつかしい。

困ったときには援け合うとか、相手の身になるとか、自分のことは犠牲にしてとか、我が子とへだてなくかわいがるとか、子どもにはお腹いっぱいたべさせるとか、人が集まる家になれとか、決して豊かではない田舎の家で育った叔父や叔母たちは、人として大切なことをたっぷり教えてくれた。(その通りに身についています、とは言い難いが……)

人が亡くなるとその人が山あり谷ありの人生の中で蓄えて来た、測り知れない知識や見識もみんな一緒に消えて無くなってしまう。ぼくが跡を継げそうなのは、その山塊のひと握りの土くれにも満たない。

と、ここまで書いていたら、突然、長男が帰って来た。職場で叔母のことを話したら、「お店のことはいいから、すぐ帰って、お葬式に行っておいで」と言われたとか。本人は今晩の通夜に行きたいようだ。

彼の新しい職場はカレー料理の小さな店で、経営者は親友のお姉さん夫婦。家族のように温かく受け入れてもらっているようで、どうやら居心地もいいらしい。

息子にも同じ大家族の血が流れている。こうなったのも自然な道かもしれない。根も葉もない想像にすぎないが、叔母の訃報に接して、本当にそうなのかもしれないという気がしてきた。

■室見川の浅いところで昼寝(?)をしているカモメたち。いつも群れになって行動する。1羽が飛べば、のこりもいっせいに羽ばたいていく。

亡くなったのは母の下の下の妹。とっても仲がよかった9人姉弟の5女で、残っているのはついに4女の叔母ひとりになってしまった。いまごろ、その叔母の目は泣きはらしていることだろう。

まことに不謹慎ながら、次はだれかと考えてしまう。そしたら、われわれの世代だとおもいいたった。すでに3年前に逝ってしまった従兄もいる。気がついたら自分の順番が近づいていたのだ。おもわず、背中がゾクリ、とする。

亡くなった叔父や叔母たちには、子どものころから本当にかわいがってもらった。いい思い出しかない。その思い出をたどるシーンが幼い日から、つい1、2年前までの記憶のあちこちにいっぱい散らばっているのは、つくづく幸せなことだとおもう。そして、そんな時代がごくふつうにあったころの日本人の家族の姿がたまらなくなつかしい。

困ったときには援け合うとか、相手の身になるとか、自分のことは犠牲にしてとか、我が子とへだてなくかわいがるとか、子どもにはお腹いっぱいたべさせるとか、人が集まる家になれとか、決して豊かではない田舎の家で育った叔父や叔母たちは、人として大切なことをたっぷり教えてくれた。(その通りに身についています、とは言い難いが……)

人が亡くなるとその人が山あり谷ありの人生の中で蓄えて来た、測り知れない知識や見識もみんな一緒に消えて無くなってしまう。ぼくが跡を継げそうなのは、その山塊のひと握りの土くれにも満たない。

と、ここまで書いていたら、突然、長男が帰って来た。職場で叔母のことを話したら、「お店のことはいいから、すぐ帰って、お葬式に行っておいで」と言われたとか。本人は今晩の通夜に行きたいようだ。

彼の新しい職場はカレー料理の小さな店で、経営者は親友のお姉さん夫婦。家族のように温かく受け入れてもらっているようで、どうやら居心地もいいらしい。

息子にも同じ大家族の血が流れている。こうなったのも自然な道かもしれない。根も葉もない想像にすぎないが、叔母の訃報に接して、本当にそうなのかもしれないという気がしてきた。

■室見川の浅いところで昼寝(?)をしているカモメたち。いつも群れになって行動する。1羽が飛べば、のこりもいっせいに羽ばたいていく。

甲子園カチワリ・ウイスキー ― 2022年08月08日 07時46分

カキーン!

いい音がする。テレビをつけたら、夏の甲子園大会の中継をやっていた。見事にセンター前のヒット。一塁ベース上でガッツポーズする顔がいい。白い歯がまぶしい。あこがれの甲子園でヒットを打ったよろこびが全身にあふれている。

20代の半ば過ぎ、夏休みで帰郷する途中、夏の大会の取材に来ていた先輩と合流して、池田高校の試合をバックネット裏で観戦したことがあった。

当時の池田高校は「攻めダルマ」と呼ばれていた名将・蔦文也監督の下、打線の破壊力がすさまじく、カキーン! カキーン!の長打の連発で、まさに「やまびこ打線」そのものだった。

選手たちは元気いっぱいに動きまわっていたが、炎天下の観客席の暑さといったらなかった。強烈な日差しを浴びて腕が焼ける、ジリジリと焦げている、痛い、痛い。そんな感じである。いまは記録的な猛暑だから、もっとすごいことになっているだろう。

そのとき取材が終わっていた先輩とぼくは甲子園名物のカチワリ(透明のビニール袋のなかに砕いた氷が入っている)のなかに、ウイスキーをドボドボ注いで、ストローで飲んでいた。

高校野球だから、アルプススタンドに生ビールの売り子はひとりもいない。まわりの人たちは、あそこにいる若い男たちもカチワリが手放せないんだなとおもっただろうが、どっこい、こちとらの中味は水割りだったのだ。甲子園ならではの盲点というか、なかなかのアイデアだった。

それには蔦監督の影響があったと言えば、ちょっとこじつけになるかな。

正確な数字は忘れたが、蔦監督はとてつもない酒豪で、先輩が取材したところでは、ひと晩にビール30本以上も飲んで、さらに日本酒の1升瓶を2本あけても平気だったという。(たぶん間違いないとおもう。いや、もっと多かったかな)

その蔦監督の試合なのだ。蔦さんに惚れこんでいた先輩は「蔦さんだから、これだよね」とウイスキーの小瓶を持ち込んでいたのだ(この人、原稿を書くときも、茶わんに焼酎を注いでちびちびやっていた。よくあれで原稿が書けたものだ)

彼はフリーのスポーツライターに転じた後、『蔦文也の酒と野球と甲子園』というシリーズ記事をほかの雑誌に発表している。ご注意いただきたいのは、そのタイトルは『野球』や『甲子園』よりも、『酒』がいちばん最初に来ていること。

カキーン! という「やまびこ打線」の打撃音を聞いては、ふたりで「ウイスキーのカチワリ」をチューッと吸っていた。そして、当然のごとく、一緒にカチワリのお代わりをした。

ぼく自身も夏の甲子園の取材をしたことがある。この池田高校が準優勝した2年前に、初出場した取手二高を追いかけた。記者バッヂを胸につけて、はじめて甲子園のグランドに立ったとき、これも記者の特権だな、とうれしかったものだ。

当時の監督は木内幸男さん(故人)。2回戦で敗れたが、その夜の宿舎で、選手たちに見せたやさしいまなざしを覚えている。選手を信頼しているなぁ、そうおもった。

その後、木内さんは取手二高を夏の優勝校へと導き、常総学院高でも日本一を達成して、名将と呼ばれるようになったのは、ご存じの通りである。

あのころの高校野球には名物監督が群雄割拠していて、さながら高校野球の戦国時代の様相だった。

箕島の尾藤公(ただし)さん、星稜の山下智将(としまさ)さん、PL学院の中村順司さん、横浜高校の渡辺元智(もとのり)さん。まだまだいたけど、ちょっと思い出せない。

そうそう名物アンパイアは郷司裕さんだった。彼には、その場でひらめいたテーマの「記憶に残る投手10傑」の取材もしたっけ。

さて、いまはどうか。

福岡にいるぼくとしては、九州国際大付属の楠城徹監督が気になる。その輝かしい経歴は横に置くとして、彼は中学の後輩なのだ。あのころから運動会のスターだった。いつか名将と言われるようになってもらいたいなぁ。

いい音がする。テレビをつけたら、夏の甲子園大会の中継をやっていた。見事にセンター前のヒット。一塁ベース上でガッツポーズする顔がいい。白い歯がまぶしい。あこがれの甲子園でヒットを打ったよろこびが全身にあふれている。

20代の半ば過ぎ、夏休みで帰郷する途中、夏の大会の取材に来ていた先輩と合流して、池田高校の試合をバックネット裏で観戦したことがあった。

当時の池田高校は「攻めダルマ」と呼ばれていた名将・蔦文也監督の下、打線の破壊力がすさまじく、カキーン! カキーン!の長打の連発で、まさに「やまびこ打線」そのものだった。

選手たちは元気いっぱいに動きまわっていたが、炎天下の観客席の暑さといったらなかった。強烈な日差しを浴びて腕が焼ける、ジリジリと焦げている、痛い、痛い。そんな感じである。いまは記録的な猛暑だから、もっとすごいことになっているだろう。

そのとき取材が終わっていた先輩とぼくは甲子園名物のカチワリ(透明のビニール袋のなかに砕いた氷が入っている)のなかに、ウイスキーをドボドボ注いで、ストローで飲んでいた。

高校野球だから、アルプススタンドに生ビールの売り子はひとりもいない。まわりの人たちは、あそこにいる若い男たちもカチワリが手放せないんだなとおもっただろうが、どっこい、こちとらの中味は水割りだったのだ。甲子園ならではの盲点というか、なかなかのアイデアだった。

それには蔦監督の影響があったと言えば、ちょっとこじつけになるかな。

正確な数字は忘れたが、蔦監督はとてつもない酒豪で、先輩が取材したところでは、ひと晩にビール30本以上も飲んで、さらに日本酒の1升瓶を2本あけても平気だったという。(たぶん間違いないとおもう。いや、もっと多かったかな)

その蔦監督の試合なのだ。蔦さんに惚れこんでいた先輩は「蔦さんだから、これだよね」とウイスキーの小瓶を持ち込んでいたのだ(この人、原稿を書くときも、茶わんに焼酎を注いでちびちびやっていた。よくあれで原稿が書けたものだ)

彼はフリーのスポーツライターに転じた後、『蔦文也の酒と野球と甲子園』というシリーズ記事をほかの雑誌に発表している。ご注意いただきたいのは、そのタイトルは『野球』や『甲子園』よりも、『酒』がいちばん最初に来ていること。

カキーン! という「やまびこ打線」の打撃音を聞いては、ふたりで「ウイスキーのカチワリ」をチューッと吸っていた。そして、当然のごとく、一緒にカチワリのお代わりをした。

ぼく自身も夏の甲子園の取材をしたことがある。この池田高校が準優勝した2年前に、初出場した取手二高を追いかけた。記者バッヂを胸につけて、はじめて甲子園のグランドに立ったとき、これも記者の特権だな、とうれしかったものだ。

当時の監督は木内幸男さん(故人)。2回戦で敗れたが、その夜の宿舎で、選手たちに見せたやさしいまなざしを覚えている。選手を信頼しているなぁ、そうおもった。

その後、木内さんは取手二高を夏の優勝校へと導き、常総学院高でも日本一を達成して、名将と呼ばれるようになったのは、ご存じの通りである。

あのころの高校野球には名物監督が群雄割拠していて、さながら高校野球の戦国時代の様相だった。

箕島の尾藤公(ただし)さん、星稜の山下智将(としまさ)さん、PL学院の中村順司さん、横浜高校の渡辺元智(もとのり)さん。まだまだいたけど、ちょっと思い出せない。

そうそう名物アンパイアは郷司裕さんだった。彼には、その場でひらめいたテーマの「記憶に残る投手10傑」の取材もしたっけ。

さて、いまはどうか。

福岡にいるぼくとしては、九州国際大付属の楠城徹監督が気になる。その輝かしい経歴は横に置くとして、彼は中学の後輩なのだ。あのころから運動会のスターだった。いつか名将と言われるようになってもらいたいなぁ。

物足りない歯医者の日 ― 2022年08月10日 00時01分

今日は歯医者の予約の日。それもいちばん暑い午後2時。うんざりするけれど行かないわけにはゆかない。

以前、「急に所用がはいった」とか、適当な理由をつけて予約を取り消し、そのまま半年ほど放っておいたことがある。そしたら、ちゃんとその代償を支払うはめになってしまい、大事な奥歯をあっさり抜かれてしまった。それでも性懲りもなく二度、三度も同じことを繰り返した。そして、きっちり三本の奥歯を失った。

どうしてこんなにグータラな性格なのだろうか。追い詰められないとやらない。そして、あー、ヤバイ! となったときの時間の過ぎて行くスピードの速いこと、速いこと。

でも、いよいよ後がなくなったら特別なスイッチがはいるので、それまでの自分がうそのようにものすごく集中する。これって、ぼくだけではあるまい。

ある食品メーカーの大きな商談会で、フリーのアナウンサーが60分間の商品紹介の映像に合わせて読みあげる原稿を頼まれたときは、すでに時間が切迫していて、時計の針と競争しながら書いた。原稿を会場にファックスしたのは、アナウンスが始まる5分前だった。

(あのとき、こちらは肝心の商品を紹介する映像すら見せてもらっていない。これが商品の順番だという話を聞いただけだった。そこで、だいたいこれぐらいの読むスピードだろうと文字の量を計算して書いた。焦りまくったが、最後はピタリと時間内に納まりましたとよろこんでくれた。やれやれ。)

あるときは自分のオフィスにいたぼくに、「いま××選の出陣式が始まるところなんだ。でも、後援会長が挨拶で何をしゃべっていいのかわからんと頭を抱えて、どうしようもないっちゃ。お願い! 挨拶のスピーチ原稿を10分以内に送ってくれんね。頼みます」と選対事務所にいる友人から電話で泣きつかれて、後援会長の名前も顔もわからないまま、急いで書き上げてファックスしたこともあった。似たようなことはたくさんある。

これもやっぱり記者時代に鍛えられたお陰かな。締め切りに間に合いそうもなくて、東京のあの満員の通勤電車のなかで、突っ立ったままの姿勢で、原稿用紙を折りたたんで書いたこともある。先輩記者のなかには取材で歩きまわって、「あー、くたびれた」と出張先のホテルのベッドの上で横向きになったまま、原稿用紙を目の前の壁に押し当てて書いていた人もいた。

いや、こんなことで驚いてはいられない。警察で事件の記者会見が終わるやいなや、各社の社会部の記者たちは電話に飛びつき、すぐさま新聞社の速記を呼び出して、口述で原稿を送っていた。それが当たり前の業種なのだ。(そのころは携帯電話も、ノートパソコンもなかった)

週刊誌の記者はとてもそんな芸当はできないから、降版時間に追われる新聞記者はさすがだなぁ、と感心したものである。

歯医者の話から、とんでもないところへ話が行ってしまった。考えなしに書くからこうなってしまう。話を戻す。

今日の診察室は静かだった。このクリニックは一度に5、6人が治療を受けられるスペースがあって、男性の院長があっちこっちに動きまわっては、一人ひとりの患者に病状や今後の治療法などを説明するのだが、その声が大きくて筒抜けなのだ。

「××さん、この右下の奥歯、そうとう歯周病が進んでますね。ほら、ぐらぐらしているでしょ。うーん、今度痛くなったら、抜いた方がいいなぁ。ほうっておくと隣の歯も駄目になりますよ」

「さてと、では、もう少し様子をみましょうか。でも、最後は入れ歯しかないよね」

いつもは、こんな残酷な宣言が遠慮なしに、耳にはいってくる。そのたびに、こちらは口をアーンしたまま、「お気の毒さま」と同情してしまう。

その緊張感が今日はなかった。どうやら院長先生はお休みのようだった。

でも、それはそれで物足りない気持ちになる。せっかく、かったるいところをおのれに鞭打って、こうして時間通りに来たのだから、「歯を抜くよ」とか、「入れ歯だね」とか、ここでしか耳にできない言葉を聞きたかった。

ぼくの本日の治療は、上の歯の歯垢を取っただけ。次は下の歯。治療はあと3回もあるそうで、ぜんぶ麻酔をグサリ、グサリと打たれることになっている。

だからね、自分よりも不幸な人の話を聞きたかったんだよね。「あの人に比べれば、俺の方がまだマシだ」とおもいたいんだよね。

無駄な抵抗だとわかっているけど。

(今日の話が日をまたいで、10日になってしまった。)

■暑気払いに、めずらしい花を載せよう。カタクリの花。

新潟の南魚沼・石打にある妻の姉夫婦の庭に、毎年4月の半ばごろに咲く。近くの山には、一般的な紫色の花が自生している。その茎をおひたしにして食べたこともある。

こちらのカタクリの花は目にもあざやかな黄色一色。姉がどこかで買ってきたらしい。ちょうど山菜の季節に咲いてくれる。

以前、「急に所用がはいった」とか、適当な理由をつけて予約を取り消し、そのまま半年ほど放っておいたことがある。そしたら、ちゃんとその代償を支払うはめになってしまい、大事な奥歯をあっさり抜かれてしまった。それでも性懲りもなく二度、三度も同じことを繰り返した。そして、きっちり三本の奥歯を失った。

どうしてこんなにグータラな性格なのだろうか。追い詰められないとやらない。そして、あー、ヤバイ! となったときの時間の過ぎて行くスピードの速いこと、速いこと。

でも、いよいよ後がなくなったら特別なスイッチがはいるので、それまでの自分がうそのようにものすごく集中する。これって、ぼくだけではあるまい。

ある食品メーカーの大きな商談会で、フリーのアナウンサーが60分間の商品紹介の映像に合わせて読みあげる原稿を頼まれたときは、すでに時間が切迫していて、時計の針と競争しながら書いた。原稿を会場にファックスしたのは、アナウンスが始まる5分前だった。

(あのとき、こちらは肝心の商品を紹介する映像すら見せてもらっていない。これが商品の順番だという話を聞いただけだった。そこで、だいたいこれぐらいの読むスピードだろうと文字の量を計算して書いた。焦りまくったが、最後はピタリと時間内に納まりましたとよろこんでくれた。やれやれ。)

あるときは自分のオフィスにいたぼくに、「いま××選の出陣式が始まるところなんだ。でも、後援会長が挨拶で何をしゃべっていいのかわからんと頭を抱えて、どうしようもないっちゃ。お願い! 挨拶のスピーチ原稿を10分以内に送ってくれんね。頼みます」と選対事務所にいる友人から電話で泣きつかれて、後援会長の名前も顔もわからないまま、急いで書き上げてファックスしたこともあった。似たようなことはたくさんある。

これもやっぱり記者時代に鍛えられたお陰かな。締め切りに間に合いそうもなくて、東京のあの満員の通勤電車のなかで、突っ立ったままの姿勢で、原稿用紙を折りたたんで書いたこともある。先輩記者のなかには取材で歩きまわって、「あー、くたびれた」と出張先のホテルのベッドの上で横向きになったまま、原稿用紙を目の前の壁に押し当てて書いていた人もいた。

いや、こんなことで驚いてはいられない。警察で事件の記者会見が終わるやいなや、各社の社会部の記者たちは電話に飛びつき、すぐさま新聞社の速記を呼び出して、口述で原稿を送っていた。それが当たり前の業種なのだ。(そのころは携帯電話も、ノートパソコンもなかった)

週刊誌の記者はとてもそんな芸当はできないから、降版時間に追われる新聞記者はさすがだなぁ、と感心したものである。

歯医者の話から、とんでもないところへ話が行ってしまった。考えなしに書くからこうなってしまう。話を戻す。

今日の診察室は静かだった。このクリニックは一度に5、6人が治療を受けられるスペースがあって、男性の院長があっちこっちに動きまわっては、一人ひとりの患者に病状や今後の治療法などを説明するのだが、その声が大きくて筒抜けなのだ。

「××さん、この右下の奥歯、そうとう歯周病が進んでますね。ほら、ぐらぐらしているでしょ。うーん、今度痛くなったら、抜いた方がいいなぁ。ほうっておくと隣の歯も駄目になりますよ」

「さてと、では、もう少し様子をみましょうか。でも、最後は入れ歯しかないよね」

いつもは、こんな残酷な宣言が遠慮なしに、耳にはいってくる。そのたびに、こちらは口をアーンしたまま、「お気の毒さま」と同情してしまう。

その緊張感が今日はなかった。どうやら院長先生はお休みのようだった。

でも、それはそれで物足りない気持ちになる。せっかく、かったるいところをおのれに鞭打って、こうして時間通りに来たのだから、「歯を抜くよ」とか、「入れ歯だね」とか、ここでしか耳にできない言葉を聞きたかった。

ぼくの本日の治療は、上の歯の歯垢を取っただけ。次は下の歯。治療はあと3回もあるそうで、ぜんぶ麻酔をグサリ、グサリと打たれることになっている。

だからね、自分よりも不幸な人の話を聞きたかったんだよね。「あの人に比べれば、俺の方がまだマシだ」とおもいたいんだよね。

無駄な抵抗だとわかっているけど。

(今日の話が日をまたいで、10日になってしまった。)

■暑気払いに、めずらしい花を載せよう。カタクリの花。

新潟の南魚沼・石打にある妻の姉夫婦の庭に、毎年4月の半ばごろに咲く。近くの山には、一般的な紫色の花が自生している。その茎をおひたしにして食べたこともある。

こちらのカタクリの花は目にもあざやかな黄色一色。姉がどこかで買ってきたらしい。ちょうど山菜の季節に咲いてくれる。

ブラジルからの「原爆許すまじ」 ― 2022年08月13日 09時24分

51年前にブラジルに渡り、サンパウロで元気に暮らしている高校時代の同級生がいる。ときどきメールが届いて、日本から一緒の船に乗って移住した人たちやコロナウイルスの状況などを伝えてくれる。

彼の胸のうちには日本にいたころの思い出やなつかしい景色がいっぱい詰まっているようで、先日はLineでこんなメールが送られてきた。

文章は「この動画をYouTubeでチェック」のひと言だけ。その下にアドレスが書いてあって、「原爆を許すまじ」の最初の歌詞が付いていた。

https://youtu.be/zq9pXGShrHk

翌日の夜中の零時過ぎ、つまり現地の正午過ぎに、またメールが届いた。

彼はこのブログを読んでくれている。送られてきた2通のメールをみて、これは彼に代わって、ぼくがささやかなりとも情報発信の手伝いをするべきだと判断した。そこで、本人には断りなしに、2回目に届いたメールの全文を記す。

ここ数年の長崎の原爆慰霊祭を見て感じたことですが「原爆許すまじ」の歌が流されません。この歌は、私が幼稚園(大村市)に通っていた時に初めて習った歌です。私の通った幼稚園は「純心幼稚園」と言って、以前は原爆孤児の保護施設でした。因って、保母さんたちは、カトリックのシスターでした。

そこで習った歌が「原爆許すまじ」だったのです。この音楽を聴くと当時を思い出します。子供心でも重っ苦しい曲で印象に残っていました。

高校時代にこの歌を久し振りに聴いた時「この怨み忘れまじ」と思わせる曲でした。それ程、強く印象に残る曲です。

長崎市から直線距離で約20kmはなれた幼稚園で、こんな歌を教えていたとは。

子どもたちにこの歌の重く深い言葉の意味がわかったとはおもえない。それでも以前は原爆孤児の保護施設だった幼稚園の保母さんたちは歌わせた。純心な子どもだからこそ、ぜひとも「三度許すまじ原爆を」の言葉を植えつけておきたかったのだろうか、70歳過ぎのかつての幼稚園児がいまだに記憶しているように。

ぼくはこのことに軽いショックを受けた。幼い子どもたちに向けて、そこまでやるか、という意見もあるだろう。でも、それは原子爆弾投下から77年も経ったいまだから、そう感じるのかもしれない。

広島、長崎の原爆の日を知らない人もいる。テレビのニュースで、アメリカと戦争したことさえ知らない若者がいると聞いたとき、あまりの無知さにがく然したこともある。

それに引き換え、ブラジルにいる友は毎年、長崎の原爆慰霊祭を地球の裏側から見ていたようだ。ぼく自身を含めて、被爆者でもないのに、いまどきそんな人がどれだけいるだろうか。

彼のメールの最後の方には、「この怨(うら)み忘れまじ」と書いてある。「怨み」とは穏やかではない。だが、日本をはなれて、遠くから祖国のことを気にしている人の発言はときに遠慮がなく、かつ核心的であることが多い。彼もまた日本を誇りにおもう男である。

ぼくは息子たちに、何度もこう話したことがある。

「日本軍がやったことはよくなかったけれど、アメリカ軍は子どもや女性、年寄りも関係なく、一般の人々を無差別に皆殺しにした。沖縄も東京、大阪、福岡の大空襲も、広島と長崎に落とした原子爆弾もそうだ。あれは歴史に残る戦争犯罪だ」と。

いまウクライナで繰り広げられているロシアの残虐な侵略戦争に対して、アメリカもわが身を振り返れば、けっして威張れたものではない。かつての日本も、相手国にとっては来てほしくなかった侵略者だったことが悔やまれる。

だが、「三度許すまじ原爆を」の歌は、日本からしか生まれなかった。ブラジルの友人の気持ちを代弁すれば、この歌まで風化させてはいけないとおもう。

■先週の土曜日、カミさんと一緒に地元のアビスパ福岡の応援に行った。ルヴァンカップのヴィッセル神戸戦。首尾よく1-0で勝利し、わがアビスパは初のベスト4にコマを進めた。

目を引いたのは、先ごろチームに合流したジョン・マリの迫力満点のプレー。ライン際でパスを受けるや軽やかなワン・ツートラップで、元日本代表の槙野を一瞬で振り切って、見事なアシストをやってくれた。サポーター総立ちで、歓喜爆発。

この日、アビスパはコロナ感染の影響が深刻で、ベンチ入りした選手はたったの3人。しかも2人はゴールキーパーという心細さ。試合が成立する、ぎりぎりの戦力という苦境のなか、選手一丸となって戦い抜いて、アビスパの前途に光明が差した。戦力が整わないまま、明日はリーグ戦だ。強敵の鹿島にアウエイで立ち向かう。

彼の胸のうちには日本にいたころの思い出やなつかしい景色がいっぱい詰まっているようで、先日はLineでこんなメールが送られてきた。

文章は「この動画をYouTubeでチェック」のひと言だけ。その下にアドレスが書いてあって、「原爆を許すまじ」の最初の歌詞が付いていた。

https://youtu.be/zq9pXGShrHk

翌日の夜中の零時過ぎ、つまり現地の正午過ぎに、またメールが届いた。

彼はこのブログを読んでくれている。送られてきた2通のメールをみて、これは彼に代わって、ぼくがささやかなりとも情報発信の手伝いをするべきだと判断した。そこで、本人には断りなしに、2回目に届いたメールの全文を記す。

ここ数年の長崎の原爆慰霊祭を見て感じたことですが「原爆許すまじ」の歌が流されません。この歌は、私が幼稚園(大村市)に通っていた時に初めて習った歌です。私の通った幼稚園は「純心幼稚園」と言って、以前は原爆孤児の保護施設でした。因って、保母さんたちは、カトリックのシスターでした。

そこで習った歌が「原爆許すまじ」だったのです。この音楽を聴くと当時を思い出します。子供心でも重っ苦しい曲で印象に残っていました。

高校時代にこの歌を久し振りに聴いた時「この怨み忘れまじ」と思わせる曲でした。それ程、強く印象に残る曲です。

長崎市から直線距離で約20kmはなれた幼稚園で、こんな歌を教えていたとは。

子どもたちにこの歌の重く深い言葉の意味がわかったとはおもえない。それでも以前は原爆孤児の保護施設だった幼稚園の保母さんたちは歌わせた。純心な子どもだからこそ、ぜひとも「三度許すまじ原爆を」の言葉を植えつけておきたかったのだろうか、70歳過ぎのかつての幼稚園児がいまだに記憶しているように。

ぼくはこのことに軽いショックを受けた。幼い子どもたちに向けて、そこまでやるか、という意見もあるだろう。でも、それは原子爆弾投下から77年も経ったいまだから、そう感じるのかもしれない。

広島、長崎の原爆の日を知らない人もいる。テレビのニュースで、アメリカと戦争したことさえ知らない若者がいると聞いたとき、あまりの無知さにがく然したこともある。

それに引き換え、ブラジルにいる友は毎年、長崎の原爆慰霊祭を地球の裏側から見ていたようだ。ぼく自身を含めて、被爆者でもないのに、いまどきそんな人がどれだけいるだろうか。

彼のメールの最後の方には、「この怨(うら)み忘れまじ」と書いてある。「怨み」とは穏やかではない。だが、日本をはなれて、遠くから祖国のことを気にしている人の発言はときに遠慮がなく、かつ核心的であることが多い。彼もまた日本を誇りにおもう男である。

ぼくは息子たちに、何度もこう話したことがある。

「日本軍がやったことはよくなかったけれど、アメリカ軍は子どもや女性、年寄りも関係なく、一般の人々を無差別に皆殺しにした。沖縄も東京、大阪、福岡の大空襲も、広島と長崎に落とした原子爆弾もそうだ。あれは歴史に残る戦争犯罪だ」と。

いまウクライナで繰り広げられているロシアの残虐な侵略戦争に対して、アメリカもわが身を振り返れば、けっして威張れたものではない。かつての日本も、相手国にとっては来てほしくなかった侵略者だったことが悔やまれる。

だが、「三度許すまじ原爆を」の歌は、日本からしか生まれなかった。ブラジルの友人の気持ちを代弁すれば、この歌まで風化させてはいけないとおもう。

■先週の土曜日、カミさんと一緒に地元のアビスパ福岡の応援に行った。ルヴァンカップのヴィッセル神戸戦。首尾よく1-0で勝利し、わがアビスパは初のベスト4にコマを進めた。

目を引いたのは、先ごろチームに合流したジョン・マリの迫力満点のプレー。ライン際でパスを受けるや軽やかなワン・ツートラップで、元日本代表の槙野を一瞬で振り切って、見事なアシストをやってくれた。サポーター総立ちで、歓喜爆発。

この日、アビスパはコロナ感染の影響が深刻で、ベンチ入りした選手はたったの3人。しかも2人はゴールキーパーという心細さ。試合が成立する、ぎりぎりの戦力という苦境のなか、選手一丸となって戦い抜いて、アビスパの前途に光明が差した。戦力が整わないまま、明日はリーグ戦だ。強敵の鹿島にアウエイで立ち向かう。

無農薬自然栽培のたのしさ ― 2022年08月17日 09時56分

トマトやキューリ、ミョーガなどの値段が少しずつ上がってきた。夏野菜の収穫期はそろそろ終わる。旬の食材の値段が変化していく様子は、猛暑のなかでも季節が着実に進んでいることを教えてくれる。

ぼくたち夫婦は市民農園を借りて、10年余りも畑仕事をたのしんだことがある。自宅から車で10分足らず、広さは20平方メートルほどの小さな菜園だった。ぜんぶで50区画以上もあっただろうか。高齢者が多く、みなさん、それぞれのやり方で野菜作りに挑戦していた。

ぼくらがやったのは無農薬自然栽培。肥料はEMボカシを使って、台所から出る生ゴミを発酵させたもの。専用のプラスチック製の容器に生ゴミを入れて、その上からEM菌を振りかけておけば発酵してくれるのだが、参ったのはその臭いこと。とくに液肥は効果抜群のすぐれものだが、茶色の液体はおもわず息を詰めたくなるほど臭かった。

容器が生ゴミでいっぱいになるたびに畑に運ぶ。鍬で畝を掘りあげて、生ゴミ堆肥を入れる。液肥はすぐ目の前にあった井戸から手押しポンプで水をバケツに汲み上げて、濃度を薄めたうえで野菜の株元にかけた。

自然栽培だから草は抜かない。背丈が伸びたら鎌で刈り取って、野菜の根元に置く。これが緑肥になる。また草たちは夏場は土の温度の上昇や乾燥を防いでくれるし、冬場は寒さから野菜を守ってくれる。

葉っぱの部分を刈り取られて、土のなかに残った根は微生物が分解して、これも肥料になる。根の跡は空気の通り道になって、固かった土は草の力でやわらかくなっていく。それは木々におおわれた山の土をみればわかることだ。自然は、自然のままでうまくやっている。

ぼくたちの畑は微生物の天国だったおもう。初めのうちは大量発生していたアブラムシやヨトウムシも、野菜が青々と健康に育つようになってからは目に見えて少なくなった。

元気なミミズがいっぱいいて、彼らは勤勉な「耕作人」だった。土は団粒構造でふかふかになって、連作障害も起きなかった。ここまで来るのに試行錯誤を繰り返して3年も、4年もかかった。

教本にしたのは、痩身のからだに白髪、白いヒゲがトレードマークだった福岡正信さん(故人。愛媛県伊予市)。自然栽培のパイオニアで、伝説の人である。彼が書いた『わら一本の革命』、『無の哲学』は、ぼくの畑づくりの指南書だった。

テレビ番組で見た彼の畑は雑草が生い茂っていて、どこにでもある草やぶだが、よく見ると大根や白菜などがあちこちで芽をだしていて、どれもたくましく育っていた。

タネの蒔き方も変わっていた。いろんな野菜のタネを混ぜた泥団子をそこら辺にポンポン放り投げるだけ。福岡さんはこのやり方で世界各地の砂漠の緑化にも貢献している。

この市民農園で、こんなことをやっていたのはぼくら夫婦だけ。まわりからは奇異の目で見られていると感じていた。

あるとき、だれかが見るに見かねたのか、絶対に拒否していた化成肥料を盛大にばらまかれたこともあった。こちらの居ない間にやられたことは詮方なし。黙々と白い化成肥料のひと粒ひと粒を拾って捨てたこともあった。

「どうですか、自然農法は。ここは変わっとるもんねぇ。草は抜かんとですか」

いつもこういって、笑っていた夫婦連れもいた。しかも、こんなことまで「忠告」してくれた。

「この間、うちの畑にもミミズがおったから、全部やっつけて捨てました。ミミズは害虫ですもんな」

こちらはカミさんと目を合わせて苦笑いするばかりである。

ある日、隣りの空いた区画に新しく加わって来た50年配の男性から声をかけられた。この人、ぼくらのやり方をずっと見ていて、草をかぶせた土をひとつかみすると、こう言ってくれたのだ。

「おぅ、(土が)でけちょる、でけちょる。あたなたちのやり方がいいんだよ」

さらに思いがけない言葉が続いた。

「福岡正信さんという人がいるんだけどね……」

なんと、この人、福岡さんの弟子だった。伊予市にある福岡さんの畑で、自然農法を手伝っていたという。ぼくたちはおもいがけずに無農薬自然栽培の本家筋の師匠にめぐり会ったわけだ。

「はい。福岡さんのことは知っています。本も読みました。」

「上等、上等。これからもっと土はよくなるよ」

ぼくらの畑の、たとえばミニトマトは、切って来た竹で支柱を立て、さらに天井部分にも竹を並べて、そこにミニトマトの茎を伸ばすようにしていた。枝芽はぜんぶ摘み取っているから、一本だけになった茎は気持ちよく伸びて行く。長さは6、7メートルにもなった。

そのロープのような茎に赤やオレンジ、黄色の丸い実をつけた。まるでミニトマトのぶとう畑である。ほかの区画にはない実りの景色だった。

一方で、大根やスーヨーキューリ、サラダ菜など、いろんな野菜を盗まれた。夏休みに遊びに来るお孫さんのために、大きなスイカを大切に育てていた人が、その宝モノのスイカを盗まれたこともあった。泥棒よけのために、鉄の棒とネットで畑を囲い込み、出入り口にカギまでつけた人もいた。

あれやこれやおもしろかった市民農園だったが、持ち主の農家の人が宅地として分譲することになって、あえなくゲームセット。あれほど手を入れてつくり上げた豊穣な土は、ただの平地になってしまった。

■ムギワラトンボ(青い色のシオカラトンボのメス)を見つけた。おう、いたのか、珍しいな。がんばって、子孫をたくさんつくってくれよな。

ぼくたち夫婦は市民農園を借りて、10年余りも畑仕事をたのしんだことがある。自宅から車で10分足らず、広さは20平方メートルほどの小さな菜園だった。ぜんぶで50区画以上もあっただろうか。高齢者が多く、みなさん、それぞれのやり方で野菜作りに挑戦していた。

ぼくらがやったのは無農薬自然栽培。肥料はEMボカシを使って、台所から出る生ゴミを発酵させたもの。専用のプラスチック製の容器に生ゴミを入れて、その上からEM菌を振りかけておけば発酵してくれるのだが、参ったのはその臭いこと。とくに液肥は効果抜群のすぐれものだが、茶色の液体はおもわず息を詰めたくなるほど臭かった。

容器が生ゴミでいっぱいになるたびに畑に運ぶ。鍬で畝を掘りあげて、生ゴミ堆肥を入れる。液肥はすぐ目の前にあった井戸から手押しポンプで水をバケツに汲み上げて、濃度を薄めたうえで野菜の株元にかけた。

自然栽培だから草は抜かない。背丈が伸びたら鎌で刈り取って、野菜の根元に置く。これが緑肥になる。また草たちは夏場は土の温度の上昇や乾燥を防いでくれるし、冬場は寒さから野菜を守ってくれる。

葉っぱの部分を刈り取られて、土のなかに残った根は微生物が分解して、これも肥料になる。根の跡は空気の通り道になって、固かった土は草の力でやわらかくなっていく。それは木々におおわれた山の土をみればわかることだ。自然は、自然のままでうまくやっている。

ぼくたちの畑は微生物の天国だったおもう。初めのうちは大量発生していたアブラムシやヨトウムシも、野菜が青々と健康に育つようになってからは目に見えて少なくなった。

元気なミミズがいっぱいいて、彼らは勤勉な「耕作人」だった。土は団粒構造でふかふかになって、連作障害も起きなかった。ここまで来るのに試行錯誤を繰り返して3年も、4年もかかった。

教本にしたのは、痩身のからだに白髪、白いヒゲがトレードマークだった福岡正信さん(故人。愛媛県伊予市)。自然栽培のパイオニアで、伝説の人である。彼が書いた『わら一本の革命』、『無の哲学』は、ぼくの畑づくりの指南書だった。

テレビ番組で見た彼の畑は雑草が生い茂っていて、どこにでもある草やぶだが、よく見ると大根や白菜などがあちこちで芽をだしていて、どれもたくましく育っていた。

タネの蒔き方も変わっていた。いろんな野菜のタネを混ぜた泥団子をそこら辺にポンポン放り投げるだけ。福岡さんはこのやり方で世界各地の砂漠の緑化にも貢献している。

この市民農園で、こんなことをやっていたのはぼくら夫婦だけ。まわりからは奇異の目で見られていると感じていた。

あるとき、だれかが見るに見かねたのか、絶対に拒否していた化成肥料を盛大にばらまかれたこともあった。こちらの居ない間にやられたことは詮方なし。黙々と白い化成肥料のひと粒ひと粒を拾って捨てたこともあった。

「どうですか、自然農法は。ここは変わっとるもんねぇ。草は抜かんとですか」

いつもこういって、笑っていた夫婦連れもいた。しかも、こんなことまで「忠告」してくれた。

「この間、うちの畑にもミミズがおったから、全部やっつけて捨てました。ミミズは害虫ですもんな」

こちらはカミさんと目を合わせて苦笑いするばかりである。

ある日、隣りの空いた区画に新しく加わって来た50年配の男性から声をかけられた。この人、ぼくらのやり方をずっと見ていて、草をかぶせた土をひとつかみすると、こう言ってくれたのだ。

「おぅ、(土が)でけちょる、でけちょる。あたなたちのやり方がいいんだよ」

さらに思いがけない言葉が続いた。

「福岡正信さんという人がいるんだけどね……」

なんと、この人、福岡さんの弟子だった。伊予市にある福岡さんの畑で、自然農法を手伝っていたという。ぼくたちはおもいがけずに無農薬自然栽培の本家筋の師匠にめぐり会ったわけだ。

「はい。福岡さんのことは知っています。本も読みました。」

「上等、上等。これからもっと土はよくなるよ」

ぼくらの畑の、たとえばミニトマトは、切って来た竹で支柱を立て、さらに天井部分にも竹を並べて、そこにミニトマトの茎を伸ばすようにしていた。枝芽はぜんぶ摘み取っているから、一本だけになった茎は気持ちよく伸びて行く。長さは6、7メートルにもなった。

そのロープのような茎に赤やオレンジ、黄色の丸い実をつけた。まるでミニトマトのぶとう畑である。ほかの区画にはない実りの景色だった。

一方で、大根やスーヨーキューリ、サラダ菜など、いろんな野菜を盗まれた。夏休みに遊びに来るお孫さんのために、大きなスイカを大切に育てていた人が、その宝モノのスイカを盗まれたこともあった。泥棒よけのために、鉄の棒とネットで畑を囲い込み、出入り口にカギまでつけた人もいた。

あれやこれやおもしろかった市民農園だったが、持ち主の農家の人が宅地として分譲することになって、あえなくゲームセット。あれほど手を入れてつくり上げた豊穣な土は、ただの平地になってしまった。

■ムギワラトンボ(青い色のシオカラトンボのメス)を見つけた。おう、いたのか、珍しいな。がんばって、子孫をたくさんつくってくれよな。

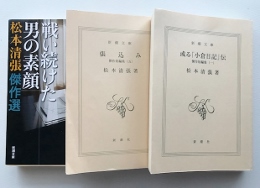

松本清張の大きな頭 ― 2022年08月20日 16時32分

うそだろうとおもった。本当だとしたら超人ではないか。

先日、夕食の準備がひと息ついたので、テレビをつけた。ローカルニュースで、没後30年の松本清張さんのことを取り上げていて、当時担当した編集者が彼の思い出話をしているところだった。そのなかでびっくりする発言があったのだ。

「清張は、多いときには雑誌に月10本の連載を持っていました。1日100枚書いていたんです」

異なる作品の連載が月に10本なんて! 登場人物だけでも相当な数になる。筋書きだって、みな違うはずだ。

さらに1日100枚とは! そんな大量生産なのに、作品の水準は落ちていない。ぼくの頭では想像すらつかない仕事の質と量である。

ある本のなかで、人気作家の角田光代さんが「締め切りは月に20本。いちばん多いときは28本もあった」と言っていた。これにも仰天したが、清張さんの1日100枚は驚異的である。

それがどんなにすごいことなのか、計算すればすぐわかる。

400字詰めの原稿用紙1枚を、猛スピードの10分間で書いたとして、100枚なら合計で1,000分になる。すなわち約17時間かかる。それも食事もせず、トイレにも行かず、まったくの休みなしで、ぶっ続けに書いたとして、である。そもそも1枚10分なんて、神業に近いのだ。(だが、あのマンガ家の手塚治虫も追いつめられたときはすごかったという)

当然、この間に関連の資料にも目を通しただろうし、書き直しもしただろう。また目の前に迫っている次の締め切り原稿を書くための準備も必要だったろうに。

社会派推理小説の分野を切り拓いた清張さんの取材は徹底していたという。取材をしなければ原稿が書けない。この点だけは、ぼくにもよくわかる。

取材は個人差がはっきり出るものだ。ここからはぼくのささやなか経験の一端を書く。

駆け出しのぼくに、ある先輩が教えてくれたのは取材ノートの使い方だった。質問する項目を思いつくだけ書き出せと言われた。記事にするために、聞いておきたいこと、つまり知っておきたいことは山のようにある。そこで、ぼくなりに質問項目をいっぱい書き出して、先輩に見せた。すると、あれが足らん、これが抜けていると、ビシビシやられてしまった。その時点で、ぼくの取材力はライバル他社に負けていたことになる。

こんなのは序の口で、先輩たちはいろんな方法を駆使していた。ほんの一例だが、夜の編集部でこんなシーンがあった。

ある先輩は、電話案内を呼び出して、東北地方のある町の米屋や酒屋、牛乳配達の店の電話番号を聞き出していた。まだ米や酒などが専売制の対象だったころである。

ぼくは何をしているんだろうとおもった。すると、こんな取材がはじまったのだ。

「お宅が米を届けている家に、××さんという人はいませんか」

先輩は××なる人物の情報がほしくて、彼の出身地の米屋や酒屋の電話番号を調べて、片っ端らから電話をかけていたのである。

「あっ、いますか。それで××さんのことですが、ちょっと教えてください」

米屋の配達先に、××さんの家があれば、その米屋は××さんの家族のことを知っている。うまくいけば、××さんの同級生もわかる。そうか、うまいことをやるものだと感心した。

取材は情熱だ。そして、その熱意は相手にも伝わるものだ。事件のシリーズ企画を担当していたとき、こんなことがあった。

警察取材で、週刊誌などの窓口になるのは副署長である。ある殺人事件の取材で、何度も出直して、副署長に食らいついていると、突然、「ちょっと失礼」と言って、彼が席を立った。机の上にはノドから手が出るほどほしい被疑者の取り調べの調書を置いたままだった。

「わたしがいない間に、見ていいよ」のサインである。

ぼくはドキドキしながら、その調書をめくった。まわりの職員たちは見て見ぬふりをしていた。

さらに、この副署長はこんな電話までくれた。

「読売さんが被疑者の立ち寄ったスナックを見つけたようだよ。××さん、あなたに教えてあげるから、取材に行ったら」

完全にこちらの味方だった。駆け出しのぼくを、がんばれ、負けるなと応援してくれたのだ。そういう人があちこちにいた。

清張さんには、担当の編集者という資料集めのプロがついていた。彼自身の取材力(文献集めも含めて)もすごかったようだが、この陰の軍団なしでは、あれほどの執筆活動はできなかったかもしれない。ちなみに尋常小学校卒の清張さんの子どものころの夢は新聞記者だったという。

北九州市の小倉に松本清張記念館がある。館内を見てまわるだけで、その仕事ぶりに圧倒される。清張さんのあの大きな頭のなかには、いったいどれくらいの「未使用の知識」が詰まっていたのだろうか。

先日、夕食の準備がひと息ついたので、テレビをつけた。ローカルニュースで、没後30年の松本清張さんのことを取り上げていて、当時担当した編集者が彼の思い出話をしているところだった。そのなかでびっくりする発言があったのだ。

「清張は、多いときには雑誌に月10本の連載を持っていました。1日100枚書いていたんです」

異なる作品の連載が月に10本なんて! 登場人物だけでも相当な数になる。筋書きだって、みな違うはずだ。

さらに1日100枚とは! そんな大量生産なのに、作品の水準は落ちていない。ぼくの頭では想像すらつかない仕事の質と量である。

ある本のなかで、人気作家の角田光代さんが「締め切りは月に20本。いちばん多いときは28本もあった」と言っていた。これにも仰天したが、清張さんの1日100枚は驚異的である。

それがどんなにすごいことなのか、計算すればすぐわかる。

400字詰めの原稿用紙1枚を、猛スピードの10分間で書いたとして、100枚なら合計で1,000分になる。すなわち約17時間かかる。それも食事もせず、トイレにも行かず、まったくの休みなしで、ぶっ続けに書いたとして、である。そもそも1枚10分なんて、神業に近いのだ。(だが、あのマンガ家の手塚治虫も追いつめられたときはすごかったという)

当然、この間に関連の資料にも目を通しただろうし、書き直しもしただろう。また目の前に迫っている次の締め切り原稿を書くための準備も必要だったろうに。

社会派推理小説の分野を切り拓いた清張さんの取材は徹底していたという。取材をしなければ原稿が書けない。この点だけは、ぼくにもよくわかる。

取材は個人差がはっきり出るものだ。ここからはぼくのささやなか経験の一端を書く。

駆け出しのぼくに、ある先輩が教えてくれたのは取材ノートの使い方だった。質問する項目を思いつくだけ書き出せと言われた。記事にするために、聞いておきたいこと、つまり知っておきたいことは山のようにある。そこで、ぼくなりに質問項目をいっぱい書き出して、先輩に見せた。すると、あれが足らん、これが抜けていると、ビシビシやられてしまった。その時点で、ぼくの取材力はライバル他社に負けていたことになる。

こんなのは序の口で、先輩たちはいろんな方法を駆使していた。ほんの一例だが、夜の編集部でこんなシーンがあった。

ある先輩は、電話案内を呼び出して、東北地方のある町の米屋や酒屋、牛乳配達の店の電話番号を聞き出していた。まだ米や酒などが専売制の対象だったころである。

ぼくは何をしているんだろうとおもった。すると、こんな取材がはじまったのだ。

「お宅が米を届けている家に、××さんという人はいませんか」

先輩は××なる人物の情報がほしくて、彼の出身地の米屋や酒屋の電話番号を調べて、片っ端らから電話をかけていたのである。

「あっ、いますか。それで××さんのことですが、ちょっと教えてください」

米屋の配達先に、××さんの家があれば、その米屋は××さんの家族のことを知っている。うまくいけば、××さんの同級生もわかる。そうか、うまいことをやるものだと感心した。

取材は情熱だ。そして、その熱意は相手にも伝わるものだ。事件のシリーズ企画を担当していたとき、こんなことがあった。

警察取材で、週刊誌などの窓口になるのは副署長である。ある殺人事件の取材で、何度も出直して、副署長に食らいついていると、突然、「ちょっと失礼」と言って、彼が席を立った。机の上にはノドから手が出るほどほしい被疑者の取り調べの調書を置いたままだった。

「わたしがいない間に、見ていいよ」のサインである。

ぼくはドキドキしながら、その調書をめくった。まわりの職員たちは見て見ぬふりをしていた。

さらに、この副署長はこんな電話までくれた。

「読売さんが被疑者の立ち寄ったスナックを見つけたようだよ。××さん、あなたに教えてあげるから、取材に行ったら」

完全にこちらの味方だった。駆け出しのぼくを、がんばれ、負けるなと応援してくれたのだ。そういう人があちこちにいた。

清張さんには、担当の編集者という資料集めのプロがついていた。彼自身の取材力(文献集めも含めて)もすごかったようだが、この陰の軍団なしでは、あれほどの執筆活動はできなかったかもしれない。ちなみに尋常小学校卒の清張さんの子どものころの夢は新聞記者だったという。

北九州市の小倉に松本清張記念館がある。館内を見てまわるだけで、その仕事ぶりに圧倒される。清張さんのあの大きな頭のなかには、いったいどれくらいの「未使用の知識」が詰まっていたのだろうか。

最近のコメント