麻生、安倍、菅の共通点? ― 2021年07月03日 16時20分

散歩の途中、木陰のベンチでひと休みしていたら、隣の話し声が耳に飛び込んできた。ぼくと同じぐらいの年恰好の男性が二人。口ぶりからして、どうやら昔の同級生か、そんな関係らしい。

「だって、あいつら頭よくないだろ」

「部下の話を聞こうとしないみたいだな。まっとうな意見を言って、飛ばされた人もいたからな」

「いままでの仕組みも強引に変更して、人事の権利もぜんぶ握ったじゃないか。もう、だれも逆らえないよ。恐ろしいことになったもんだ」

「でも、嫁さんや息子は特別扱いだろ。身内が汚いことをやっても、あいつら知らんぷりだからな」

「ぜんぜん責任をとらんしな」

「いつから、こんなおかしなことになったんだろうなぁ」

よくある上司の悪口のようだが、たぶん二人はリタイアしているはず。それでもやはり、長年勤めた会社のことが気になるのだろうか。声の大きさがだんだんヒートアップしていく。退屈しのぎもあって、ぼくはそのまま腰かけていた。すると話はおもわぬ方向に走って行ったのである。

「あいつらよりも、部下たちの方が格段に頭はいいだろ?」

「そりゃあ、そうだ。東大とか京大とかの一流大学出がゴロゴロいるんだからな」

「俺、ちょっと調べてみたんだよ」

「何を?」

「まぁ、聞いてくれ。あいつらには共通点があるんだ。いいか、3人の出身大学を調べたらだな、麻生は学習院大学、安倍は成蹊大学、菅は法政大学だ」

「そうなのか。東大とかじゃないのか。なんか親しみがわくな」(笑い)

「こう言っちゃあ、悪いけど、私立でもよく名前が上がるような一流どころじゃないだろ。自民党からの総理大臣が3人立て続けにそうだぜ。こんなことって、初めてじゃないか」

二人のやりとりを聞きながら、ぼくは政治の取材を始めたばかりの駆け出しのころ、将来を嘱望されていたのに、病気で急逝したM代議士の言葉をおもいだした。

「○○さん、あなたに政治を取材するときのポイントを教えてあげよう。政界はね、嫉妬(しっと)の世界です。政治家はものすごい嫉妬の動物なんですよ。これだけは覚えておいた方がいいよ」

麻生、安倍は世襲議員の中でもサラブレッドのような存在である。いっぽうの菅は代議士秘書から市議を経てのたたき上げ。「なんであんなやつが、俺よりも」という嫉妬の感情は、この3人の胸の中にも、彼らに反発する側にも激しく渦巻いていたことだろう。その感情はいまも根深いところでうごめいているのだろうが。

「永田町には頭の切れる官僚や一流大卒の国会議員がうようよいるからなぁ。そうでない麻生、安倍、菅は内心複雑だろうな。プライドはひと一倍、高そうな感じだし」

「そこなんだよ、3人の共通点というのは。たぶん3人とも、お互いの気持ちがよくわかっているんじゃないかな。あいつら、よく似ているとおもわないか。コンビを組んで、お互いにかばいあっているだろ。3人ともボキャブラリーが貧困で、同じことしか言わん。都合の悪い質問にはまともに答えんしな」

「そういえば安倍は、総理の私が言うのだから間違いありません、なんて、ピント外れのことを言ってたな」(笑い)

黙って耳を傾けながら、ぼくは話題の3人がこの話を聞いたら、どんな顔をするだろうかとおもった。

ベンチの二人はどこにでもいるような、ごくふつうの高齢者である。すっかり言葉の信用をなくした政治家たちに、言いたいことは山のようにあるのだろう。

「でもな、東大卒だって、おかしな政治家はいいるぜ」

「そうだよな。まったく、どうしようもないな。あーあ、後藤田(正晴・元官房長官)みたいな人がいたらなぁ。官僚たちも生き生きと動いて、コロナ対策も、東京オリンピックも、判断よくピシピシやっただろうなぁ」

学歴で人物を判断することには反対である。しかし、市井には、こんなよもやま話をする人もいる。政治家たる者、世間をバカにしてはいけない。(敬称略)

「だって、あいつら頭よくないだろ」

「部下の話を聞こうとしないみたいだな。まっとうな意見を言って、飛ばされた人もいたからな」

「いままでの仕組みも強引に変更して、人事の権利もぜんぶ握ったじゃないか。もう、だれも逆らえないよ。恐ろしいことになったもんだ」

「でも、嫁さんや息子は特別扱いだろ。身内が汚いことをやっても、あいつら知らんぷりだからな」

「ぜんぜん責任をとらんしな」

「いつから、こんなおかしなことになったんだろうなぁ」

よくある上司の悪口のようだが、たぶん二人はリタイアしているはず。それでもやはり、長年勤めた会社のことが気になるのだろうか。声の大きさがだんだんヒートアップしていく。退屈しのぎもあって、ぼくはそのまま腰かけていた。すると話はおもわぬ方向に走って行ったのである。

「あいつらよりも、部下たちの方が格段に頭はいいだろ?」

「そりゃあ、そうだ。東大とか京大とかの一流大学出がゴロゴロいるんだからな」

「俺、ちょっと調べてみたんだよ」

「何を?」

「まぁ、聞いてくれ。あいつらには共通点があるんだ。いいか、3人の出身大学を調べたらだな、麻生は学習院大学、安倍は成蹊大学、菅は法政大学だ」

「そうなのか。東大とかじゃないのか。なんか親しみがわくな」(笑い)

「こう言っちゃあ、悪いけど、私立でもよく名前が上がるような一流どころじゃないだろ。自民党からの総理大臣が3人立て続けにそうだぜ。こんなことって、初めてじゃないか」

二人のやりとりを聞きながら、ぼくは政治の取材を始めたばかりの駆け出しのころ、将来を嘱望されていたのに、病気で急逝したM代議士の言葉をおもいだした。

「○○さん、あなたに政治を取材するときのポイントを教えてあげよう。政界はね、嫉妬(しっと)の世界です。政治家はものすごい嫉妬の動物なんですよ。これだけは覚えておいた方がいいよ」

麻生、安倍は世襲議員の中でもサラブレッドのような存在である。いっぽうの菅は代議士秘書から市議を経てのたたき上げ。「なんであんなやつが、俺よりも」という嫉妬の感情は、この3人の胸の中にも、彼らに反発する側にも激しく渦巻いていたことだろう。その感情はいまも根深いところでうごめいているのだろうが。

「永田町には頭の切れる官僚や一流大卒の国会議員がうようよいるからなぁ。そうでない麻生、安倍、菅は内心複雑だろうな。プライドはひと一倍、高そうな感じだし」

「そこなんだよ、3人の共通点というのは。たぶん3人とも、お互いの気持ちがよくわかっているんじゃないかな。あいつら、よく似ているとおもわないか。コンビを組んで、お互いにかばいあっているだろ。3人ともボキャブラリーが貧困で、同じことしか言わん。都合の悪い質問にはまともに答えんしな」

「そういえば安倍は、総理の私が言うのだから間違いありません、なんて、ピント外れのことを言ってたな」(笑い)

黙って耳を傾けながら、ぼくは話題の3人がこの話を聞いたら、どんな顔をするだろうかとおもった。

ベンチの二人はどこにでもいるような、ごくふつうの高齢者である。すっかり言葉の信用をなくした政治家たちに、言いたいことは山のようにあるのだろう。

「でもな、東大卒だって、おかしな政治家はいいるぜ」

「そうだよな。まったく、どうしようもないな。あーあ、後藤田(正晴・元官房長官)みたいな人がいたらなぁ。官僚たちも生き生きと動いて、コロナ対策も、東京オリンピックも、判断よくピシピシやっただろうなぁ」

学歴で人物を判断することには反対である。しかし、市井には、こんなよもやま話をする人もいる。政治家たる者、世間をバカにしてはいけない。(敬称略)

東京オリンピック、いま、むかし ― 2021年07月09日 16時16分

世の中、つくづく思い通りにはいかないものだ。

東京オリンピックの開会式が2週間後に迫っているのに、いっこうに盛り上がらない。首都圏では新型コロナウィルスの感染拡大がおさまらず、二転三転の末、東京、神奈川、千葉、埼玉は無観客になった。このような前代未聞の異様なオリンピック光景をだれが予想しただろうか。

これと連動して、菅政権崩壊の可能性まで公然と口にのぼるようになった。総選挙が迫りつつある代議士たちの心中はオリンピックどころではないだろう。気の毒なのは、この日にそなえて血のにじむような努力をしている選手たちである。

先の東京大会があったのは昭和39年。ぼくが中学1年生のときだった。

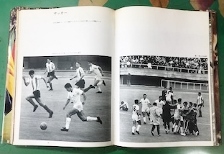

そういえば、あの本があったなと思い出して、押し入れの奥からホコリをかぶった東京オリンピックの写真集『’64東京オリンピック』(昭和39年12月15日発行 朝日新聞社)をとりだした。学生時代に古本屋で買ったもので、ぼくの蔵書版が押してある。

あのときの東京オリンピックには中華人民共和国、インドネシア、北朝鮮は不参加だった。それでも支障はなかった。直前に中国は初の原爆実験をやったので、いまなら大騒ぎになっていただろう。

競技種目は驚くほど少なかった。例えば、個人競技の水泳自由型は、男子が100m、400m、1500mの3種目だけ。女子は100m、400mの2種目きり。

平泳ぎは男女とも200mの1本のみ、バタフライと背泳は、男子が200m、女子は100mだけだった。いまでは信じられないほど、選手たちの出番は少なかったのである。

陸上では女子の1500m、5000m、10000m、マラソン、これらの競技もなかった。卓球、バトミントン、トライアスロンなどが登場するのは、その後のことだ。

前回の東京大会の開会日は、いちばん快適な中秋の10月10日だった。今回のように、よりにもよって選手たちに最も過酷な負担を強いる真夏の炎天下での開催なんて考えられなかった。いったいだれのためのオリンピックなのだろうか。

写真集をめくっていると、サッカーのページに目がとまった。当時の日本代表には快速の左ウィングの杉山隆一(写真、左ページ)、ストライカーの釜本邦茂の2枚看板がいて、横山、宮本、小城、森、八重樫、渡辺たちの名選手がそろい、あの川渕三郎もいた。

とりわけ人気があったのは、背番号11の「黄金の左足・杉山」である。当時、明大の杉山は、早大の釜本以上の存在で、左のタッチライン沿いをドリブルで駆け上がるスピードは群を抜いていた。南米のクラブから目をつけられて、20万ドルで誘われたのも、ぼくたちの自慢だった。

ときは流れて、名刺一枚でだれにでも会える記者になったぼくは、それぞれ別の企画で、あの二人のヒーローを取材したことがある。

釜本には長時間、電話で子どものころの話を中心に聞いた。いちばん好きだった杉山には直接会うことができた。たしかヤマハ発動機の監督兼選手だった彼の近況を記事にしたとおもう。

肩にスポーツバッグを引っ提げて、日焼けした精悍な顔、オープンで快活な話ぶり。東京オリンピックの思い出話まで聞くことができて、ぼくは中学生のころに戻ったようにうれしかったものだ。

男子100mのヘイズ、マラソンのアベベ、円谷、水泳のショランダーの美しい泳ぎ、ヘーシンクに袈裟固(けさがため)で押さえこまれた柔道の神永、痛み止めの注射をうって競技を続けた鉄棒の小野……。あの顔、この顔、数え上げるのがたのしく、なつかしい。

57年前のぼくは、東京オリンピックの中継をテレビで観ながら、世界は多様性にあふれていて、それらの国の人々が日本で開かれたスポーツの祭典に集まって、民族の違いを超えて交流するオリンピック精神のすばらしさを知った。

選手たちも、海外からやってきた観客たちも主役であり、共演者だった。各国の選手たちが入り乱れて、笑顔いっぱいに歩いていた閉会式のシーンが目に焼きついている。あれこそが、ぼくたちの東京オリンピックだった。

無観客は残念だが、止むを得ない。思い通りに行かないことは世の常である。事情は違うが、東京オリンピックは過去にも中止になったことがある。モスクワオリンピックでは不参加の決定に泣きじゃくった選手もいた。

やると決まった以上は、雑念を捨てて、素直に選手たちを応援したいとおもう。

東京オリンピックの開会式が2週間後に迫っているのに、いっこうに盛り上がらない。首都圏では新型コロナウィルスの感染拡大がおさまらず、二転三転の末、東京、神奈川、千葉、埼玉は無観客になった。このような前代未聞の異様なオリンピック光景をだれが予想しただろうか。

これと連動して、菅政権崩壊の可能性まで公然と口にのぼるようになった。総選挙が迫りつつある代議士たちの心中はオリンピックどころではないだろう。気の毒なのは、この日にそなえて血のにじむような努力をしている選手たちである。

先の東京大会があったのは昭和39年。ぼくが中学1年生のときだった。

そういえば、あの本があったなと思い出して、押し入れの奥からホコリをかぶった東京オリンピックの写真集『’64東京オリンピック』(昭和39年12月15日発行 朝日新聞社)をとりだした。学生時代に古本屋で買ったもので、ぼくの蔵書版が押してある。

あのときの東京オリンピックには中華人民共和国、インドネシア、北朝鮮は不参加だった。それでも支障はなかった。直前に中国は初の原爆実験をやったので、いまなら大騒ぎになっていただろう。

競技種目は驚くほど少なかった。例えば、個人競技の水泳自由型は、男子が100m、400m、1500mの3種目だけ。女子は100m、400mの2種目きり。

平泳ぎは男女とも200mの1本のみ、バタフライと背泳は、男子が200m、女子は100mだけだった。いまでは信じられないほど、選手たちの出番は少なかったのである。

陸上では女子の1500m、5000m、10000m、マラソン、これらの競技もなかった。卓球、バトミントン、トライアスロンなどが登場するのは、その後のことだ。

前回の東京大会の開会日は、いちばん快適な中秋の10月10日だった。今回のように、よりにもよって選手たちに最も過酷な負担を強いる真夏の炎天下での開催なんて考えられなかった。いったいだれのためのオリンピックなのだろうか。

写真集をめくっていると、サッカーのページに目がとまった。当時の日本代表には快速の左ウィングの杉山隆一(写真、左ページ)、ストライカーの釜本邦茂の2枚看板がいて、横山、宮本、小城、森、八重樫、渡辺たちの名選手がそろい、あの川渕三郎もいた。

とりわけ人気があったのは、背番号11の「黄金の左足・杉山」である。当時、明大の杉山は、早大の釜本以上の存在で、左のタッチライン沿いをドリブルで駆け上がるスピードは群を抜いていた。南米のクラブから目をつけられて、20万ドルで誘われたのも、ぼくたちの自慢だった。

ときは流れて、名刺一枚でだれにでも会える記者になったぼくは、それぞれ別の企画で、あの二人のヒーローを取材したことがある。

釜本には長時間、電話で子どものころの話を中心に聞いた。いちばん好きだった杉山には直接会うことができた。たしかヤマハ発動機の監督兼選手だった彼の近況を記事にしたとおもう。

肩にスポーツバッグを引っ提げて、日焼けした精悍な顔、オープンで快活な話ぶり。東京オリンピックの思い出話まで聞くことができて、ぼくは中学生のころに戻ったようにうれしかったものだ。

男子100mのヘイズ、マラソンのアベベ、円谷、水泳のショランダーの美しい泳ぎ、ヘーシンクに袈裟固(けさがため)で押さえこまれた柔道の神永、痛み止めの注射をうって競技を続けた鉄棒の小野……。あの顔、この顔、数え上げるのがたのしく、なつかしい。

57年前のぼくは、東京オリンピックの中継をテレビで観ながら、世界は多様性にあふれていて、それらの国の人々が日本で開かれたスポーツの祭典に集まって、民族の違いを超えて交流するオリンピック精神のすばらしさを知った。

選手たちも、海外からやってきた観客たちも主役であり、共演者だった。各国の選手たちが入り乱れて、笑顔いっぱいに歩いていた閉会式のシーンが目に焼きついている。あれこそが、ぼくたちの東京オリンピックだった。

無観客は残念だが、止むを得ない。思い通りに行かないことは世の常である。事情は違うが、東京オリンピックは過去にも中止になったことがある。モスクワオリンピックでは不参加の決定に泣きじゃくった選手もいた。

やると決まった以上は、雑念を捨てて、素直に選手たちを応援したいとおもう。

本屋の大将・モイッツァンの教え ― 2021年07月10日 12時45分

退屈しのぎに、歩いて数分の本屋に行った。ただ並べてある雑誌や本を見るだけで、ああ、いまはこんなことが話題になっているのだなぁとわかるのが、本屋のいいところである。

あのモイッツァンはこんなことを言っていたという。

「本屋はね、並べてある本や雑誌を見るだけで、世の中の動きがわかるんだ」

直接、本人から聞いたわけではない。モイッツァンから本屋の心構えをたたき込まれた人が、ぼくに教えてくれた言葉である。

モイッツァンとは、紀伊国屋書店の名物社長だった故田辺茂一さんのこと。トレードマークの白いヘルメットのような帽子をかぶって、六本木のクラブで楽しそうに話していた姿が目に浮かぶ。

あれは作家の戸川昌子さんが経営するクラブだったろうか。小説担当のデスクは極端な下戸で、水割り一杯でソファをベッド替わりにして高イビキをかいていたが、田舎者のぼくは実物の田辺茂一や戸川昌子が目の前にいるだけで、またひとつ世界がひろがったような気持ちになったものだ。

一見、洒脱な遊び人風のモイッツァンの経営スタイルを伝えてくれた人は、まさにモイッツァン仕込みの本屋さんだった。その人とは紀伊国屋書店が福岡天神コアビルにあったときのO店長である。

彼もまた地元の作家を大切にしていて、ある男性作家が自殺する直前に、その人から届いた手紙を見せてくれた。短い文面には「私は自殺します」と書かれていた。

その遺書は表向きにはならなかったが、作家と街の本屋さんとの間にはこんなにも深い信頼関係があったのである。

ぼくがある本を探しているとき、Oさんがやってきて、その本の名前を尋ねられたことがあった。するとOさんはスタスタと歩き出して、店内の目立たないコーナーの書架までぼくを案内して、いちばん下の棚からその本を抜き取ってくれた。数万冊もの中から迷わずにピンポイントで命中である。まるで店内の情報を手の平に載せているようだった。

「はい。こういうふうにやれるのが本当の本屋なんですよ」

その笑顔がまたよかった。

Oさんは社長のモイッツァンから仕込まれたことを大切に守っていた。

「本屋はほかの店とは違います。お客様はどこからでも入っていいし、どこから出てもいい。お客様もそうおもっているでしょう。言ってみれば、街のなかを歩いているような気分で、店の中に入って来られるんですね。本屋には入り口も出口もない。出るも入るもお客様の自由。そして、並べてある本や雑誌をざっとひとわたり見るだけで、世の中の動きがわかる、それが本屋だ。モイチさんはよくそう言ってましたね」

話は飛ぶが、元NHKのスポーツアナウンサーだった故田辺礼一さんは、モイッツァンの長男である。彼がNHKを辞めるとき、ぼくは彼に会い、その心境をコラムに書いたことがある。父親が築いた本屋の経営に参加すると聞いて、そうか、映像の世界から活字の世界に戻るのかと訳もなくうれしくなったことをおもいだす。

本屋にはいろんな思い出がある。またいつか書こう。

■写真の本は、若いころに数少ない女性の友だちから手渡されたもの。なぜ、『作家の死』(昭和47年8月10日発行、新評社)という表題の本をくれたのか、理由は不明のままである。

あのモイッツァンはこんなことを言っていたという。

「本屋はね、並べてある本や雑誌を見るだけで、世の中の動きがわかるんだ」

直接、本人から聞いたわけではない。モイッツァンから本屋の心構えをたたき込まれた人が、ぼくに教えてくれた言葉である。

モイッツァンとは、紀伊国屋書店の名物社長だった故田辺茂一さんのこと。トレードマークの白いヘルメットのような帽子をかぶって、六本木のクラブで楽しそうに話していた姿が目に浮かぶ。

あれは作家の戸川昌子さんが経営するクラブだったろうか。小説担当のデスクは極端な下戸で、水割り一杯でソファをベッド替わりにして高イビキをかいていたが、田舎者のぼくは実物の田辺茂一や戸川昌子が目の前にいるだけで、またひとつ世界がひろがったような気持ちになったものだ。

一見、洒脱な遊び人風のモイッツァンの経営スタイルを伝えてくれた人は、まさにモイッツァン仕込みの本屋さんだった。その人とは紀伊国屋書店が福岡天神コアビルにあったときのO店長である。

彼もまた地元の作家を大切にしていて、ある男性作家が自殺する直前に、その人から届いた手紙を見せてくれた。短い文面には「私は自殺します」と書かれていた。

その遺書は表向きにはならなかったが、作家と街の本屋さんとの間にはこんなにも深い信頼関係があったのである。

ぼくがある本を探しているとき、Oさんがやってきて、その本の名前を尋ねられたことがあった。するとOさんはスタスタと歩き出して、店内の目立たないコーナーの書架までぼくを案内して、いちばん下の棚からその本を抜き取ってくれた。数万冊もの中から迷わずにピンポイントで命中である。まるで店内の情報を手の平に載せているようだった。

「はい。こういうふうにやれるのが本当の本屋なんですよ」

その笑顔がまたよかった。

Oさんは社長のモイッツァンから仕込まれたことを大切に守っていた。

「本屋はほかの店とは違います。お客様はどこからでも入っていいし、どこから出てもいい。お客様もそうおもっているでしょう。言ってみれば、街のなかを歩いているような気分で、店の中に入って来られるんですね。本屋には入り口も出口もない。出るも入るもお客様の自由。そして、並べてある本や雑誌をざっとひとわたり見るだけで、世の中の動きがわかる、それが本屋だ。モイチさんはよくそう言ってましたね」

話は飛ぶが、元NHKのスポーツアナウンサーだった故田辺礼一さんは、モイッツァンの長男である。彼がNHKを辞めるとき、ぼくは彼に会い、その心境をコラムに書いたことがある。父親が築いた本屋の経営に参加すると聞いて、そうか、映像の世界から活字の世界に戻るのかと訳もなくうれしくなったことをおもいだす。

本屋にはいろんな思い出がある。またいつか書こう。

■写真の本は、若いころに数少ない女性の友だちから手渡されたもの。なぜ、『作家の死』(昭和47年8月10日発行、新評社)という表題の本をくれたのか、理由は不明のままである。

消えてしまった七山自然生活学校 ― 2021年07月14日 10時54分

朝から青空、セミの声。梅雨が明けて、暑さがきびしい。どこか涼しい山の中にでも逃げ出したくなる。

ふたりの息子が小学生から中学生のころ、わが家は山あいの村にちょっと趣きの変わった別荘を持っていた。公団住まいの自宅から車で西へ50分の佐賀県七山村。

みかん畑におおわれた山肌を右に左にカーブを切りながら、名所の滝を通りすぎ、うっそうとした杉林をぬけるとぽっかり空がひろがって、右手の高台に木造の建物が見えてくる。

廃校になった旧池原小学校。深い森を背にした、豆粒のようにかわいい学校である。

ここがぼくたちの別荘だった。校名は改められて、七山自然生活学校といった。

せまい校庭をL字型に囲んで、正面には昔なつかしい木造校舎が一棟、右手も木造の体育館、校舎の裏には元教員宿舎の棟割長屋と共同風呂の小屋、そして25mプールもあった。

そこには先住者が3人いた。彼らはこの廃校を保全し、地域のために有効に活用することを条件に、それらの木造の建物を村役場から借り受けていたのである。まだ空き教室があったので、ぼくはその仲間に加えてもらったという次第。

ぼくたちの部屋は、ぜいたくにも元4年生の教室と教員宿舎のふたつ。しかも、プール付き。教室と宿舎のカギを預かったとき、こんな別荘を持っている者はそういないだろうとうれしかった。校庭の端の切り立った崖の下からは、おいしい湧き水も出ているのだ。

だが、村の人たちにとって、ぼくらはよそ者である。都会からよそ者たちがやってきて、自分の親たちからの思い出のつまった大切な小学校を好き勝手に使っている。そんなふうに見られても仕方がない。そのことを仲間たちはよくわかっていた。いちばん大切なところだとおもう。

先に教室を利用していた3人はいずれもアイデアマンで、行動力があり、村人との交流をはかるために、小さな日々の努力を重ねていた。そのひとつに、ぼくが参加する前から毎年開催していた夏祭りがあった。

校庭を万国旗で飾り立て、プロ仕様の音響装置を配置したステージをつくり、ビール瓶を収納するプラスチックの箱を逆さにした椅子を百個以上も並べて、はなやいだ会場を手ぎわよくつくるのはお手のもの。

ラーメン、おでん、綿菓子、射的などの露店も準備して、夏祭りのポスターやチラシを福岡市内の友人たちにも配布し、割安の購入チケットも販売した。ぼくたち家族も、おでん、ヨーヨー釣りなどの露店を担当して、素人のにわか露天商を演じた。

祭りのハイライトは、会場いっぱいに集まった人たちによる豪華賞品付きの線香花火・勝ち抜き大会。ほんの気持ちていどの参加費をいただいて、隣の人と1対1の勝負。さきに火が消えた方が負けで、バチッ、バチッと火花を散らしている火の玉のどちらが先にポトリと落ちるか、ハラハラ、ドキドキ。幼い子どもが勝ち上がると盛大な拍手がわき起こった。

あそこでやったこと、わが道を行く個性的な仲間たちのことは、とても書き切れない。

そうそう、おもいだした。今日は暑くて、涼をとりたくて、七山のことを書きだしたのだった。

真夏の夜、いちばん涼しいところは校舎の裏にあるプールだった。

すぐ横は昼間でも薄暗い墓場である。照明なんてない。プールの中から見ると、黒い影を落とした大きな木々の下に、古色蒼然とした墓石がずらりとこちらを向いている。

できるだけ、そちらを見ないようにして、ひとりで月明りのなかをゆっくり泳ぐ。

ちゃぷん、ちゃぷん、ちゃぷん。

腕が水面をたたく音がする。その音は墓にも聞こえているはず。

ちゃぷん、ちゃぷん、ちゃぷん。

何十年も前からそこにいる墓の下の住人たちが耳をすまして聞いている、そんな気がしてくる。

そうなると、いまにも墓石の下から、この世のものとはおもえぬ低い不気味な声が「おい、そこの人、もっとこっちにおいでよ」と話しかけてきそうで、背筋のあたりから、いっぺんにからだじゅうが涼しくなるのだった。

七山自然生活学校での別荘生活はほぼ10年。最後の方は、家族でもぼくしか行かなくなった。学校の運営委員会は解散し、仲間たちもみな去った。昨年、七山に行って来たという息子によれば、テレビCMでも使われた木造校舎は解体されて、いまは更地になっているという。

■七山村の農作物は、近くのスーパーでも販売されている。七山自然生活学校のメンバーは地域おこしにも参画していた。あれからずいぶん時間はかかったが、七山の産物は少しずつブランドになってきたようだ。

ふたりの息子が小学生から中学生のころ、わが家は山あいの村にちょっと趣きの変わった別荘を持っていた。公団住まいの自宅から車で西へ50分の佐賀県七山村。

みかん畑におおわれた山肌を右に左にカーブを切りながら、名所の滝を通りすぎ、うっそうとした杉林をぬけるとぽっかり空がひろがって、右手の高台に木造の建物が見えてくる。

廃校になった旧池原小学校。深い森を背にした、豆粒のようにかわいい学校である。

ここがぼくたちの別荘だった。校名は改められて、七山自然生活学校といった。

せまい校庭をL字型に囲んで、正面には昔なつかしい木造校舎が一棟、右手も木造の体育館、校舎の裏には元教員宿舎の棟割長屋と共同風呂の小屋、そして25mプールもあった。

そこには先住者が3人いた。彼らはこの廃校を保全し、地域のために有効に活用することを条件に、それらの木造の建物を村役場から借り受けていたのである。まだ空き教室があったので、ぼくはその仲間に加えてもらったという次第。

ぼくたちの部屋は、ぜいたくにも元4年生の教室と教員宿舎のふたつ。しかも、プール付き。教室と宿舎のカギを預かったとき、こんな別荘を持っている者はそういないだろうとうれしかった。校庭の端の切り立った崖の下からは、おいしい湧き水も出ているのだ。

だが、村の人たちにとって、ぼくらはよそ者である。都会からよそ者たちがやってきて、自分の親たちからの思い出のつまった大切な小学校を好き勝手に使っている。そんなふうに見られても仕方がない。そのことを仲間たちはよくわかっていた。いちばん大切なところだとおもう。

先に教室を利用していた3人はいずれもアイデアマンで、行動力があり、村人との交流をはかるために、小さな日々の努力を重ねていた。そのひとつに、ぼくが参加する前から毎年開催していた夏祭りがあった。

校庭を万国旗で飾り立て、プロ仕様の音響装置を配置したステージをつくり、ビール瓶を収納するプラスチックの箱を逆さにした椅子を百個以上も並べて、はなやいだ会場を手ぎわよくつくるのはお手のもの。

ラーメン、おでん、綿菓子、射的などの露店も準備して、夏祭りのポスターやチラシを福岡市内の友人たちにも配布し、割安の購入チケットも販売した。ぼくたち家族も、おでん、ヨーヨー釣りなどの露店を担当して、素人のにわか露天商を演じた。

祭りのハイライトは、会場いっぱいに集まった人たちによる豪華賞品付きの線香花火・勝ち抜き大会。ほんの気持ちていどの参加費をいただいて、隣の人と1対1の勝負。さきに火が消えた方が負けで、バチッ、バチッと火花を散らしている火の玉のどちらが先にポトリと落ちるか、ハラハラ、ドキドキ。幼い子どもが勝ち上がると盛大な拍手がわき起こった。

あそこでやったこと、わが道を行く個性的な仲間たちのことは、とても書き切れない。

そうそう、おもいだした。今日は暑くて、涼をとりたくて、七山のことを書きだしたのだった。

真夏の夜、いちばん涼しいところは校舎の裏にあるプールだった。

すぐ横は昼間でも薄暗い墓場である。照明なんてない。プールの中から見ると、黒い影を落とした大きな木々の下に、古色蒼然とした墓石がずらりとこちらを向いている。

できるだけ、そちらを見ないようにして、ひとりで月明りのなかをゆっくり泳ぐ。

ちゃぷん、ちゃぷん、ちゃぷん。

腕が水面をたたく音がする。その音は墓にも聞こえているはず。

ちゃぷん、ちゃぷん、ちゃぷん。

何十年も前からそこにいる墓の下の住人たちが耳をすまして聞いている、そんな気がしてくる。

そうなると、いまにも墓石の下から、この世のものとはおもえぬ低い不気味な声が「おい、そこの人、もっとこっちにおいでよ」と話しかけてきそうで、背筋のあたりから、いっぺんにからだじゅうが涼しくなるのだった。

七山自然生活学校での別荘生活はほぼ10年。最後の方は、家族でもぼくしか行かなくなった。学校の運営委員会は解散し、仲間たちもみな去った。昨年、七山に行って来たという息子によれば、テレビCMでも使われた木造校舎は解体されて、いまは更地になっているという。

■七山村の農作物は、近くのスーパーでも販売されている。七山自然生活学校のメンバーは地域おこしにも参画していた。あれからずいぶん時間はかかったが、七山の産物は少しずつブランドになってきたようだ。

東北大震災の津波と神社の関係 ― 2021年07月15日 16時44分

晩酌をやりながら、NHKの朝ドラの録画をカミさんと見ていると、主人公が「過去の大雨の被害を調べたら、一度も洪水の被害にあっていないところがある。それは神社です」というくだりがあった。

この連続ドラマの気象学に関する検証は、NHKでお馴染みの気象予報士がタッチしている。だから、このセリフには根拠があるんだろうなとおもった。

同じような話を聞いたことがある。

宗像大社のA宮司は環境問題に熱心で、あの東北大震災の大津波がどこまで陸地に達したかを調べた報告書を読んだことがあるそうだ。

それによると、押し寄せてきた津波の先端を地図の上に引いてみたら、その線のすぐ陸地側のあちこちに古い神社があるという。昔からある神社は津波にやられていないと言うのだ。

土地の守り神の神社が、なぜ、そういう場所を選んで建てられたのか。それは先人たちが海から身を守るためのメッセージではないのかというのが、Aさんの解釈だった。

彼は代々宮司の家系だから、神社は自然災害から地域の人々を守る役割も担っているという論法は、身びいきな見解だと、とれなくもないが、ぼくは三陸海岸周辺の神社と津波にはそんな関係性があったのかと目を開かされる思いがした。

そういえば、東京電力の福島原子力発電所についても、土地の津波の歴史を調べた専門家が、過去において原発の建物の高さを越える大津波があった、だから、それを基準にして安全対策を講じるべきだと警告したにもかかわらず、東電の幹部たちはこの正鵠(せいこく)を射た意見を採り入れなかったことが明らかになっている。

その土地には、その土地に刻まれた歴史や文化がある。外からやってきて、俺たちのやることに余計な口出しはしないでくれといわんばかりの人に、何が見えているというのだろうか。

話は代わるが、父が鹿児島の旧古江線の新設工事にたずさわっていた当時、いくつものトンネルをつくった。そのために、いくつもの山をけずった。墓地があったところも線路にした。

工事用の蒸気機関車に乗って、その現場について行ったとき、ぼくは粗末な木箱の中や地べたの上に、茶色になった頭蓋骨が何十個も並べられているのを目にしたことがある。墓石もごろごろ転がっていた。うす気味のわるい光景だったが、なんでこんなことをするのだろう、かわいそうじゃないかとおもった。

それからひと月ほどして、父は不思議な話をした。

掘り返された墓からは人骨のほかに、金や銀を含んだ古い貨幣や装飾品がたくさん出てきたという。その金や銀を争うようにして懐に入れた人夫たちがいて、その後、みな気がふれてしまったり、大けがをしたというのだ。内容は忘れてしまったが、「そのお墓に入っていた人はねぇ……」と持ち主の家の由来も聞かせてくれた。

墓の下から出た財宝を失敬したら、罰が当たったなんて、どこかで聞いたようなつくり話をするねぇと、いまでは鼻先で笑われるかもしれないが……。

では、もうひとつ。

ぼくは元建設省の地方機関が発行していた広報誌の編集委員をしていたことがあって、そのとき九州自動車道の建設工事にかかわっていたという職員から、こんな話を聞いた。

「××の先にあるカーブを走るときは、気をつけた方がいいですよ。あそこはよく事故が起きることで有名です。もとは墓地だったんですよ。事故が起きるところはだいたいそうですね、そういう場所はあちこちにありますよ」

聞いて、びっくりした。しかし、すぐにそんなことってあるんだろうなぁ、とおもった。

朝ドラで、ふと耳にしたセリフから、話があちこち飛んでしまい、神社から墓の話になってしまったが、昔から地元で大切にされてきた場所や言い伝えは、知っておいた方がよさそうである。

■いつの間にか、近くにあるどんぐりの実が大きくなっていた。イチゴと同じように、一番果が飛びぬけて大きい。

この連続ドラマの気象学に関する検証は、NHKでお馴染みの気象予報士がタッチしている。だから、このセリフには根拠があるんだろうなとおもった。

同じような話を聞いたことがある。

宗像大社のA宮司は環境問題に熱心で、あの東北大震災の大津波がどこまで陸地に達したかを調べた報告書を読んだことがあるそうだ。

それによると、押し寄せてきた津波の先端を地図の上に引いてみたら、その線のすぐ陸地側のあちこちに古い神社があるという。昔からある神社は津波にやられていないと言うのだ。

土地の守り神の神社が、なぜ、そういう場所を選んで建てられたのか。それは先人たちが海から身を守るためのメッセージではないのかというのが、Aさんの解釈だった。

彼は代々宮司の家系だから、神社は自然災害から地域の人々を守る役割も担っているという論法は、身びいきな見解だと、とれなくもないが、ぼくは三陸海岸周辺の神社と津波にはそんな関係性があったのかと目を開かされる思いがした。

そういえば、東京電力の福島原子力発電所についても、土地の津波の歴史を調べた専門家が、過去において原発の建物の高さを越える大津波があった、だから、それを基準にして安全対策を講じるべきだと警告したにもかかわらず、東電の幹部たちはこの正鵠(せいこく)を射た意見を採り入れなかったことが明らかになっている。

その土地には、その土地に刻まれた歴史や文化がある。外からやってきて、俺たちのやることに余計な口出しはしないでくれといわんばかりの人に、何が見えているというのだろうか。

話は代わるが、父が鹿児島の旧古江線の新設工事にたずさわっていた当時、いくつものトンネルをつくった。そのために、いくつもの山をけずった。墓地があったところも線路にした。

工事用の蒸気機関車に乗って、その現場について行ったとき、ぼくは粗末な木箱の中や地べたの上に、茶色になった頭蓋骨が何十個も並べられているのを目にしたことがある。墓石もごろごろ転がっていた。うす気味のわるい光景だったが、なんでこんなことをするのだろう、かわいそうじゃないかとおもった。

それからひと月ほどして、父は不思議な話をした。

掘り返された墓からは人骨のほかに、金や銀を含んだ古い貨幣や装飾品がたくさん出てきたという。その金や銀を争うようにして懐に入れた人夫たちがいて、その後、みな気がふれてしまったり、大けがをしたというのだ。内容は忘れてしまったが、「そのお墓に入っていた人はねぇ……」と持ち主の家の由来も聞かせてくれた。

墓の下から出た財宝を失敬したら、罰が当たったなんて、どこかで聞いたようなつくり話をするねぇと、いまでは鼻先で笑われるかもしれないが……。

では、もうひとつ。

ぼくは元建設省の地方機関が発行していた広報誌の編集委員をしていたことがあって、そのとき九州自動車道の建設工事にかかわっていたという職員から、こんな話を聞いた。

「××の先にあるカーブを走るときは、気をつけた方がいいですよ。あそこはよく事故が起きることで有名です。もとは墓地だったんですよ。事故が起きるところはだいたいそうですね、そういう場所はあちこちにありますよ」

聞いて、びっくりした。しかし、すぐにそんなことってあるんだろうなぁ、とおもった。

朝ドラで、ふと耳にしたセリフから、話があちこち飛んでしまい、神社から墓の話になってしまったが、昔から地元で大切にされてきた場所や言い伝えは、知っておいた方がよさそうである。

■いつの間にか、近くにあるどんぐりの実が大きくなっていた。イチゴと同じように、一番果が飛びぬけて大きい。

政治家のいろんな顔を見た ― 2021年07月21日 10時26分

あさって開会式を迎える東京オリンピックの陰に隠れるようにして、永田町ではまたぞろ権力闘争がはじまったようだ。顔ぶれは、もういい加減にしてくれ、といいたくなるような面々ばかり。

初出馬のときに相談を受けて、東京まで出かけて会い、この人はいいなぁとおもった元官僚も息苦しい雌伏のときが続いている。特筆に値する人材だとおもうが、一般の人々から認知されることもないままだ。

名刺一枚でどんな人にも会えた記者時代、ぼくは毎週、永田町の議員会館の部屋に代議士や参議院議員を訪ねていた。

政治家も玉石混交である。なかには当選者の頭数を増やすためだけの目的で担ぎだされたとしかおもえない人もいた。(同じような議員はいまもいらっしゃるようだが……)

テレビの人気アナウンサーだったM氏もそうで、政治の舞台ではまったく出番がなかった。たまに彼の姿を見かけたのは、ホテルで開かれた政治資金集めのパーティー会場の片隅。何をやっていたのかといえば、そのパーティーの主役を歯の浮くような言葉で持ちあげる司会だった。

そんなM氏を議員会館の部屋に訪ねると、テレビで見ていた表情とは別人の顔が待っていた。太ったからだに丸い顔。目を糸のように細くして、あの親しみに満ちた表情のカケラもない。まるで仇をにらみつけるように目のすわった恐ろしい形相だった。

「俺はいつもパーティーの司会ばかりだ。ぜひ、出馬してくれと、泣きつかれたから、出てやったんだ。トップ当選して、一生懸命に政策の勉強もしているのに、いつまで経っても軽いポストのままだ。俺のことをバカにしていやがる」

担ぎ出した方は海千山千のやり手だから、その裏側にあるもうひとつの冷然な顔が見えていなかったのだろうか。

「国会止め男」と言われていたO氏は食えない男だった。右手でパッとメガネを外し、それを頭上でふりかざして、声を張り上げる。これがいつもの彼のパフォーマンス。テレビ中継のカメラを意識した得意のポーズだった。

O氏が予算委員会で質問する日、朝から永田町の議員会館は完全なお休みモードだった。「緊迫する国会、ヤマ場を迎える」といった調子の報道とは真逆の雰囲気である。

完全な出来レースで、もちろん政治記者たちも先刻承知。その国会止め男のO氏にも取材したことがある。彼はせせら笑うように、こう言った。

「まぁ、爆弾質問なんてね、そんなのはね、自民党も承知の上だから。でも、ほかの議員にはできないね、(自民党筋からも)わたしにやってくれ、というんだ」

この人もテレビのイメージとは大違い。ま、この世界ではよくあることだが。

もちろん、「謦咳(けいがい)に接する」と感じさせる代議士もいた。「北海道のヒグマ」と言われた中川一郎氏もそのひとり。1982年の自民党総裁選の予備選挙に立候補した中川氏を長崎の宿泊先で取材したことがある。白の肌着一枚に、白のステテコという格好であぐらをかいている彼とビールを飲みながら、差し向かいで1時間ばかり。

国際関係から通商問題、地域経済まで、何でもござれで、生意気盛りのぼくの質問をはぐらかすことはなかった。さぁ、話そうや、君の意見も聞かせてくれという風に、ゆったり胸元を広げて、いかつい面相がほころんだときの、あの人なつっこい笑顔。ぜんぜん距離を感じさせない人だった。

この人が東京のニューオータニで、初めて自分の政治資金を集める励ます会を開いたとき、その会合に向かう黒塗りのハイヤーの列がホテルのある赤坂から国会議事堂周辺までつながって、大渋滞を引き起こしたという伝説の秘密がわかった気がした。

あのころの一目置かれていた政治家たちは、目の前にいる若い記者を育ててやろうという器の大きさがあった。そのことをたのしみにしている様子が、こちらにも伝わってくる。だから質問の内容も懸命に考えた。会うたびに自分が成長していることを確信できて、仕事の励みになったものだ。

その中川氏が自死する前の総裁選予備選のさなかに、電話口で涙を流しながら、怒鳴っていたという目撃談がある。電話の相手は土壇場になって態度を豹変させ、ライバル候補に寝返っていた。しかし、彼にもそうするしかない事情があった。

後にその代議士も総裁の椅子を目指したが、ついていく人は少なかった。「因果はめぐる」は、言い過ぎか。(中川氏が泣きながら激怒した情報には、相手が別人のもうひとつの有名な目撃談がある。)

中川氏が大好きだった某氏は、「中川さんが亡くなった後、金庫の中を確かめたら、カネはじゅうぶんにあった。だから自殺の原因は、総裁選で政治資金がなくなったからではない。人は外からの攻撃には強くても、内側から崩れるともろいものだ。豪快に見えていた中川さんもそうだったのかもしれないね」と言っていた。まだ57歳だった。つくづく政治の世界は非情だとおもう。

とりあげた3人は、いずれも外向きの顔のほかに、内心の顔を秘めていた。政治家だけではない、人はみなそういうものだろう。

いまの政権が崩れるとしたら、おそらく内側からという予感がする。

■あんなにいたクマゼミが昨年あたりから激減した。35度以上の猛暑日がつづく異常さにやられてしまったのだろうか。この夏はセミの抜け殻も少ない。

初出馬のときに相談を受けて、東京まで出かけて会い、この人はいいなぁとおもった元官僚も息苦しい雌伏のときが続いている。特筆に値する人材だとおもうが、一般の人々から認知されることもないままだ。

名刺一枚でどんな人にも会えた記者時代、ぼくは毎週、永田町の議員会館の部屋に代議士や参議院議員を訪ねていた。

政治家も玉石混交である。なかには当選者の頭数を増やすためだけの目的で担ぎだされたとしかおもえない人もいた。(同じような議員はいまもいらっしゃるようだが……)

テレビの人気アナウンサーだったM氏もそうで、政治の舞台ではまったく出番がなかった。たまに彼の姿を見かけたのは、ホテルで開かれた政治資金集めのパーティー会場の片隅。何をやっていたのかといえば、そのパーティーの主役を歯の浮くような言葉で持ちあげる司会だった。

そんなM氏を議員会館の部屋に訪ねると、テレビで見ていた表情とは別人の顔が待っていた。太ったからだに丸い顔。目を糸のように細くして、あの親しみに満ちた表情のカケラもない。まるで仇をにらみつけるように目のすわった恐ろしい形相だった。

「俺はいつもパーティーの司会ばかりだ。ぜひ、出馬してくれと、泣きつかれたから、出てやったんだ。トップ当選して、一生懸命に政策の勉強もしているのに、いつまで経っても軽いポストのままだ。俺のことをバカにしていやがる」

担ぎ出した方は海千山千のやり手だから、その裏側にあるもうひとつの冷然な顔が見えていなかったのだろうか。

「国会止め男」と言われていたO氏は食えない男だった。右手でパッとメガネを外し、それを頭上でふりかざして、声を張り上げる。これがいつもの彼のパフォーマンス。テレビ中継のカメラを意識した得意のポーズだった。

O氏が予算委員会で質問する日、朝から永田町の議員会館は完全なお休みモードだった。「緊迫する国会、ヤマ場を迎える」といった調子の報道とは真逆の雰囲気である。

完全な出来レースで、もちろん政治記者たちも先刻承知。その国会止め男のO氏にも取材したことがある。彼はせせら笑うように、こう言った。

「まぁ、爆弾質問なんてね、そんなのはね、自民党も承知の上だから。でも、ほかの議員にはできないね、(自民党筋からも)わたしにやってくれ、というんだ」

この人もテレビのイメージとは大違い。ま、この世界ではよくあることだが。

もちろん、「謦咳(けいがい)に接する」と感じさせる代議士もいた。「北海道のヒグマ」と言われた中川一郎氏もそのひとり。1982年の自民党総裁選の予備選挙に立候補した中川氏を長崎の宿泊先で取材したことがある。白の肌着一枚に、白のステテコという格好であぐらをかいている彼とビールを飲みながら、差し向かいで1時間ばかり。

国際関係から通商問題、地域経済まで、何でもござれで、生意気盛りのぼくの質問をはぐらかすことはなかった。さぁ、話そうや、君の意見も聞かせてくれという風に、ゆったり胸元を広げて、いかつい面相がほころんだときの、あの人なつっこい笑顔。ぜんぜん距離を感じさせない人だった。

この人が東京のニューオータニで、初めて自分の政治資金を集める励ます会を開いたとき、その会合に向かう黒塗りのハイヤーの列がホテルのある赤坂から国会議事堂周辺までつながって、大渋滞を引き起こしたという伝説の秘密がわかった気がした。

あのころの一目置かれていた政治家たちは、目の前にいる若い記者を育ててやろうという器の大きさがあった。そのことをたのしみにしている様子が、こちらにも伝わってくる。だから質問の内容も懸命に考えた。会うたびに自分が成長していることを確信できて、仕事の励みになったものだ。

その中川氏が自死する前の総裁選予備選のさなかに、電話口で涙を流しながら、怒鳴っていたという目撃談がある。電話の相手は土壇場になって態度を豹変させ、ライバル候補に寝返っていた。しかし、彼にもそうするしかない事情があった。

後にその代議士も総裁の椅子を目指したが、ついていく人は少なかった。「因果はめぐる」は、言い過ぎか。(中川氏が泣きながら激怒した情報には、相手が別人のもうひとつの有名な目撃談がある。)

中川氏が大好きだった某氏は、「中川さんが亡くなった後、金庫の中を確かめたら、カネはじゅうぶんにあった。だから自殺の原因は、総裁選で政治資金がなくなったからではない。人は外からの攻撃には強くても、内側から崩れるともろいものだ。豪快に見えていた中川さんもそうだったのかもしれないね」と言っていた。まだ57歳だった。つくづく政治の世界は非情だとおもう。

とりあげた3人は、いずれも外向きの顔のほかに、内心の顔を秘めていた。政治家だけではない、人はみなそういうものだろう。

いまの政権が崩れるとしたら、おそらく内側からという予感がする。

■あんなにいたクマゼミが昨年あたりから激減した。35度以上の猛暑日がつづく異常さにやられてしまったのだろうか。この夏はセミの抜け殻も少ない。

最近のコメント