日本の夏におもう ― 2023年08月08日 17時11分

九州の南部は亜熱帯化が進んでいる。そう言われたのは20世紀末だったか。

10代の終わりごろまでは、母の郷里である大分県の最南端の海がサンゴの北限と言われていた。その海で潜るおもしろさを覚えて、水も、岩場の海底も、熱帯魚も、みんな美しい海はひそかな自慢だった。いまは東京湾でもサンゴが広がっている。

このところの明け方の気温は熱帯並みの30度。昼間は体温越えの37度。もっとも暑いところは40度を記録した。

これはもう、ぼくが知っている日本の夏ではない。

暑さにやられた頭に免じて、はっきり言わせてもらう。暑さは人の命を奪う。

大学3年生の夏休みだった。その日はいまほどではないが暑い日で、血のつながっていない2つ年上の従兄は陸上自衛隊の過酷な訓練中に急死した。新聞にも出ていて、炎天下の行軍中に崩れ落ちたという。両親が離婚して、一緒についていった父親は再婚して、2、3年後に癌で亡くなった。高校生と中学生のふたりの妹が頼り切っていた兄さんだった。

12年前の7月半ばには、父を亡くした。施設に入っていた母を毎日欠かさず訪ねていたが、その日だけ顔を見せなかった。熱中症が原因だった。

どちらも絶対に、「防げたはず」、である。悔しい思いはいまも消えない。

ここからは、ぼくにとっては因縁の深い地球温暖化について、別の角度から進める。(何だか肩に力が入ってきた)

まず、絶対的な法則から。

人も、生物も、メシが食えるところに集まるのだ。

生態系の破壊とか、生物の多様性とか、そんなこむずかしい説明はなくても、人の動きや心理をちょっとよくみればわかることである。

メシが食えるところに、人は集まって来る。メシが食えない会社は人気がない。儲けている会社、伸びそうな業界、安心して食えるところへ人は行きたいのだ。

個人的な見解では、自然界の魚も、植物も、昆虫も、その他の動物たちもまったく同じである。

サンマが獲れなくなったのも、ブリが北海道で獲れるようになったのも、魚たちにとって、いままでいっぱいメシがあった快適な場所が変わったからである。食える場所にさっさと移って行ったのだ。

反対に場所を移動できない生物や、逃げる場所のない生物は絶滅してしまう。わかりやすい例は、生まれたときから一歩も動けない植物である。元は緑の大地だった砂漠をみたら、一目瞭然だろう。(だが、植物もしたたかである。それについては後述する)

この際だから、異論反論は横に置いて、もっと突っ込んでみたい。

食っていけなくなった人がその土地を捨てると、「難民」という事態が発生する。

「人間は地球の一員」という。それならサンゴも、サンマも、ブリも同じ地球の一員だから、それまでの居場所を追われた難民たちと変わらない。

植物のタネは、高度9千メートルの上空を流れているジェット気流に乗って飛んでいるという。これまで暖かい土地でしか育たなかった植物のタネがはるか上空を飛んで移動して、いまは適温になった北国で根付くようになっている。生き抜くため、子孫を残すために、リスクを省みずに新天地を求めて旅に出る。こちらも「難民」と認めてあげよう。

ずいぶん乱暴な言い草になってしまったが、暗い話だけではない、明るい兆しもある。その希望の星は「新しい人」。

なにも特別なことをしている人ではない。きちんとゴミを選別するなど、できるところから地球環境保護活動に取り組んでいる人たちのことを、ぼくは「新しい人」だとおもっている。

スポーツのワールドカップでも、試合の後で、日本人は選手も観客もきれいにゴミを片づける。外国人はびっくりして、ニュースにもなる。これって、すごくいいことじゃないか。

地球を守ろう、の御旗を掲げて、世界中の同志とネットワークをつくって、積極的に活動している若者たちの後ろには、こうした名もない人々の大応援団がついているのだ。

若者タチヨ、ガンバッテオクレ。未来ハ、キミタチノ、手ノ中ニアル。

もともと日本人には身近な自然を神様とあがめて、大事にしてきたDNAがある。目先のことばかりに気をとられて、こんなことも、いつの間にか忘れられてしまったのかもしれないが。

■昼下がりの夏の室見川。こんないいところがあるのに、「熱中症のキケンがあります。不要不急の外出はお止めください」の御触れのせいか、だれもいない。

アウトドア満開だった日本の夏が恋しい。

10代の終わりごろまでは、母の郷里である大分県の最南端の海がサンゴの北限と言われていた。その海で潜るおもしろさを覚えて、水も、岩場の海底も、熱帯魚も、みんな美しい海はひそかな自慢だった。いまは東京湾でもサンゴが広がっている。

このところの明け方の気温は熱帯並みの30度。昼間は体温越えの37度。もっとも暑いところは40度を記録した。

これはもう、ぼくが知っている日本の夏ではない。

暑さにやられた頭に免じて、はっきり言わせてもらう。暑さは人の命を奪う。

大学3年生の夏休みだった。その日はいまほどではないが暑い日で、血のつながっていない2つ年上の従兄は陸上自衛隊の過酷な訓練中に急死した。新聞にも出ていて、炎天下の行軍中に崩れ落ちたという。両親が離婚して、一緒についていった父親は再婚して、2、3年後に癌で亡くなった。高校生と中学生のふたりの妹が頼り切っていた兄さんだった。

12年前の7月半ばには、父を亡くした。施設に入っていた母を毎日欠かさず訪ねていたが、その日だけ顔を見せなかった。熱中症が原因だった。

どちらも絶対に、「防げたはず」、である。悔しい思いはいまも消えない。

ここからは、ぼくにとっては因縁の深い地球温暖化について、別の角度から進める。(何だか肩に力が入ってきた)

まず、絶対的な法則から。

人も、生物も、メシが食えるところに集まるのだ。

生態系の破壊とか、生物の多様性とか、そんなこむずかしい説明はなくても、人の動きや心理をちょっとよくみればわかることである。

メシが食えるところに、人は集まって来る。メシが食えない会社は人気がない。儲けている会社、伸びそうな業界、安心して食えるところへ人は行きたいのだ。

個人的な見解では、自然界の魚も、植物も、昆虫も、その他の動物たちもまったく同じである。

サンマが獲れなくなったのも、ブリが北海道で獲れるようになったのも、魚たちにとって、いままでいっぱいメシがあった快適な場所が変わったからである。食える場所にさっさと移って行ったのだ。

反対に場所を移動できない生物や、逃げる場所のない生物は絶滅してしまう。わかりやすい例は、生まれたときから一歩も動けない植物である。元は緑の大地だった砂漠をみたら、一目瞭然だろう。(だが、植物もしたたかである。それについては後述する)

この際だから、異論反論は横に置いて、もっと突っ込んでみたい。

食っていけなくなった人がその土地を捨てると、「難民」という事態が発生する。

「人間は地球の一員」という。それならサンゴも、サンマも、ブリも同じ地球の一員だから、それまでの居場所を追われた難民たちと変わらない。

植物のタネは、高度9千メートルの上空を流れているジェット気流に乗って飛んでいるという。これまで暖かい土地でしか育たなかった植物のタネがはるか上空を飛んで移動して、いまは適温になった北国で根付くようになっている。生き抜くため、子孫を残すために、リスクを省みずに新天地を求めて旅に出る。こちらも「難民」と認めてあげよう。

ずいぶん乱暴な言い草になってしまったが、暗い話だけではない、明るい兆しもある。その希望の星は「新しい人」。

なにも特別なことをしている人ではない。きちんとゴミを選別するなど、できるところから地球環境保護活動に取り組んでいる人たちのことを、ぼくは「新しい人」だとおもっている。

スポーツのワールドカップでも、試合の後で、日本人は選手も観客もきれいにゴミを片づける。外国人はびっくりして、ニュースにもなる。これって、すごくいいことじゃないか。

地球を守ろう、の御旗を掲げて、世界中の同志とネットワークをつくって、積極的に活動している若者たちの後ろには、こうした名もない人々の大応援団がついているのだ。

若者タチヨ、ガンバッテオクレ。未来ハ、キミタチノ、手ノ中ニアル。

もともと日本人には身近な自然を神様とあがめて、大事にしてきたDNAがある。目先のことばかりに気をとられて、こんなことも、いつの間にか忘れられてしまったのかもしれないが。

■昼下がりの夏の室見川。こんないいところがあるのに、「熱中症のキケンがあります。不要不急の外出はお止めください」の御触れのせいか、だれもいない。

アウトドア満開だった日本の夏が恋しい。

本の処分に悩む ― 2023年08月10日 17時47分

沖縄の周辺を何日ものろのろ、うろちょろしていた台風6号がここ福岡でも強風と本降りの雨でひと暴れして、ようやく過ぎ去った。今度は7号が日本列島に近づいている。

台風の当たり年になったら嫌だなぁ。カミさんが働きに出ていて、食品などの買い物はぼくがやっているから、毎日の食事に欠かせない野菜まで値上がりすると困ってしまうのだ。主婦のみなさんの気持ちが肌身でわかるようになってきた。ため息の出るときもあるが、それだけ見る目が多角的になったということだろう。

「さてと、気分転換に、本屋にでも行くか」

雨が上がったので、一発気合いを入れて、歩いて10分ほどのブックオフに行って来た。目当ては1冊110円の文庫本である。ラッキーなことに、お盆セールの初日で、全商品が2割引きだった。とくに欲しい本はなかったけれど、よく読まれていそうな本を3冊買った。

新古本とでも言うのだろうか、みな新品同様にきれいである。裏表紙を見たら、570円、470円、370円の値札の上に、110円の札が貼ってある。賞味期限切れが迫った食品を安値で販売しているスーパーのお買い得コーナーのようなものだ。

数年前は、ぼくがゴーストライターで書いた単行本も110円均一の棚に並んでいた。ページをめくったら、ところどころにボールペンの黒い線が引いてあった。曲がりくねった乱暴な線だった。すぐ閉じて棚に戻した。

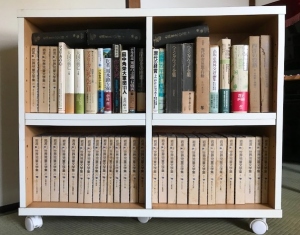

こんな商売が成り立つのだから、世間には本の処分に困っている人がゴマンといるらしい。ぼくもここ2年ほどの間に600冊から700冊ぐらい廃品回収に出した。古本屋に持って行っても買ってもらえないのだから、泣く泣くそうするしかなかった。それでもまだ借りている貸倉庫のなかだけでも2,000冊ほどある。

倉庫代がもったいないし、カミさんには「とっておいても、もう読まないでしょ」と冷たく言われるし、どうして処分するか、考えたくもないことでずっと悩んでいる。

本が増えるのは仕方のないことだった。さまざま人を取材して原稿を書いていたから、それらのテーマに関する知識がどうしても必要になる。そこで、テーマが決まると、あの立花隆さんのやり方を見習って、入門書を1冊とより詳しく書かれた本を2冊買って、やっつけ勉強をしていた。テーマはそのときどきで変わるから、本も雑誌もどんどん増えて行った。編集ライター稼業の宿命のようなものである。

80年代のはじめ、福岡に転居してきたころの東京と地方都市の情報格差はとてつもなく大きかった。

書店もそうだった。大手企業が密集している東京・丸の内にあった書店と福岡・天神のそれとでは、とりわけビジネスマンを対象にした本の品ぞろえがまるで違っていた。

東京にいるときには気がつかなかったけれど、福岡市にはないビジネス関係の本がいろいろ山積みされていた。「この本は会社の研修で読んだな。とても参考になったね」と連れに話しかけているサラリーマンの声も耳にしたことがある。

横からそっとのぞくと、その本の筆者の名前をぼくは知らなかった。これはいかんと焦った。中央と地方の情報格差の現実を前にして、「都落ち」という言葉の苦い味を噛みしめたのは二度や三度ではない。

最後に、本にまつわる忘れられない話をもうひとつ。

高校時代の友だちの父親は難関の一流国立大学卒とかで、学生時代に試験が終わったら、「ぜんぶ頭に入っているから、もうこの本も、この本も要らんわい」と言って、授業で使っていた本をぽんぽん池に投げ捨てたという。

本を手にするとき、よくこの話を思い出す。

当方はお恥ずかしい次第で、読む端から忘れてしまう。それも処分しきれない要因で、買い集めた本の内容を聞かれたら、何も答えられずに黙ってうつむくしかない。

本棚に収まり切れずに、ホコリをかぶっている本たちを見ながら、あの友だちのオヤジサンのアタマがオレにもあったらなぁと、何度おもったかしれない。

■長男に、待望の子どもが生まれてくるとわかって、とっておいた本の行き場がひとつ見つかった。処分しないでよかった、そう勝手に決め込んでいる。

その本とは毎月2冊ずつ刊行されていた岩波書店の世界児童文学集(全30巻)。ふたりの息子によれば、「だって子どもころは本しかなかったもん」ということらしいが、兄弟仲良く、何度も繰り返し読んでいた。

でもなぁ、あのころはスマホも、ゲームもなかったからなぁ。はたして生まれてくる子はおもしろがって読んでくれるだろうか。

同じように孫を育てる自信はまったくありません。

台風の当たり年になったら嫌だなぁ。カミさんが働きに出ていて、食品などの買い物はぼくがやっているから、毎日の食事に欠かせない野菜まで値上がりすると困ってしまうのだ。主婦のみなさんの気持ちが肌身でわかるようになってきた。ため息の出るときもあるが、それだけ見る目が多角的になったということだろう。

「さてと、気分転換に、本屋にでも行くか」

雨が上がったので、一発気合いを入れて、歩いて10分ほどのブックオフに行って来た。目当ては1冊110円の文庫本である。ラッキーなことに、お盆セールの初日で、全商品が2割引きだった。とくに欲しい本はなかったけれど、よく読まれていそうな本を3冊買った。

新古本とでも言うのだろうか、みな新品同様にきれいである。裏表紙を見たら、570円、470円、370円の値札の上に、110円の札が貼ってある。賞味期限切れが迫った食品を安値で販売しているスーパーのお買い得コーナーのようなものだ。

数年前は、ぼくがゴーストライターで書いた単行本も110円均一の棚に並んでいた。ページをめくったら、ところどころにボールペンの黒い線が引いてあった。曲がりくねった乱暴な線だった。すぐ閉じて棚に戻した。

こんな商売が成り立つのだから、世間には本の処分に困っている人がゴマンといるらしい。ぼくもここ2年ほどの間に600冊から700冊ぐらい廃品回収に出した。古本屋に持って行っても買ってもらえないのだから、泣く泣くそうするしかなかった。それでもまだ借りている貸倉庫のなかだけでも2,000冊ほどある。

倉庫代がもったいないし、カミさんには「とっておいても、もう読まないでしょ」と冷たく言われるし、どうして処分するか、考えたくもないことでずっと悩んでいる。

本が増えるのは仕方のないことだった。さまざま人を取材して原稿を書いていたから、それらのテーマに関する知識がどうしても必要になる。そこで、テーマが決まると、あの立花隆さんのやり方を見習って、入門書を1冊とより詳しく書かれた本を2冊買って、やっつけ勉強をしていた。テーマはそのときどきで変わるから、本も雑誌もどんどん増えて行った。編集ライター稼業の宿命のようなものである。

80年代のはじめ、福岡に転居してきたころの東京と地方都市の情報格差はとてつもなく大きかった。

書店もそうだった。大手企業が密集している東京・丸の内にあった書店と福岡・天神のそれとでは、とりわけビジネスマンを対象にした本の品ぞろえがまるで違っていた。

東京にいるときには気がつかなかったけれど、福岡市にはないビジネス関係の本がいろいろ山積みされていた。「この本は会社の研修で読んだな。とても参考になったね」と連れに話しかけているサラリーマンの声も耳にしたことがある。

横からそっとのぞくと、その本の筆者の名前をぼくは知らなかった。これはいかんと焦った。中央と地方の情報格差の現実を前にして、「都落ち」という言葉の苦い味を噛みしめたのは二度や三度ではない。

最後に、本にまつわる忘れられない話をもうひとつ。

高校時代の友だちの父親は難関の一流国立大学卒とかで、学生時代に試験が終わったら、「ぜんぶ頭に入っているから、もうこの本も、この本も要らんわい」と言って、授業で使っていた本をぽんぽん池に投げ捨てたという。

本を手にするとき、よくこの話を思い出す。

当方はお恥ずかしい次第で、読む端から忘れてしまう。それも処分しきれない要因で、買い集めた本の内容を聞かれたら、何も答えられずに黙ってうつむくしかない。

本棚に収まり切れずに、ホコリをかぶっている本たちを見ながら、あの友だちのオヤジサンのアタマがオレにもあったらなぁと、何度おもったかしれない。

■長男に、待望の子どもが生まれてくるとわかって、とっておいた本の行き場がひとつ見つかった。処分しないでよかった、そう勝手に決め込んでいる。

その本とは毎月2冊ずつ刊行されていた岩波書店の世界児童文学集(全30巻)。ふたりの息子によれば、「だって子どもころは本しかなかったもん」ということらしいが、兄弟仲良く、何度も繰り返し読んでいた。

でもなぁ、あのころはスマホも、ゲームもなかったからなぁ。はたして生まれてくる子はおもしろがって読んでくれるだろうか。

同じように孫を育てる自信はまったくありません。

政治家も風化する ― 2023年08月22日 17時39分

8月はヒロシマ、ナガサキ、そして終戦の日。青い空の下、セミの声を聞きながら、いつも以上に強くおもうのは、あんな戦争をしなければよかったのに、ということである。

中国、北朝鮮、ロシアの独裁国家が手を組んで、日本をはじめ、アメリカを中心とする西側諸国との非難応酬、軍拡競争、経済制裁の争いは激しくなる一方だ。核兵器の言葉を聞かない日はない。

こういうときに、ひと昔前の政治家だったら、どんな手を打っただろうか。わずか50年前の国会にはどんな政治家がいたのか。まったく知らない人も多くなったとおもうので、少しだけ書き留めておこう。

参議院には、帝国海軍の戦闘機パイロットのエースで真珠湾攻撃に参戦し、航空参謀を務めた源田実がいた。取材したときの眼光の鋭さはいまも印象に残っている。まさしく太平洋戦争の生き証人だった。

戦後のエリートを輩出した短期現役士官(略称は短現。海軍が旧制大学卒業者などを対象に2年間に限って採用した)には、中曽根康弘や政界寝業師と言われた松野頼三などがいて、両者とも防衛庁長官を務めた。また、その特異なキャリアから満州浪人とも言われた三原朝雄も防衛庁長官を経験している。

ぼくがいちばん興味深かったのは、政権の大番頭で、スポークスマンの大役を担う官房長官ポストである。ここにも戦火をくぐってきた個性の強い大物政治家が登用されていた。

すぐ頭に浮かぶのは、次の3人。

福田内閣で官房長官だった園田直は中隊長から陸軍大尉。外相を務めていたとき、日中平和条約に署名・調印している。

武闘派と言われた梶山清六は陸軍の軍曹だった。橋本内閣の官房長官。通産族のドンとしても知られ、通産大臣、自民党幹事長なども歴任した。

カミソリと言われた後藤田正晴は、中曽根内閣の長期政権を支えた。東大法学部卒の内務官僚だったが、陸軍に徴兵されて二等兵からスタートしている。

中曽根がレーガン米大統領との初めての日米首脳会議で、日本列島を不沈空母と見立てる発言をしたとき、上司に当たる最高権力者の中曽根を強く諫めたことでも知られる。大平正芳が集めた当代最高レベルのブレーンをそのまま引き継いだ中曽根も、忖度とは無縁の忠告に耳を傾けた。

この3人はいくつもの大臣の重責をこなしている。いずれも戦後の焼け野が原に立って、戦争は二度と繰り返してはいけない、資源のない日本は通商で生きる国なのだという強い覚悟があったとおもう。

もし、いま彼らが官房長官だったら、首相の知恵袋、よき相談相手、内閣の大番頭として、どんな指揮を執るだろうか。できることなら、その考えを聞いてみたいものである。

こんなふうになるまで放っておかないよ、打つ手はいくらでもあるんだから。どんなに嫌いな相手でも、その懐に飛び込んで腹を割って話をするよ、とでも答えるだろうか。

反対に、記憶に新しいところでは、自分の気に入らない異論、反論は無視して、敵意をむき出しに、まともな議論を避けつづけた国のリーダーがいた。いまでは庶民の間でも、自分の気に入らない言動と思われたら最後で、ネットで袋叩きにあうという声をよく耳にする。顔も見えない相手から罵詈罵倒の集中砲火を浴びて、自殺に追い込まれた人までいる。

いやな世の中になったものだ。

ここから連想するのは、戦時下の「非国民」という言葉である。権力に逆らうと非国民のレッテルを貼られた。当時は言論出版も厳しい取り締まりを受けた。戦争のこのような暗黒の歴史も忘れられているのかもしれない。

ぼくは戦争を知らない世代だが、戦争の想像力を無くしてはいけないとおもっている。

先ごろ癌で亡くなった坂本龍一は、こんなことを言っていたという。

「このごろの日本は、言いたいことが言えない国になった」

やっぱり、彼もそうおもっていたんだ。何かが崩れて始めていることに気がついていたのだ。

いま声を大にして言いたい。

再び戦争を起こさないためにも、子どもたちもためにも、言いたいことが言える社会であらねば。

■母親が4羽のコガモを引率している。スマホを向けたとたんに警戒モード。この猛暑のなか、熱中症にもならずに生き延びている。

中国、北朝鮮、ロシアの独裁国家が手を組んで、日本をはじめ、アメリカを中心とする西側諸国との非難応酬、軍拡競争、経済制裁の争いは激しくなる一方だ。核兵器の言葉を聞かない日はない。

こういうときに、ひと昔前の政治家だったら、どんな手を打っただろうか。わずか50年前の国会にはどんな政治家がいたのか。まったく知らない人も多くなったとおもうので、少しだけ書き留めておこう。

参議院には、帝国海軍の戦闘機パイロットのエースで真珠湾攻撃に参戦し、航空参謀を務めた源田実がいた。取材したときの眼光の鋭さはいまも印象に残っている。まさしく太平洋戦争の生き証人だった。

戦後のエリートを輩出した短期現役士官(略称は短現。海軍が旧制大学卒業者などを対象に2年間に限って採用した)には、中曽根康弘や政界寝業師と言われた松野頼三などがいて、両者とも防衛庁長官を務めた。また、その特異なキャリアから満州浪人とも言われた三原朝雄も防衛庁長官を経験している。

ぼくがいちばん興味深かったのは、政権の大番頭で、スポークスマンの大役を担う官房長官ポストである。ここにも戦火をくぐってきた個性の強い大物政治家が登用されていた。

すぐ頭に浮かぶのは、次の3人。

福田内閣で官房長官だった園田直は中隊長から陸軍大尉。外相を務めていたとき、日中平和条約に署名・調印している。

武闘派と言われた梶山清六は陸軍の軍曹だった。橋本内閣の官房長官。通産族のドンとしても知られ、通産大臣、自民党幹事長なども歴任した。

カミソリと言われた後藤田正晴は、中曽根内閣の長期政権を支えた。東大法学部卒の内務官僚だったが、陸軍に徴兵されて二等兵からスタートしている。

中曽根がレーガン米大統領との初めての日米首脳会議で、日本列島を不沈空母と見立てる発言をしたとき、上司に当たる最高権力者の中曽根を強く諫めたことでも知られる。大平正芳が集めた当代最高レベルのブレーンをそのまま引き継いだ中曽根も、忖度とは無縁の忠告に耳を傾けた。

この3人はいくつもの大臣の重責をこなしている。いずれも戦後の焼け野が原に立って、戦争は二度と繰り返してはいけない、資源のない日本は通商で生きる国なのだという強い覚悟があったとおもう。

もし、いま彼らが官房長官だったら、首相の知恵袋、よき相談相手、内閣の大番頭として、どんな指揮を執るだろうか。できることなら、その考えを聞いてみたいものである。

こんなふうになるまで放っておかないよ、打つ手はいくらでもあるんだから。どんなに嫌いな相手でも、その懐に飛び込んで腹を割って話をするよ、とでも答えるだろうか。

反対に、記憶に新しいところでは、自分の気に入らない異論、反論は無視して、敵意をむき出しに、まともな議論を避けつづけた国のリーダーがいた。いまでは庶民の間でも、自分の気に入らない言動と思われたら最後で、ネットで袋叩きにあうという声をよく耳にする。顔も見えない相手から罵詈罵倒の集中砲火を浴びて、自殺に追い込まれた人までいる。

いやな世の中になったものだ。

ここから連想するのは、戦時下の「非国民」という言葉である。権力に逆らうと非国民のレッテルを貼られた。当時は言論出版も厳しい取り締まりを受けた。戦争のこのような暗黒の歴史も忘れられているのかもしれない。

ぼくは戦争を知らない世代だが、戦争の想像力を無くしてはいけないとおもっている。

先ごろ癌で亡くなった坂本龍一は、こんなことを言っていたという。

「このごろの日本は、言いたいことが言えない国になった」

やっぱり、彼もそうおもっていたんだ。何かが崩れて始めていることに気がついていたのだ。

いま声を大にして言いたい。

再び戦争を起こさないためにも、子どもたちもためにも、言いたいことが言える社会であらねば。

■母親が4羽のコガモを引率している。スマホを向けたとたんに警戒モード。この猛暑のなか、熱中症にもならずに生き延びている。

抗がん剤よ、効いてくれ ― 2023年08月23日 17時22分

先の月曜日は、再発防止のための化学療法の日。ほぼ2週間に1回のペースで抗がん剤の点滴を受けている。

この日、外科の担当医から「そろそろCTを撮りましょう」と言われた。

「ドキドキしますね」

「そうですね」

まるで他人ごとのように、「そうですね」はないだろうと思ったが、もしもぼくの癌細胞が転移していたら、自分のやってきた治療がうまく行かなかったことになる。医者だって、やっぱりドキドキするんだろうなと考え直した。

4月の半ば過ぎに抗がん剤を打ち始めてから約4か月、点滴の回数は合計9回になる。

すい臓癌が見つかって、すい臓の半分とそれにつながっている脾臓、リンパの一部を切除された。精神的にも、肉体的にもどん底できつかった。思い出すだけで胸が苦しくなる。

とにかく、CT検査を受けた後の「大丈夫ですよ」のひと言がほしい。

午後からは休みをとっていたカミさんを車に乗せて、彼女のかかりつけのK眼科医院に連れて行った。ぼくも何度かお世話になったことがある。定期的な診断なので、別に緊張感はなかった。

医院長のK先生はとても人柄のよい人で、診察の説明も的確でわかりやすく、安心感がある。ぼくたち夫婦は間違いなく名医だと絶大な信頼を寄せている。

カミさんによれば、K先生はここ1年間ぐらい、ときどき姿を見せない日もあって、彼の診察する日は患者が多いということだった。先生も年をとって、髪の毛が真っ白になって、少しやせたみたいという話を聞いていた。

ところが、診察を終えたカミさんから、まったく予想もしなかった現実を知らされたのだ。

患者の出入りがひと息ついたようで、診察が終わったばかりのカミさんに、K先生の方から話しかけてきたという。肝心なところを再現すると-、

「実は癌だとわかって、九大病院で治療を受けているんですよ」

「ええっ、うちの主人も癌が見つかって、この前、手術をしたばかりなんですよ」

「ほんとうですか。どこの癌ですか」

「すい臓癌です」

「じゃあ、同じだ。わたしもすい臓癌なんですよ。ステージは4です」

ショックだった。彼とぼくとは同じ歳である。よりにもよって同じすい臓癌とは。ぼくはステージ2だったから、まだよかった方で手術ができた。

だが、彼の方はもっと進行していて、ステージ4だという。手術ができるような状況ではない。ご自分でもよくわかっているはずだ。

仲のよかったノンフィクション作家の黒岩比佐子さんも、すい臓癌が見つかったときはステージ4だった。彼女は東大病院で抗がん剤治療を受けていたが、自著の出版を見届けてすぐに亡くなった。6年前に亡くなった叔母も手遅れだった。

すい臓癌は生存できる確率が低い。癌のなかでもいちばんと言っていいほど始末が悪い。K先生も駄目かもしれない。即座にそうおもった。先のブログで書いた歯科医は大腸癌だったが、あの人も発見が遅かった。

「ステージ4か。抗がん剤治療もむずかしいだろうな」

「でもね、今日は体調がいいそうよ。顔色もよかったし、そういう日はいっぱい食べることにしているんだって。抗がん剤もいまはいい薬があるだってね。体重も40キロ台から50キロ台まで回復してきたって。お父さんと同じだね」

抗がん剤もいい薬がある、そこは希望の持てる話だ。ぼくにとっても朗報だった。

「自分が癌だということも隠さずに話すようにしているんだって。そうしたら、ほとんどの患者さんの身のまわりにも癌の人がいることがわかって、みなさんが励ましてくれるって。お父さんが自分と同じ年齢で、同じすい臓癌だとわかって、最後に、ご主人によろしく伝えてください、と言ってたよ」

そういう顔は明るかったという。同じ癌のもっと重篤(じゅうとく)なはずの人からの「よろしく伝えてください」のひと言に、胸のなかに温かいものがじわりと流れて、やさしく締めつけられるようだった。

一緒に戦う仲間ができた。一緒に戦っている仲間がいる。抗がん剤よ、効いてくれ。

ぼくよりも症状が進んでいる、もっと深刻な人から、元気を、勇気をいただいた。

こころのこもった応援のメッセージはありがたく、しっかり頂戴した。

「がんばりましょう。一緒に戦って、お互いにもっと長生きしましょう」のエールを、精いっぱいの敬意を込めてお返ししたい。

■室見川沿いにある近くの公園。子どもの字で、「ホルトの木」と書いた札がある。「サクラ」や「クスノキ」もある。子どもたち、木登りもしたかな。

この日、外科の担当医から「そろそろCTを撮りましょう」と言われた。

「ドキドキしますね」

「そうですね」

まるで他人ごとのように、「そうですね」はないだろうと思ったが、もしもぼくの癌細胞が転移していたら、自分のやってきた治療がうまく行かなかったことになる。医者だって、やっぱりドキドキするんだろうなと考え直した。

4月の半ば過ぎに抗がん剤を打ち始めてから約4か月、点滴の回数は合計9回になる。

すい臓癌が見つかって、すい臓の半分とそれにつながっている脾臓、リンパの一部を切除された。精神的にも、肉体的にもどん底できつかった。思い出すだけで胸が苦しくなる。

とにかく、CT検査を受けた後の「大丈夫ですよ」のひと言がほしい。

午後からは休みをとっていたカミさんを車に乗せて、彼女のかかりつけのK眼科医院に連れて行った。ぼくも何度かお世話になったことがある。定期的な診断なので、別に緊張感はなかった。

医院長のK先生はとても人柄のよい人で、診察の説明も的確でわかりやすく、安心感がある。ぼくたち夫婦は間違いなく名医だと絶大な信頼を寄せている。

カミさんによれば、K先生はここ1年間ぐらい、ときどき姿を見せない日もあって、彼の診察する日は患者が多いということだった。先生も年をとって、髪の毛が真っ白になって、少しやせたみたいという話を聞いていた。

ところが、診察を終えたカミさんから、まったく予想もしなかった現実を知らされたのだ。

患者の出入りがひと息ついたようで、診察が終わったばかりのカミさんに、K先生の方から話しかけてきたという。肝心なところを再現すると-、

「実は癌だとわかって、九大病院で治療を受けているんですよ」

「ええっ、うちの主人も癌が見つかって、この前、手術をしたばかりなんですよ」

「ほんとうですか。どこの癌ですか」

「すい臓癌です」

「じゃあ、同じだ。わたしもすい臓癌なんですよ。ステージは4です」

ショックだった。彼とぼくとは同じ歳である。よりにもよって同じすい臓癌とは。ぼくはステージ2だったから、まだよかった方で手術ができた。

だが、彼の方はもっと進行していて、ステージ4だという。手術ができるような状況ではない。ご自分でもよくわかっているはずだ。

仲のよかったノンフィクション作家の黒岩比佐子さんも、すい臓癌が見つかったときはステージ4だった。彼女は東大病院で抗がん剤治療を受けていたが、自著の出版を見届けてすぐに亡くなった。6年前に亡くなった叔母も手遅れだった。

すい臓癌は生存できる確率が低い。癌のなかでもいちばんと言っていいほど始末が悪い。K先生も駄目かもしれない。即座にそうおもった。先のブログで書いた歯科医は大腸癌だったが、あの人も発見が遅かった。

「ステージ4か。抗がん剤治療もむずかしいだろうな」

「でもね、今日は体調がいいそうよ。顔色もよかったし、そういう日はいっぱい食べることにしているんだって。抗がん剤もいまはいい薬があるだってね。体重も40キロ台から50キロ台まで回復してきたって。お父さんと同じだね」

抗がん剤もいい薬がある、そこは希望の持てる話だ。ぼくにとっても朗報だった。

「自分が癌だということも隠さずに話すようにしているんだって。そうしたら、ほとんどの患者さんの身のまわりにも癌の人がいることがわかって、みなさんが励ましてくれるって。お父さんが自分と同じ年齢で、同じすい臓癌だとわかって、最後に、ご主人によろしく伝えてください、と言ってたよ」

そういう顔は明るかったという。同じ癌のもっと重篤(じゅうとく)なはずの人からの「よろしく伝えてください」のひと言に、胸のなかに温かいものがじわりと流れて、やさしく締めつけられるようだった。

一緒に戦う仲間ができた。一緒に戦っている仲間がいる。抗がん剤よ、効いてくれ。

ぼくよりも症状が進んでいる、もっと深刻な人から、元気を、勇気をいただいた。

こころのこもった応援のメッセージはありがたく、しっかり頂戴した。

「がんばりましょう。一緒に戦って、お互いにもっと長生きしましょう」のエールを、精いっぱいの敬意を込めてお返ししたい。

■室見川沿いにある近くの公園。子どもの字で、「ホルトの木」と書いた札がある。「サクラ」や「クスノキ」もある。子どもたち、木登りもしたかな。

臥薪嘗胆だからなぁ ― 2023年08月29日 09時33分

いま、ぼくたちは毎日のように中国がきらいになるようなシャワーを浴び続けている。中国の方でも日本をきらいになるシャワーが全開だ。どちらかと言えば、人口が約14億2,500万人もいる中国の方が勢いも激しいし、音も大きい。(よほどの頭の持ち主でもない限り、こんな相手と戦争をする国はないだろう)

どちらのシャワーも最初の出どころをよく見ると、そこにいるのは為政者たちと、政府の発表をメインのニュースにしているテレビや新聞等のメディアである。

ほんの少し前には、日本の為政者とその側近たちが自分たちに批判的な報道に腹を立てて、テレビ局や新聞社をコントロールしたくて脅しにかかったことがあった。学術会議の一件も、根もとにあるのはどうやら同じ理由らしい。だから納得のいく説明なんて、できるはずがないのだ。中国は報道の規制がもっとすごくて、やることも徹底している。

感情をあおるような報道のシャワーは個人の判断力をマヒさせる。ほら、見たことかで、あれよあれよという間に、岸田政権はぼくたち国民を守るためという大義名分の下、自衛のためなら敵のミサイル基地を攻撃することも辞さないと踏み込んでしまった。

その先には、ちゃんとぼくたちへの増税が待ち構えている。ぼくたちは新たな戦費の負担に協力するわけだ。そんなにも真剣にぼくたちのことを考えてくれているのだ。賛成だ、反対だと言っているのではない。理屈として、そうなっている。

「そこまでやるつもりはなかった」が、「引くに引けない泥沼に入り込んでしまった」というのが戦争の教訓である。戦争を体験した人たちから、「いつか来た道を思い出す」という不安の声があがっているのは、ずるずると戦争に巻き込まれて行った体験から得た、それこそ防衛本能のようなものだろう。

さて、中国には復讐戦の歴史から生まれた言葉がある。おなじみの「臥薪嘗胆」。言葉の由来をざっとおさらいしておくと-、

主役は、春秋時代の越王・勾践と呉王・夫差のふたり。はじめに勾践が夫差の父親を殺した。復讐を誓った夫差はいつも薪の中に伏して、自分のからだを痛めつけて、恨みを忘れずに、ついに父の仇の勾践を戦いで破った。これが「臥薪」。

負けた勾践は夫差から殺される瀬戸際だったが、いろんな手を使って命乞いをして、憎い夫差の厩(うまや)番になった。それからはときどき苦い胆をなめて、こちらも恨みを忘れることなく、復讐の機会をずっとうかがっていた。こちらが「嘗胆」。

勾践は、医学を学んだことがあるからと言って、腹痛で苦しむ夫差の下痢をなめたり、自分が愛する天下の美女まで差し出した。ただひたすら恭順の意を表して、夫差を絶頂期へと押し上げたが、それも計略のうちで、かたときも恨みを忘れていなかった。裏ではちゃんと手をまわしていて、最後は思惑どおりに滅亡させた。

復讐までかかった歳月は、実に22年間である。22年間もバレないようにじわじわとやったのだ。(城野宏著・「戦略三国志(上)」にもっと丁寧に、おもしろく書いてある)

さて、ここから何が読み取れるだろうか。自由に、乱暴に想像力を働かせてみたい。

「臥薪嘗胆」という言葉を生んだ漢民族は、仕返しのためにはどんなに時間がかかっても構わないという気の長いことを平気でやる。そういうふうに受け取れる。

そんな目で眺めると、尖閣諸島で中国が展開しているやり口も、霧が晴れるようにくっきりと見えはしないか。

中国海警局の船が連日、尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入して、どんなに警告しても、声高に主権を主張して、いっこうに止める気配がない。漢民族伝統の長期戦に引っ張り込んでいるのだ。実際に状況はその通りになっている。

人のうわさも75日で、過去のことはあっさり忘れてしまう日本人と漢民族とでは、同じアジア人でもこうも違う(違うところはほかにもたくさんある)。

「臥薪嘗胆」の言葉を生んだ民族だからなぁ、と考えてしまう。

一方、中国でも約束を守って義理を絶やさない、信義を重んじる人は非常に尊重される。ここは見落としてはいけないところで、ぼくもそうした人と人との関係を知っている。

そこで、とても親切な人たちがいる国なんだよなぁ、ともおもうようにしている。

もうひとつ、かつての侵略国・日本に対して、いまなお「臥薪嘗胆」を連想させる例をつけ加えておく。

国連憲章の旧敵国条項には、日本を旧敵国とみなして、国連は侵略政策の再現を防止する旨が記してある。時代遅れだとして、この条項の廃止は参加国の賛成多数で可決されている。ところが拒否権を持つ中国とロシアは反対して、この条項を撤廃する気配はない……。

中国にとって日本は手っ取り早くワルモノに使いやすい国なのだ。そのことを中国自身が世界中に宣伝している。「反日」は国内の不満のはけ口になっていて、同じことを何度もやられてきた。彼らの常套手段で、今後もやるに違いない。

別の角度から見れば、そんな中国のやり口は世界中に知れ渡っているのだから、逆にここはチャンスととらえて、もっと頭を使った防衛の工夫はできないものか。シャワーの音よりも、そういう話を聞きたい。

■草むらのなかに、同じ緑色のショウリョウバッタがいる。これも弱者の戦略か、まわりと同じ保護色になって、わが身を守っている。人間社会で言えば、多数派作戦という感じかなぁ。

どちらのシャワーも最初の出どころをよく見ると、そこにいるのは為政者たちと、政府の発表をメインのニュースにしているテレビや新聞等のメディアである。

ほんの少し前には、日本の為政者とその側近たちが自分たちに批判的な報道に腹を立てて、テレビ局や新聞社をコントロールしたくて脅しにかかったことがあった。学術会議の一件も、根もとにあるのはどうやら同じ理由らしい。だから納得のいく説明なんて、できるはずがないのだ。中国は報道の規制がもっとすごくて、やることも徹底している。

感情をあおるような報道のシャワーは個人の判断力をマヒさせる。ほら、見たことかで、あれよあれよという間に、岸田政権はぼくたち国民を守るためという大義名分の下、自衛のためなら敵のミサイル基地を攻撃することも辞さないと踏み込んでしまった。

その先には、ちゃんとぼくたちへの増税が待ち構えている。ぼくたちは新たな戦費の負担に協力するわけだ。そんなにも真剣にぼくたちのことを考えてくれているのだ。賛成だ、反対だと言っているのではない。理屈として、そうなっている。

「そこまでやるつもりはなかった」が、「引くに引けない泥沼に入り込んでしまった」というのが戦争の教訓である。戦争を体験した人たちから、「いつか来た道を思い出す」という不安の声があがっているのは、ずるずると戦争に巻き込まれて行った体験から得た、それこそ防衛本能のようなものだろう。

さて、中国には復讐戦の歴史から生まれた言葉がある。おなじみの「臥薪嘗胆」。言葉の由来をざっとおさらいしておくと-、

主役は、春秋時代の越王・勾践と呉王・夫差のふたり。はじめに勾践が夫差の父親を殺した。復讐を誓った夫差はいつも薪の中に伏して、自分のからだを痛めつけて、恨みを忘れずに、ついに父の仇の勾践を戦いで破った。これが「臥薪」。

負けた勾践は夫差から殺される瀬戸際だったが、いろんな手を使って命乞いをして、憎い夫差の厩(うまや)番になった。それからはときどき苦い胆をなめて、こちらも恨みを忘れることなく、復讐の機会をずっとうかがっていた。こちらが「嘗胆」。

勾践は、医学を学んだことがあるからと言って、腹痛で苦しむ夫差の下痢をなめたり、自分が愛する天下の美女まで差し出した。ただひたすら恭順の意を表して、夫差を絶頂期へと押し上げたが、それも計略のうちで、かたときも恨みを忘れていなかった。裏ではちゃんと手をまわしていて、最後は思惑どおりに滅亡させた。

復讐までかかった歳月は、実に22年間である。22年間もバレないようにじわじわとやったのだ。(城野宏著・「戦略三国志(上)」にもっと丁寧に、おもしろく書いてある)

さて、ここから何が読み取れるだろうか。自由に、乱暴に想像力を働かせてみたい。

「臥薪嘗胆」という言葉を生んだ漢民族は、仕返しのためにはどんなに時間がかかっても構わないという気の長いことを平気でやる。そういうふうに受け取れる。

そんな目で眺めると、尖閣諸島で中国が展開しているやり口も、霧が晴れるようにくっきりと見えはしないか。

中国海警局の船が連日、尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入して、どんなに警告しても、声高に主権を主張して、いっこうに止める気配がない。漢民族伝統の長期戦に引っ張り込んでいるのだ。実際に状況はその通りになっている。

人のうわさも75日で、過去のことはあっさり忘れてしまう日本人と漢民族とでは、同じアジア人でもこうも違う(違うところはほかにもたくさんある)。

「臥薪嘗胆」の言葉を生んだ民族だからなぁ、と考えてしまう。

一方、中国でも約束を守って義理を絶やさない、信義を重んじる人は非常に尊重される。ここは見落としてはいけないところで、ぼくもそうした人と人との関係を知っている。

そこで、とても親切な人たちがいる国なんだよなぁ、ともおもうようにしている。

もうひとつ、かつての侵略国・日本に対して、いまなお「臥薪嘗胆」を連想させる例をつけ加えておく。

国連憲章の旧敵国条項には、日本を旧敵国とみなして、国連は侵略政策の再現を防止する旨が記してある。時代遅れだとして、この条項の廃止は参加国の賛成多数で可決されている。ところが拒否権を持つ中国とロシアは反対して、この条項を撤廃する気配はない……。

中国にとって日本は手っ取り早くワルモノに使いやすい国なのだ。そのことを中国自身が世界中に宣伝している。「反日」は国内の不満のはけ口になっていて、同じことを何度もやられてきた。彼らの常套手段で、今後もやるに違いない。

別の角度から見れば、そんな中国のやり口は世界中に知れ渡っているのだから、逆にここはチャンスととらえて、もっと頭を使った防衛の工夫はできないものか。シャワーの音よりも、そういう話を聞きたい。

■草むらのなかに、同じ緑色のショウリョウバッタがいる。これも弱者の戦略か、まわりと同じ保護色になって、わが身を守っている。人間社会で言えば、多数派作戦という感じかなぁ。

最近のコメント