「社会全体」で考える問題か ― 2024年12月02日 16時48分

先日、この団地で殺人事件が起きた。それはいかにも時代の世相を反映していた。

事件の概要は、70代の父親の首を同居中の40代の息子が何らかの方法で圧迫し、窒息死させた疑いがあるというもの。妻に先立たれて、病院通いをしていた老人と未婚、無職、中年の息子のふたり暮らしの終止符が親殺しだった。自宅での遺体発見から数日後に、姿をくらませていた息子は逮捕された。

ぼくはこの親子がいたことも知らない。事件の報道は所轄の警察発表を記事にしたものだから、簡単な要点だけで、破局に至るまでの親子のあいだの抜き差しならない事情もまったくわからない。まして理性を失ったときの息子の激情と父親の気持ちは知る由もない。

事件が報道された翌日の午前中、カミさんと団地のなかを歩いていたら、細めのスーツをぴしっと着こなしたサラリーマン風の若い男に呼び止められた。黒い鞄を提げていたので、てっきりどこかの営業マンかとおもった。

ところが、本人が明かした身分は地元のテレビ局の社員だった。あの親子のことを訊いてまわっているところで、午後からのワイドショーで取り上げるという。

質問されるよりも、逆に教えてもらいたいくらいの気持ちだったが、ふたことみこと話をして、記者の経験がまるで乏しいことがわかった。感じのいい青年で、見るに見かねて、彼が苦労している取材の目のつけどころや糸口をいくつかアドバイスした。

だが、若い彼も現場を歩きながら、うすうす気がついていたと思う。このていどの取材では、いや、どんなに時間をかけても、いちばん知りたい当事者の心情はわからないことを。ぼくもいろんな事件を取材したけれど、いまだにそのときのもやもやした感情を引きずったままだ。

話に出たワイドショーは見ていないが、今回と同じく現代社会を象徴する事件を採り上げたニュース番組やワイドショーで、がっかりさせられることがよくある。

キャスターが最後に読み上げる、あの決まり文句はなんとかならないものか。気に食わないけれど、ボケはじめた頭にすっかり刷り込まれてしまった。

「この問題は、社会全体で考えなければいけないことだと思います」

はい、その答えは100点満点です。

でも、そう聞くたびに何かがひっかかって、腹立たしくなる。

そうやって便利な言葉で片づけて、体(てい)よく逃げているのではないか。そのとたん、テレビを見ている人もなんとなく同調してしまい、この件はこれでオシマイにしてしまうのではないか。

同じ団地で暮らしている70代のぼくは、記者をしていたころと同じように、またひとつ「宿題」を背負ったような心持ちになっている。

■すぐ近くに室見川があるのも、この団地を選んだ理由のひとつ。河畔のベンチに腰掛けて、目の前にいる冬の渡り鳥のユリカモメやカモの動きをぼんやり眺めているうちに、そうだ、ブログに載せようとスマホで撮影した。

事件の概要は、70代の父親の首を同居中の40代の息子が何らかの方法で圧迫し、窒息死させた疑いがあるというもの。妻に先立たれて、病院通いをしていた老人と未婚、無職、中年の息子のふたり暮らしの終止符が親殺しだった。自宅での遺体発見から数日後に、姿をくらませていた息子は逮捕された。

ぼくはこの親子がいたことも知らない。事件の報道は所轄の警察発表を記事にしたものだから、簡単な要点だけで、破局に至るまでの親子のあいだの抜き差しならない事情もまったくわからない。まして理性を失ったときの息子の激情と父親の気持ちは知る由もない。

事件が報道された翌日の午前中、カミさんと団地のなかを歩いていたら、細めのスーツをぴしっと着こなしたサラリーマン風の若い男に呼び止められた。黒い鞄を提げていたので、てっきりどこかの営業マンかとおもった。

ところが、本人が明かした身分は地元のテレビ局の社員だった。あの親子のことを訊いてまわっているところで、午後からのワイドショーで取り上げるという。

質問されるよりも、逆に教えてもらいたいくらいの気持ちだったが、ふたことみこと話をして、記者の経験がまるで乏しいことがわかった。感じのいい青年で、見るに見かねて、彼が苦労している取材の目のつけどころや糸口をいくつかアドバイスした。

だが、若い彼も現場を歩きながら、うすうす気がついていたと思う。このていどの取材では、いや、どんなに時間をかけても、いちばん知りたい当事者の心情はわからないことを。ぼくもいろんな事件を取材したけれど、いまだにそのときのもやもやした感情を引きずったままだ。

話に出たワイドショーは見ていないが、今回と同じく現代社会を象徴する事件を採り上げたニュース番組やワイドショーで、がっかりさせられることがよくある。

キャスターが最後に読み上げる、あの決まり文句はなんとかならないものか。気に食わないけれど、ボケはじめた頭にすっかり刷り込まれてしまった。

「この問題は、社会全体で考えなければいけないことだと思います」

はい、その答えは100点満点です。

でも、そう聞くたびに何かがひっかかって、腹立たしくなる。

そうやって便利な言葉で片づけて、体(てい)よく逃げているのではないか。そのとたん、テレビを見ている人もなんとなく同調してしまい、この件はこれでオシマイにしてしまうのではないか。

同じ団地で暮らしている70代のぼくは、記者をしていたころと同じように、またひとつ「宿題」を背負ったような心持ちになっている。

■すぐ近くに室見川があるのも、この団地を選んだ理由のひとつ。河畔のベンチに腰掛けて、目の前にいる冬の渡り鳥のユリカモメやカモの動きをぼんやり眺めているうちに、そうだ、ブログに載せようとスマホで撮影した。

『伝統的酒造り』の或る裏話 ― 2024年12月07日 18時24分

日本の『伝統的酒造り』がユネスコの無形文化遺産に登録された。

「晩酌をやる」。「まずは、一献」。「盃を交わす」。「酒は百薬の長」。

こんなときは洋酒ではなく、やっぱり日本の酒がしっくりくる。無形文化遺産の対象は「酒造り」だけではなく、どうせなら「伝統的な酒のたのしみ方」まで範囲をひろげてほしかった。そうしたら、ぼくも無形文化遺産に仲間入りできたかもしれなかったのに。

『伝統的酒づくり』と聞いて、すぐさま「清酒のことだ」と思いがちだが、本格焼酎(乙類)、泡盛なども含まれる。ところがメディアが取り上げたのは地方の清酒の蔵に集中していた。

そのような「地酒」だけではなく、「地焼酎」のことも、もっと知ってほしいとおもう。

九州には芋、米、麦のほかにも、そば、ごま、ニンジン、シソなどを原材料にした多種多彩な焼酎がある。泡盛や黒糖焼酎は沖縄、奄美諸島でしか造られていない。

案外知られていないが、こんなに豊かな蒸留酒がそろっているのは世界中でここだけだ。昔ながらの本格焼酎はワインと同様に、原材料はその土地でとれる農産物を用い、長期保存するほど熟成が進み、香りも味も微妙に変化する。食事をしながら楽しむ「食中酒」という点もワインと同じである。

ぼくは九州の「焼酎文化」はもっと胸を張っていいとおもっている。

ここからは少し細い分け道に入る。地方のちいさな焼酎蔵の奮闘ぶりを書くつもりだ。

20数年前、空前の焼酎ブームが起きた。そのころ九州の地焼酎をネットで販売する新規事業の起ち上げに声をかけられて、南九州の蔵元をあちこち訪ね歩いたことがある。なかでも、このブログでも触れた熊本県あさぎり町の小さな蔵、高田酒造場の高田啓世さんとはながいお付き合いになった。

十一代当主の高田さんにお会いしたのは25年も前のこと。そのころの仕込み蔵はかなり老朽化していて、木造平屋の屋根は崩れ落ちそうに傾いていた。だが、建物から受ける印象と彼の実力は大違いで、まもなく創業100年を迎える蔵はそのときすでに熊本国税局の酒類鑑評会で、当時の最優秀受賞蔵に選ばれていた。この鑑評会は熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県を含むから、文句なしの九州ナンバーワンと言っていい。

それなのに一部に熱心なファンはいたものの、ほとんど無名に近い存在だった。ここから彼との密度の濃い長いお付き合いがはじまった。

日本酒と違って、本格焼酎は最後に蒸留の工程がある。発酵したモロミを蒸留すると日本酒なら当然の米の香り、甘み、旨味などがどこかに消し飛んでしまう。米焼酎の蔵元が抱える宿命だった。

高田さんは伝統を革新する人である。新潟県のS酒造まで仕込みの修行に出向き、五感を働かして、酒の仕込みに没頭した。実はこのS酒造も日本有数の酒どころの新潟県の鑑評会で最優秀蔵に選ばれている。つまり、焼酎どころと清酒どころの日本一の蔵元同士がお互いに研鑽し合って、技術を磨いていたというわけである。

こうして高田さんは吟醸酒の香りを生み出す技をつかんだ。さらにその特徴を最大限に生かすために、彼は海抜1,000mの山頂近くまで危険な山道を分け入って、岩肌を流れ落ちている石清水をタンクに汲んで、それを割り水に使用した。

こだわりはこれで終わらない。原料の米はアイガモ農法に着目して、無農薬米を採用した。それも米粒のなかの残留農薬を除去するために、無農薬アイガモ農法を3年以上続けている農家に限って手を組んだ。どれもこれも球磨焼酎の郷里(さと)で初めての試みだった。

ようやく生まれた焼酎は、「これは焼酎なの? お酒かと思った」という評判になった。

友だちの『伝統的酒造り』のほんの一部を取り上げたが、こんな裏話があることを高田さんは情報発信しなかった。

仕事や立場は違っても似たような人は世のなかにはたくさんいる。これこそが日本人の勁(つよ)さではないかとおもう。

ちなみに跡を継いだ娘さんはクラフトジンにチャレンジして、全国的な大会で最高賞を受賞している。

高田さんにはしばらく会っていない。こんなブログを書いていることも話していない。

それでいい。

■団地のなかのイチョウが黄色く燃え上ってきた。まもなく黄色の広いジュウタンが出現する。

「晩酌をやる」。「まずは、一献」。「盃を交わす」。「酒は百薬の長」。

こんなときは洋酒ではなく、やっぱり日本の酒がしっくりくる。無形文化遺産の対象は「酒造り」だけではなく、どうせなら「伝統的な酒のたのしみ方」まで範囲をひろげてほしかった。そうしたら、ぼくも無形文化遺産に仲間入りできたかもしれなかったのに。

『伝統的酒づくり』と聞いて、すぐさま「清酒のことだ」と思いがちだが、本格焼酎(乙類)、泡盛なども含まれる。ところがメディアが取り上げたのは地方の清酒の蔵に集中していた。

そのような「地酒」だけではなく、「地焼酎」のことも、もっと知ってほしいとおもう。

九州には芋、米、麦のほかにも、そば、ごま、ニンジン、シソなどを原材料にした多種多彩な焼酎がある。泡盛や黒糖焼酎は沖縄、奄美諸島でしか造られていない。

案外知られていないが、こんなに豊かな蒸留酒がそろっているのは世界中でここだけだ。昔ながらの本格焼酎はワインと同様に、原材料はその土地でとれる農産物を用い、長期保存するほど熟成が進み、香りも味も微妙に変化する。食事をしながら楽しむ「食中酒」という点もワインと同じである。

ぼくは九州の「焼酎文化」はもっと胸を張っていいとおもっている。

ここからは少し細い分け道に入る。地方のちいさな焼酎蔵の奮闘ぶりを書くつもりだ。

20数年前、空前の焼酎ブームが起きた。そのころ九州の地焼酎をネットで販売する新規事業の起ち上げに声をかけられて、南九州の蔵元をあちこち訪ね歩いたことがある。なかでも、このブログでも触れた熊本県あさぎり町の小さな蔵、高田酒造場の高田啓世さんとはながいお付き合いになった。

十一代当主の高田さんにお会いしたのは25年も前のこと。そのころの仕込み蔵はかなり老朽化していて、木造平屋の屋根は崩れ落ちそうに傾いていた。だが、建物から受ける印象と彼の実力は大違いで、まもなく創業100年を迎える蔵はそのときすでに熊本国税局の酒類鑑評会で、当時の最優秀受賞蔵に選ばれていた。この鑑評会は熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県を含むから、文句なしの九州ナンバーワンと言っていい。

それなのに一部に熱心なファンはいたものの、ほとんど無名に近い存在だった。ここから彼との密度の濃い長いお付き合いがはじまった。

日本酒と違って、本格焼酎は最後に蒸留の工程がある。発酵したモロミを蒸留すると日本酒なら当然の米の香り、甘み、旨味などがどこかに消し飛んでしまう。米焼酎の蔵元が抱える宿命だった。

高田さんは伝統を革新する人である。新潟県のS酒造まで仕込みの修行に出向き、五感を働かして、酒の仕込みに没頭した。実はこのS酒造も日本有数の酒どころの新潟県の鑑評会で最優秀蔵に選ばれている。つまり、焼酎どころと清酒どころの日本一の蔵元同士がお互いに研鑽し合って、技術を磨いていたというわけである。

こうして高田さんは吟醸酒の香りを生み出す技をつかんだ。さらにその特徴を最大限に生かすために、彼は海抜1,000mの山頂近くまで危険な山道を分け入って、岩肌を流れ落ちている石清水をタンクに汲んで、それを割り水に使用した。

こだわりはこれで終わらない。原料の米はアイガモ農法に着目して、無農薬米を採用した。それも米粒のなかの残留農薬を除去するために、無農薬アイガモ農法を3年以上続けている農家に限って手を組んだ。どれもこれも球磨焼酎の郷里(さと)で初めての試みだった。

ようやく生まれた焼酎は、「これは焼酎なの? お酒かと思った」という評判になった。

友だちの『伝統的酒造り』のほんの一部を取り上げたが、こんな裏話があることを高田さんは情報発信しなかった。

仕事や立場は違っても似たような人は世のなかにはたくさんいる。これこそが日本人の勁(つよ)さではないかとおもう。

ちなみに跡を継いだ娘さんはクラフトジンにチャレンジして、全国的な大会で最高賞を受賞している。

高田さんにはしばらく会っていない。こんなブログを書いていることも話していない。

それでいい。

■団地のなかのイチョウが黄色く燃え上ってきた。まもなく黄色の広いジュウタンが出現する。

カミさん、パートを始める ― 2024年12月10日 18時23分

「行ってきまーす」

「はい。行っておいで」

半年ぶりになじみの会話が復活した。昨日からカミさんは早起きして、パートに行き始めた。勤め先は友だちが紹介してくれた会社で、仕事は社会人になったときからずっとやり続けていたデータ入力である。

「あの仕事はもうたくさん。二度とやりたくない」と話していたが、結局そこしかなかった。

履歴書に記入した年齢は68歳。その会社の定年は65歳だから、両手の指を機械のように速く正確に動かし続ける即戦力として雇われたのは、おそらく稀有のことだし、幸運であった。

「68歳と言っても、もうすぐ69歳になるのよ。よく雇ってくれたよねえ」

本人もそう言っている。

先日は元同僚の友だちと3人で昼食会があり、再就職祝いまでいただいた。「データ入力の仕事はもう絶対にしないとあれほど言ってたのに、またやるんだもんね」とさんざん話のタネにされたという。

だが、ちょっと考えてみればわかることだが、シニアがリタイアした後、それまで培ってきたキャリアを活かせる場はほとんどない。その点、カミさんは恵まれている。雇用期間は繁忙期が終わる3月末までだが、場合によっては延長もあるとか。

始まったばかりなので、本人はぐったり疲れて帰ってくる。痛々しくて、申しわけなくなってしまう。

「この歳になって無理はしないでほしいけど、70歳の現役キーパンチャーというのも、後に続く人たちのためにはいいことかもな。白内障の手術もして、目がよく見えるのだから、ここまできたら最高年齢の記録更新に挑戦してみたら」

まだまだ若いよ、大丈夫だよと応援したつもりだったが、聞きようによっては、「家にいないでくれ」と言わんばかりのセリフが口からヒョイと出た。

言ってしまった後で、ドキリ! とした。「亭主元気で留守がいい」というフレーズが頭をよぎった。

これではまるで早くそうなってほしいと秘かに待ち望んでいたみたいではないか。

ここまで書いてきて、この小文をブログに載せていいものかどうか、半年ぶりに主夫の役目に戻ったぼくのこころに、迷いが生じている。

■ぼくたち夫婦で世話をしている花壇。昨日、例の「花盗りばあさん」から今季初めて開いたばかりのノースポールの花を盗られた。(※写真では見えないが右手奥にある)。

いつも彼女が腰に巻いているバッグからその白い花が顔を出していた。ここの窓から丸見えなのである。

これまで現場を押さえて二度注意したが、まるで柳に風だった。彼女の「犯行現場」を見た人は数人いる。最初はちょっとボケているのかな、かわいそうだなと思ったが、どうやらその場しのぎの「擬態の疑い」は無きにしもあらず。

うーん、とんだ「花好き」が引っ越してきたものだ。

「はい。行っておいで」

半年ぶりになじみの会話が復活した。昨日からカミさんは早起きして、パートに行き始めた。勤め先は友だちが紹介してくれた会社で、仕事は社会人になったときからずっとやり続けていたデータ入力である。

「あの仕事はもうたくさん。二度とやりたくない」と話していたが、結局そこしかなかった。

履歴書に記入した年齢は68歳。その会社の定年は65歳だから、両手の指を機械のように速く正確に動かし続ける即戦力として雇われたのは、おそらく稀有のことだし、幸運であった。

「68歳と言っても、もうすぐ69歳になるのよ。よく雇ってくれたよねえ」

本人もそう言っている。

先日は元同僚の友だちと3人で昼食会があり、再就職祝いまでいただいた。「データ入力の仕事はもう絶対にしないとあれほど言ってたのに、またやるんだもんね」とさんざん話のタネにされたという。

だが、ちょっと考えてみればわかることだが、シニアがリタイアした後、それまで培ってきたキャリアを活かせる場はほとんどない。その点、カミさんは恵まれている。雇用期間は繁忙期が終わる3月末までだが、場合によっては延長もあるとか。

始まったばかりなので、本人はぐったり疲れて帰ってくる。痛々しくて、申しわけなくなってしまう。

「この歳になって無理はしないでほしいけど、70歳の現役キーパンチャーというのも、後に続く人たちのためにはいいことかもな。白内障の手術もして、目がよく見えるのだから、ここまできたら最高年齢の記録更新に挑戦してみたら」

まだまだ若いよ、大丈夫だよと応援したつもりだったが、聞きようによっては、「家にいないでくれ」と言わんばかりのセリフが口からヒョイと出た。

言ってしまった後で、ドキリ! とした。「亭主元気で留守がいい」というフレーズが頭をよぎった。

これではまるで早くそうなってほしいと秘かに待ち望んでいたみたいではないか。

ここまで書いてきて、この小文をブログに載せていいものかどうか、半年ぶりに主夫の役目に戻ったぼくのこころに、迷いが生じている。

■ぼくたち夫婦で世話をしている花壇。昨日、例の「花盗りばあさん」から今季初めて開いたばかりのノースポールの花を盗られた。(※写真では見えないが右手奥にある)。

いつも彼女が腰に巻いているバッグからその白い花が顔を出していた。ここの窓から丸見えなのである。

これまで現場を押さえて二度注意したが、まるで柳に風だった。彼女の「犯行現場」を見た人は数人いる。最初はちょっとボケているのかな、かわいそうだなと思ったが、どうやらその場しのぎの「擬態の疑い」は無きにしもあらず。

うーん、とんだ「花好き」が引っ越してきたものだ。

学習の始まりは、親のマネから ― 2024年12月13日 18時19分

長男のお嫁さんからカミさんに送られてきたLINEの動画を繰り返し見て、そのたびに夫婦して笑ってしまった。

映っているのは初孫のKo君である。生後11か月が経って、いろんなことができるようになった。

今回の動画は、自分で容器を持って、飲み物をおいしそうに飲んでいるところ。椅子に座って、両手のぽっちゃりした指で赤ちゃん用のボトルをつかんで、ちいさな口もとをすぼませてストローをくわえ、ジュースらしきものを勢いよく吸っている。

両目をぱっちりと開いて、薄紅色のすべすべしたほっぺたを膨らましたり、へこましたりして、4、5回続けてジュー、ジュー吸って、ひとしきり飲んだら、ふうっと息を吐きながら、さも満足そうな声を上げた。

「あぁーっ」

ひと息ついて、すぐにまたジュー、ジューやる。そして、またあどけない声を出す。

「あぁーっ」

何かに似ている。表情までそうなっている。風呂上がりに冷蔵庫から取り出して、最初のひと口のときに出る声と顔である。

親がいつもやっているマネをしているのだ。ふだんから見ているうちに、彼はちゃんと学習したのだ。ごくごく飲んだ後は、きっとこうするものなのだ、と。

Ko君の一丁前の仕草を見て、ぼくたち夫婦が一致して浮かんだのは、けっして大酒飲みではないけれど、お酒が好きなかわいいお嫁さんの顔だった。仕事を終わって、家族だんらんのわが家に戻り、甘えてくるわが子の相手をしながら、うれしそうに一杯やっている様子がありありと目に浮かんだ。(△△ちゃん、間違いだったらゴメンナサイ。)

あれは親のマネだなと直感したのは、Ko君の父親、つまりぼくの息子もそうだったからだ。

ひところのぼくは歯磨きのやり過ぎで、「オェッ」と声が出ることがあった。朝早くからべったりくっついていた1、2歳ごろの長男も、幼児用の歯ブラシをちょこちょこ動かして、最後はやっと届く洗面台まで背伸びして、「オェッ」とやっていた。あのシーンを思い出したのである。

Ko君が大きくなって、彼が酒を飲み始めて、「あぁーっ」が出るのはわりかしと早いとおもう。なにしろ、オムツをしたままで、酒のたのしみ方を身につけている。

■例の「花盗りばあさん」と花壇の前で立ち話をした。「同じ団地の住民だからね。人と仲良く暮らす方がいいとおもうよ」。叱らずに諄々と言ってきかせた。初めて、「ごめんね。もうしない」の言葉が出た。少し涙目になって、何度も繰り返していた。

ここにも寂しい独り暮らしの老女がいる。別れ際に「からだに気をつけてね」と声をかけた。少しは会話ができたと信じたい。

映っているのは初孫のKo君である。生後11か月が経って、いろんなことができるようになった。

今回の動画は、自分で容器を持って、飲み物をおいしそうに飲んでいるところ。椅子に座って、両手のぽっちゃりした指で赤ちゃん用のボトルをつかんで、ちいさな口もとをすぼませてストローをくわえ、ジュースらしきものを勢いよく吸っている。

両目をぱっちりと開いて、薄紅色のすべすべしたほっぺたを膨らましたり、へこましたりして、4、5回続けてジュー、ジュー吸って、ひとしきり飲んだら、ふうっと息を吐きながら、さも満足そうな声を上げた。

「あぁーっ」

ひと息ついて、すぐにまたジュー、ジューやる。そして、またあどけない声を出す。

「あぁーっ」

何かに似ている。表情までそうなっている。風呂上がりに冷蔵庫から取り出して、最初のひと口のときに出る声と顔である。

親がいつもやっているマネをしているのだ。ふだんから見ているうちに、彼はちゃんと学習したのだ。ごくごく飲んだ後は、きっとこうするものなのだ、と。

Ko君の一丁前の仕草を見て、ぼくたち夫婦が一致して浮かんだのは、けっして大酒飲みではないけれど、お酒が好きなかわいいお嫁さんの顔だった。仕事を終わって、家族だんらんのわが家に戻り、甘えてくるわが子の相手をしながら、うれしそうに一杯やっている様子がありありと目に浮かんだ。(△△ちゃん、間違いだったらゴメンナサイ。)

あれは親のマネだなと直感したのは、Ko君の父親、つまりぼくの息子もそうだったからだ。

ひところのぼくは歯磨きのやり過ぎで、「オェッ」と声が出ることがあった。朝早くからべったりくっついていた1、2歳ごろの長男も、幼児用の歯ブラシをちょこちょこ動かして、最後はやっと届く洗面台まで背伸びして、「オェッ」とやっていた。あのシーンを思い出したのである。

Ko君が大きくなって、彼が酒を飲み始めて、「あぁーっ」が出るのはわりかしと早いとおもう。なにしろ、オムツをしたままで、酒のたのしみ方を身につけている。

■例の「花盗りばあさん」と花壇の前で立ち話をした。「同じ団地の住民だからね。人と仲良く暮らす方がいいとおもうよ」。叱らずに諄々と言ってきかせた。初めて、「ごめんね。もうしない」の言葉が出た。少し涙目になって、何度も繰り返していた。

ここにも寂しい独り暮らしの老女がいる。別れ際に「からだに気をつけてね」と声をかけた。少しは会話ができたと信じたい。

無言の賀状納め ― 2024年12月18日 08時38分

年賀状を出す数がほんの少しになった。ここ数年、目立って増えているのが、いわゆる「賀状納め」で、「年賀状のご挨拶も今回にて終了させていただきます」というもの。

ぼくも少しずつそうしてきた。出す人と出さない人を決める線引きの基準はご想像にお任せするとして、あっさりいえば、「何事にも終わりがある」ということにしておこう。

だが、たのしみにしていた年賀ハガキが来なくなるのは、それはそれで寂しいものだ。来年の元旦の朝、ぼくにもそのときが来る。

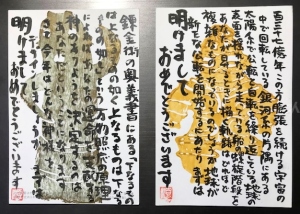

写真はことしの正月早々に亡くなったO君からの年賀状である。

まさかこんなことになろうとは露ほどにもおもわなかったので、古いものはまとめて処分してしまい、どこかに紛れ込んでいないかと探した挙句、見つけ出したのは10年以上も前のこの2枚だけ。

中学生のころから絵を描くのが得意で、文章の一つひとつの言葉にも人を引きつける彼らしさがいかんなく発揮されている。筆づかいにも躍動感があって、手元に届く年賀ハガキの束の中から、ユニークなO君のそれはいつも一発でわかった。毎年、年賀状づくりをたのしんでいることが一目瞭然で、一つひとつが他にはない限定品であった。

こう言っちゃ失礼だが、ハガキの表の宛名も印刷で、裏の文章もただ決まり文句を印刷しただけの年賀状は、いかにも「やっつけ仕事」みたいで、ありがたみが薄い。受け取る側からすれば、せめてひと言ぐらい手書きの一文があっていいとおもう。

それに比べれば、ふだんの話し言葉でかまわないし、写真や動画も無料で送れて、いろんな絵文字も使えるLINEの方がはるかに親しみもあって、よっぽどマシかもしれない。年賀ハガキも値上げしたので、メールに乗り換える人の流れは止まらないだろう。

さて、その場合、O君が生きていたら、どうするだろうか。

彼のことだから、絵も文章も手書きでしか表現できないぬくもりを大切にするに違いない。彼の文章が筆で書いたものではなくて、印刷されたきれいな活字だったら、とてもあの独特の味わいは出て来ない。

それこそがOで、ぼくはそういうアイツが好きだった。

とうとう何十年も彼に出していた年賀状を出せなくなった。手書きで添えていた遠慮なしの「私情」も行き場を失って、どこか遠くの空を泳いでいるようである。

ぼくも少しずつそうしてきた。出す人と出さない人を決める線引きの基準はご想像にお任せするとして、あっさりいえば、「何事にも終わりがある」ということにしておこう。

だが、たのしみにしていた年賀ハガキが来なくなるのは、それはそれで寂しいものだ。来年の元旦の朝、ぼくにもそのときが来る。

写真はことしの正月早々に亡くなったO君からの年賀状である。

まさかこんなことになろうとは露ほどにもおもわなかったので、古いものはまとめて処分してしまい、どこかに紛れ込んでいないかと探した挙句、見つけ出したのは10年以上も前のこの2枚だけ。

中学生のころから絵を描くのが得意で、文章の一つひとつの言葉にも人を引きつける彼らしさがいかんなく発揮されている。筆づかいにも躍動感があって、手元に届く年賀ハガキの束の中から、ユニークなO君のそれはいつも一発でわかった。毎年、年賀状づくりをたのしんでいることが一目瞭然で、一つひとつが他にはない限定品であった。

こう言っちゃ失礼だが、ハガキの表の宛名も印刷で、裏の文章もただ決まり文句を印刷しただけの年賀状は、いかにも「やっつけ仕事」みたいで、ありがたみが薄い。受け取る側からすれば、せめてひと言ぐらい手書きの一文があっていいとおもう。

それに比べれば、ふだんの話し言葉でかまわないし、写真や動画も無料で送れて、いろんな絵文字も使えるLINEの方がはるかに親しみもあって、よっぽどマシかもしれない。年賀ハガキも値上げしたので、メールに乗り換える人の流れは止まらないだろう。

さて、その場合、O君が生きていたら、どうするだろうか。

彼のことだから、絵も文章も手書きでしか表現できないぬくもりを大切にするに違いない。彼の文章が筆で書いたものではなくて、印刷されたきれいな活字だったら、とてもあの独特の味わいは出て来ない。

それこそがOで、ぼくはそういうアイツが好きだった。

とうとう何十年も彼に出していた年賀状を出せなくなった。手書きで添えていた遠慮なしの「私情」も行き場を失って、どこか遠くの空を泳いでいるようである。

犬小屋はどこへ行ったのか ― 2024年12月21日 13時05分

いつの間にか、まわりから消えてしまったもののなかに犬小屋がある。足音を聞きつけて、玄関口で吠える犬もいなくなった。よくテレビ番組に出てくるワンちゃんたちはさも当然のように家のなかにいる。

「昔はね、犬は家のなかには入れてもらえなかったんだよ。ドロボーよけのために、外につないで飼っていたんだ。猫はね、ネズミを捕るために飼っていて、ネズミ捕りが上手な猫は隣り近所から、ちょっと貸してね、と重宝がられていたんだよ。だから、だれにでも尻尾をふる犬は、バカ犬。ネズミを捕らない猫は、バカ猫、なんて言う人もいたんだ」

こんな話をしたら、いまどきの子どもたちは、「ウソだー」と言うかもしれない。

いっぺんに寒くなって、からだが縮こまって、外に出るのがおっくうになるとき、ぼくは冷たい風に吹かれながら、「自分の犬」と元気に遊びまわっていたころを思い出す。

高校の入学試験に受かったら、犬を飼ってもいいとの親との約束で、茶色の雑種の子犬がわが家に来たときから、ぼくが名づけた『ジョン』は自分の弟分になった。

別れた母親を求めて、夜通し悲しそうに「アオーン、アオーン」と吠えていた最初の数日間だけは玄関の内側に入れて、それからの彼の居場所は家の外である。ぼくは倉庫のなかにカヤの枯れ草を何層も敷き詰めて、そのうえに蓆(むしろ)を広げて、犬小屋代わりにした。出来上がったとたん、ジョンは自分から入っていった。

犬の成長は速い。たちまち駆けっこをしてもかなわなくなった。いちめん赤いピンク色に染まったレンゲ畑で競争したり、目の前の足立山にも連れて行った。もちろん、山に入ったときから首輪につないだ鎖の手綱は外している。

野鳥の鳴き声と木の葉を揺らす風の音しか聞こえない山の中で、彼は落ち葉を蹴散らして、木々の間を矢のように駆け抜けて、たちまち姿が隠れてしまう。しばらく放っておいて、「ピューッ!」と口笛を吹いて、「帰って来い!」の合図を送る。数十秒後、ガサガサッと乾いた音がして、ぼくの足元をめがけてまっしぐらに戻って来るのだ。まるでやんちゃ盛りの冒険小僧である。

自宅の鉄道官舎の目の前には、貨物専用の引き込み線があって廃線になっていた。茶色の錆びた2本のレールをたどって行くと国道10号線をまたぐ鉄橋がある。車が通り過ぎる地上10メートルほどの高さに、古びた枕木とレールが残っている。

全長は20メートルぐらいあっただろうか。もちろん、「横断禁止」で、足を踏み外したら命取りになりかねない。

ぼくたちは散歩がてらに、よくこの鉄橋を渡っていた。ジョンはまったく怖がらない。いつもと同じようになんのためらいもなく、バネがはずむように疾走して、アッという間に渡ってしまうのである。

あんなスピードで、しかも枕木を1本ずつではなく、ところどころまとめて飛び越えて行くのだ。そして、向こう岸から振り返って、ぼくが来るのを待っている。

自分のなかでは、あれこそが本来の犬だとおもう。一緒にいるのがうれしい弟分だった。

■一時は、獲って食べつくされたと言われていた鯉が室見川に戻ってきた。この時期の川の水は透き通っていて、浅い流れのなかを数匹のおおきな鯉がゆっくり泳いでいるのがすぐそこに見える。

「昔はね、犬は家のなかには入れてもらえなかったんだよ。ドロボーよけのために、外につないで飼っていたんだ。猫はね、ネズミを捕るために飼っていて、ネズミ捕りが上手な猫は隣り近所から、ちょっと貸してね、と重宝がられていたんだよ。だから、だれにでも尻尾をふる犬は、バカ犬。ネズミを捕らない猫は、バカ猫、なんて言う人もいたんだ」

こんな話をしたら、いまどきの子どもたちは、「ウソだー」と言うかもしれない。

いっぺんに寒くなって、からだが縮こまって、外に出るのがおっくうになるとき、ぼくは冷たい風に吹かれながら、「自分の犬」と元気に遊びまわっていたころを思い出す。

高校の入学試験に受かったら、犬を飼ってもいいとの親との約束で、茶色の雑種の子犬がわが家に来たときから、ぼくが名づけた『ジョン』は自分の弟分になった。

別れた母親を求めて、夜通し悲しそうに「アオーン、アオーン」と吠えていた最初の数日間だけは玄関の内側に入れて、それからの彼の居場所は家の外である。ぼくは倉庫のなかにカヤの枯れ草を何層も敷き詰めて、そのうえに蓆(むしろ)を広げて、犬小屋代わりにした。出来上がったとたん、ジョンは自分から入っていった。

犬の成長は速い。たちまち駆けっこをしてもかなわなくなった。いちめん赤いピンク色に染まったレンゲ畑で競争したり、目の前の足立山にも連れて行った。もちろん、山に入ったときから首輪につないだ鎖の手綱は外している。

野鳥の鳴き声と木の葉を揺らす風の音しか聞こえない山の中で、彼は落ち葉を蹴散らして、木々の間を矢のように駆け抜けて、たちまち姿が隠れてしまう。しばらく放っておいて、「ピューッ!」と口笛を吹いて、「帰って来い!」の合図を送る。数十秒後、ガサガサッと乾いた音がして、ぼくの足元をめがけてまっしぐらに戻って来るのだ。まるでやんちゃ盛りの冒険小僧である。

自宅の鉄道官舎の目の前には、貨物専用の引き込み線があって廃線になっていた。茶色の錆びた2本のレールをたどって行くと国道10号線をまたぐ鉄橋がある。車が通り過ぎる地上10メートルほどの高さに、古びた枕木とレールが残っている。

全長は20メートルぐらいあっただろうか。もちろん、「横断禁止」で、足を踏み外したら命取りになりかねない。

ぼくたちは散歩がてらに、よくこの鉄橋を渡っていた。ジョンはまったく怖がらない。いつもと同じようになんのためらいもなく、バネがはずむように疾走して、アッという間に渡ってしまうのである。

あんなスピードで、しかも枕木を1本ずつではなく、ところどころまとめて飛び越えて行くのだ。そして、向こう岸から振り返って、ぼくが来るのを待っている。

自分のなかでは、あれこそが本来の犬だとおもう。一緒にいるのがうれしい弟分だった。

■一時は、獲って食べつくされたと言われていた鯉が室見川に戻ってきた。この時期の川の水は透き通っていて、浅い流れのなかを数匹のおおきな鯉がゆっくり泳いでいるのがすぐそこに見える。

75年後の海岸線はどこへ ― 2024年12月25日 16時26分

こんな新聞記事を目にした。見出しは「南極海氷2100年に25%消失」。海洋研究開発機構などのチームが試算したもので、温室効果ガスが現在のペースで増加するとそうなるという。

2100年といえば、いまから75年後になる。

ぼくは来年75歳になるから、75年の時間は感覚としてわかる。その感じるところを言葉にすれば、「すぐじゃないか。そんなに早いのか」。

この間、南極海だけではなく、当然、北極海の氷も、ヨーロッパアルプスやヒマラヤ、そしてグリーンランド、シベリアなどの陸地の氷も溶けていく。

そのころぼくはこの世にいないけれど、75年後といえば、もうすぐ満1歳になる孫のKo君がいまのぼくと同じ歳になるときである。

他人ごとではない。世界各地の若者たちが危機感を募らせて、こんなふうにした大人たちを批判して、環境保全運動に立ち上がるのも無理はない。

気になって、本棚に残しておいたレイチェル・カースン女史の『われらをめぐる海』を取り出した。あの環境問題のバイブル、『沈黙の春』を書いたアメリカの海洋生物学者で、1963年に出版された当時の大ベストセラーである。

少し抜粋してみよう。

わたしたちは海が上昇する時代に生きている。アメリカの全海岸にそって、1930年以来、海岸陸地測量部の検潮儀には、海面の連続的な上昇が感知されてきた。(略)

もし北アメリカ大陸で海面の上昇が100フィート(※30.48メートル)に達すれば(こんにち陸氷として凍結されている氷は、これくらいの上昇を起こすのに余りがあるほどだ)、大西洋海岸の大部分では、都市も町も、ことごとく水没してしまうだろう。そして、磯波はアパラチア山脈のふもとあたりで砕けるだろう。メキシコ湾に面した海岸平野も、水の下に横たわり、ミシシッピー渓谷の低地もまた、水面に没し去ることだろう。

この本が書かれたのは約60年前のこと。その後も海面は上昇を続けて、太平洋の島々やバングラデシュの海岸線はおおきく陸地の方へ後退している。

さきほどの新聞記事によると、2030年や40年に温室効果ガスの削減策を講じた場合、それぞれ10~20年後に南極海氷の減少は止まって、増加に転じる結果になったという。

いったん溶けた氷がまた凍るというのだ。安心していいのだろうか。

だが、海水が凍りはじめても、あの元の壁のような分厚い氷が戻って来るわけではない。それどころか、氷がなくなるのを「待ってました」とばかりに飛びついて、新たな資源開発競争や領土争いまで起きそうな雲行きだ。

一難去って、また一難か。性懲りもなく、まるで海の波のように、いつまでもこのくり返しである。

■子どものころから海が大好きだ。写真は母の郷里の大分県の過疎の村、波当津の浜を堤防から見たもの。自慢のおおきなハマグリはいなくなったけれど、澄み切ったきれいな水はいまも変わっていない。

2100年といえば、いまから75年後になる。

ぼくは来年75歳になるから、75年の時間は感覚としてわかる。その感じるところを言葉にすれば、「すぐじゃないか。そんなに早いのか」。

この間、南極海だけではなく、当然、北極海の氷も、ヨーロッパアルプスやヒマラヤ、そしてグリーンランド、シベリアなどの陸地の氷も溶けていく。

そのころぼくはこの世にいないけれど、75年後といえば、もうすぐ満1歳になる孫のKo君がいまのぼくと同じ歳になるときである。

他人ごとではない。世界各地の若者たちが危機感を募らせて、こんなふうにした大人たちを批判して、環境保全運動に立ち上がるのも無理はない。

気になって、本棚に残しておいたレイチェル・カースン女史の『われらをめぐる海』を取り出した。あの環境問題のバイブル、『沈黙の春』を書いたアメリカの海洋生物学者で、1963年に出版された当時の大ベストセラーである。

少し抜粋してみよう。

わたしたちは海が上昇する時代に生きている。アメリカの全海岸にそって、1930年以来、海岸陸地測量部の検潮儀には、海面の連続的な上昇が感知されてきた。(略)

もし北アメリカ大陸で海面の上昇が100フィート(※30.48メートル)に達すれば(こんにち陸氷として凍結されている氷は、これくらいの上昇を起こすのに余りがあるほどだ)、大西洋海岸の大部分では、都市も町も、ことごとく水没してしまうだろう。そして、磯波はアパラチア山脈のふもとあたりで砕けるだろう。メキシコ湾に面した海岸平野も、水の下に横たわり、ミシシッピー渓谷の低地もまた、水面に没し去ることだろう。

この本が書かれたのは約60年前のこと。その後も海面は上昇を続けて、太平洋の島々やバングラデシュの海岸線はおおきく陸地の方へ後退している。

さきほどの新聞記事によると、2030年や40年に温室効果ガスの削減策を講じた場合、それぞれ10~20年後に南極海氷の減少は止まって、増加に転じる結果になったという。

いったん溶けた氷がまた凍るというのだ。安心していいのだろうか。

だが、海水が凍りはじめても、あの元の壁のような分厚い氷が戻って来るわけではない。それどころか、氷がなくなるのを「待ってました」とばかりに飛びついて、新たな資源開発競争や領土争いまで起きそうな雲行きだ。

一難去って、また一難か。性懲りもなく、まるで海の波のように、いつまでもこのくり返しである。

■子どものころから海が大好きだ。写真は母の郷里の大分県の過疎の村、波当津の浜を堤防から見たもの。自慢のおおきなハマグリはいなくなったけれど、澄み切ったきれいな水はいまも変わっていない。

波打ちぎわを歩きたい ― 2024年12月27日 00時11分

記者になりたいと口に出したのは、小学校の6年生のころだったらしい。当時の同級生がぼくの言ったことを覚えていたから、間違いないとおもう。

そのぼんやりとした将来の夢がはっきりした言葉に結晶したのは、早稲田に入学してからである。初めて大江健三郎や小田実、司馬遼太郎、五木寛之などの本を読んだ。そこから読書はさまざまな方面に広がっていった。

その一方で、夏休みには必ず波当津の海で泳いでいた。そうするうちにひとつの言葉が浮かんできた。

「波打ちぎわを歩きたい」

強烈にそうおもった。

時代が変化していく、その変化の波が打ち寄せる最前線が「波打ちぎわ」で、それを仕事にするのが記者になることだった。

時代が変化する最前線を目撃したかった。そのことを書きたかった。政治、国際問題、事件、スポーツ、いろいろやらせてもらったが、そのときどきの話題のぜんぶがぼくには「波打ちぎわ」で、そのときだけにしかない人間ドラマがあった。

31歳で東京をはなれ、いまは団地の小部屋に引きこもって、あのころの刺激に満ちた数々はすべてが思い出になった。だが、どこにいても「波うちぎわ」は消えてない。いまもその音が聞こえる。

世のなかは休みなく変わっている。人も変わる。ぼくだって変わっている。空を見上げれば、ひとつとしてそれまでと同じ雲はない。あらゆるところで、その一瞬も一瞬が「波うちぎわ」である。

この団地にいる人たちも、みんな時のながれの最先端にいる。ひとり一人が「波うちぎわ」に立って、それぞれが違った音を聞いているのだろう。

自分の意志とは関係なく生まれて、その時代に生きて、言い尽くせない体験と感情を抱えたまま、最後に自分の時を終える人の死は、「波打ちぎわ」に押し寄せる一つひとつの悠久の波があえなく消えていく象徴のように思える。

まだ歩かねば。

いま00:06。

今夜は少しばかり多めに酒を飲んだ。テレビもおもしろくなくて、こうしてひとりで机にいると、ふとこんなことをおもう。そのおもうままに書いた。

夜中の独り言でした。

■にぎやかな鳥の鳴き声がする方向をみたら、熟れた柿の実にメジロが群がっていた。ちゃんとおいしく食べられるタイミングを知っている。昨日もおおぜいで食事に来ていた。

そのぼんやりとした将来の夢がはっきりした言葉に結晶したのは、早稲田に入学してからである。初めて大江健三郎や小田実、司馬遼太郎、五木寛之などの本を読んだ。そこから読書はさまざまな方面に広がっていった。

その一方で、夏休みには必ず波当津の海で泳いでいた。そうするうちにひとつの言葉が浮かんできた。

「波打ちぎわを歩きたい」

強烈にそうおもった。

時代が変化していく、その変化の波が打ち寄せる最前線が「波打ちぎわ」で、それを仕事にするのが記者になることだった。

時代が変化する最前線を目撃したかった。そのことを書きたかった。政治、国際問題、事件、スポーツ、いろいろやらせてもらったが、そのときどきの話題のぜんぶがぼくには「波打ちぎわ」で、そのときだけにしかない人間ドラマがあった。

31歳で東京をはなれ、いまは団地の小部屋に引きこもって、あのころの刺激に満ちた数々はすべてが思い出になった。だが、どこにいても「波うちぎわ」は消えてない。いまもその音が聞こえる。

世のなかは休みなく変わっている。人も変わる。ぼくだって変わっている。空を見上げれば、ひとつとしてそれまでと同じ雲はない。あらゆるところで、その一瞬も一瞬が「波うちぎわ」である。

この団地にいる人たちも、みんな時のながれの最先端にいる。ひとり一人が「波うちぎわ」に立って、それぞれが違った音を聞いているのだろう。

自分の意志とは関係なく生まれて、その時代に生きて、言い尽くせない体験と感情を抱えたまま、最後に自分の時を終える人の死は、「波打ちぎわ」に押し寄せる一つひとつの悠久の波があえなく消えていく象徴のように思える。

まだ歩かねば。

いま00:06。

今夜は少しばかり多めに酒を飲んだ。テレビもおもしろくなくて、こうしてひとりで机にいると、ふとこんなことをおもう。そのおもうままに書いた。

夜中の独り言でした。

■にぎやかな鳥の鳴き声がする方向をみたら、熟れた柿の実にメジロが群がっていた。ちゃんとおいしく食べられるタイミングを知っている。昨日もおおぜいで食事に来ていた。

今年も年を越せる ― 2024年12月31日 23時59分

2024年がまもなく終わる。

夫婦ふたりきりの年越しなので、カミさんにはゆっくりしてもらいたいのだが、朝のうちからコトコトコトコト、なにかを細かく刻む音がしたり、いますぐやらなくてもよさそうなのに風呂場のタイルを漂白したり、花の挿し木の水を取り替えたりして、片時もじっとしていない。

「ちょっとゆっくりしたら」と声をかけると、いつも同じ返事がくる。

「やることがいっぱいあるもん」

ガスコンロの汚れも、カーテンの裾の薄い黒ずみも、白内障の手術をしてからはバッチリ見えるようになって、カミさんのやる仕事は終わりがなくなった。

こちらものんべんだらりとしているわけにいかず、1時間ほど台所を占領して、母から受け継いだ豚肉のカレー風味の揚げ焼きを大量に作った。明日の昼食に長男家族と次男が来るので、残ったら持たせて冷凍するように勧めるつもりである。

わが家ではもう十年近く、おせち料理はほんの雰囲気を付け加えるだけで、スーパーの総菜の小さなパックで代用している。九州のお正月には欠かせないブリとか、見た目のいい立派なエビ、定番のカズノコ、色とりどりのカマボコなどは値札を興味深く見て、年末商法のやり口を半ば呆れながら通り過ぎるだけで、まず買わない。平常の倍以上のカネを出して、それほど旨くもないのに、もったいぶってありがたく食う気になれない。

別に拗ねているわけではない。民俗学のフィールドワークの研究を持ち出すまでもなく、伝統にはそれぞれの固有の文化がある。日本文化のおせち料理も地方によっても、また家ごとでも違う。

そんなふうにそれぞれだから、結婚する相手によって、お正月の雑煮も違ってくる。そのご縁が運んでくれる新しい発見がたのしい。カミさんが作る雪国の雑煮は、それを初めて食べたぼくのおふくろもいっぺんに大好きになった。

話は脱線するが、おせち料理の材料はあれもこれもが冷凍の輸入品になった。そのことを棚に上げて、子どもたちから日本の食文化の継続について突っ込まれたら、さて、どうしたものか。

だからね。日本は世界中の国と仲良くならなくてはいけないのだよ。その仲のいいシンボルがお正月のおせち料理なんだよ。ここにはね、世界の平和を願う気持ちがぎっしりと詰まっているんだよ。

なんて、正月らしく丸くおさめておくしかないか。

先ほどまで、いつもは見ないNHKの紅白歌合戦を少しだけ見た。名前も顔も歌う曲も知らない歌手が次から次に出てきた。とてもあんな早いテンポの横文字交じりの歌は覚えることも、歌うこともできないけれど、一生懸命に歌っている姿を見て、いまの流行りはこういうことなのだと合点した。

ぼくの時代感覚はかなりズレているのだろうか。

でも、それでもいっこうにかまわない。

ことしは大切なO君、Mさんが亡くなって、新しい命のKo君が生まれた。ぼくはガンの再発の怖さを忘れることなく、時代の変化も感じつつ、2024年をもうすぐ乗り越える。

■いつもの室見川のカモ。陸地に上がって、草を食べている。

夫婦ふたりきりの年越しなので、カミさんにはゆっくりしてもらいたいのだが、朝のうちからコトコトコトコト、なにかを細かく刻む音がしたり、いますぐやらなくてもよさそうなのに風呂場のタイルを漂白したり、花の挿し木の水を取り替えたりして、片時もじっとしていない。

「ちょっとゆっくりしたら」と声をかけると、いつも同じ返事がくる。

「やることがいっぱいあるもん」

ガスコンロの汚れも、カーテンの裾の薄い黒ずみも、白内障の手術をしてからはバッチリ見えるようになって、カミさんのやる仕事は終わりがなくなった。

こちらものんべんだらりとしているわけにいかず、1時間ほど台所を占領して、母から受け継いだ豚肉のカレー風味の揚げ焼きを大量に作った。明日の昼食に長男家族と次男が来るので、残ったら持たせて冷凍するように勧めるつもりである。

わが家ではもう十年近く、おせち料理はほんの雰囲気を付け加えるだけで、スーパーの総菜の小さなパックで代用している。九州のお正月には欠かせないブリとか、見た目のいい立派なエビ、定番のカズノコ、色とりどりのカマボコなどは値札を興味深く見て、年末商法のやり口を半ば呆れながら通り過ぎるだけで、まず買わない。平常の倍以上のカネを出して、それほど旨くもないのに、もったいぶってありがたく食う気になれない。

別に拗ねているわけではない。民俗学のフィールドワークの研究を持ち出すまでもなく、伝統にはそれぞれの固有の文化がある。日本文化のおせち料理も地方によっても、また家ごとでも違う。

そんなふうにそれぞれだから、結婚する相手によって、お正月の雑煮も違ってくる。そのご縁が運んでくれる新しい発見がたのしい。カミさんが作る雪国の雑煮は、それを初めて食べたぼくのおふくろもいっぺんに大好きになった。

話は脱線するが、おせち料理の材料はあれもこれもが冷凍の輸入品になった。そのことを棚に上げて、子どもたちから日本の食文化の継続について突っ込まれたら、さて、どうしたものか。

だからね。日本は世界中の国と仲良くならなくてはいけないのだよ。その仲のいいシンボルがお正月のおせち料理なんだよ。ここにはね、世界の平和を願う気持ちがぎっしりと詰まっているんだよ。

なんて、正月らしく丸くおさめておくしかないか。

先ほどまで、いつもは見ないNHKの紅白歌合戦を少しだけ見た。名前も顔も歌う曲も知らない歌手が次から次に出てきた。とてもあんな早いテンポの横文字交じりの歌は覚えることも、歌うこともできないけれど、一生懸命に歌っている姿を見て、いまの流行りはこういうことなのだと合点した。

ぼくの時代感覚はかなりズレているのだろうか。

でも、それでもいっこうにかまわない。

ことしは大切なO君、Mさんが亡くなって、新しい命のKo君が生まれた。ぼくはガンの再発の怖さを忘れることなく、時代の変化も感じつつ、2024年をもうすぐ乗り越える。

■いつもの室見川のカモ。陸地に上がって、草を食べている。

最近のコメント